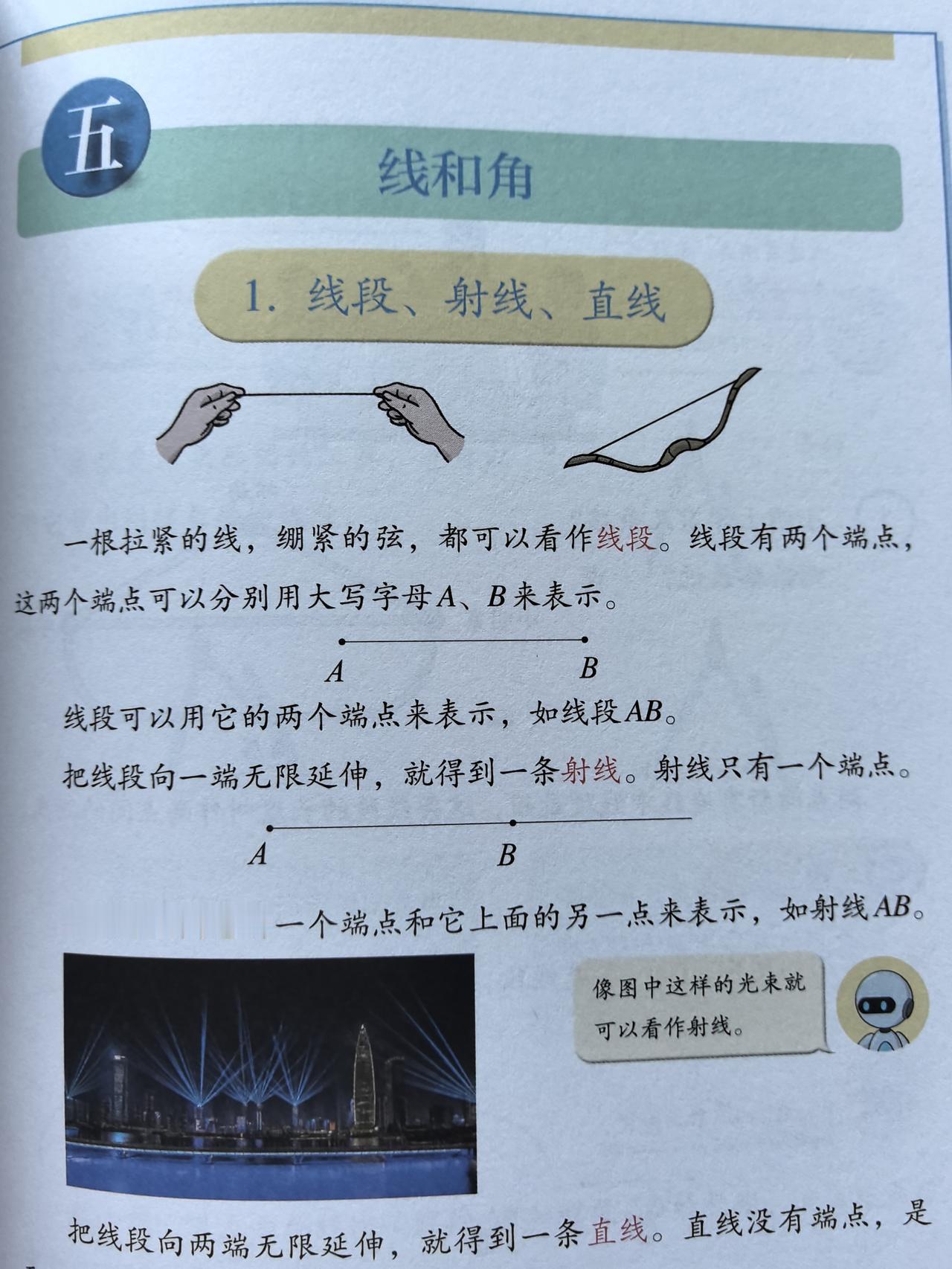

深度解析人教版三年级上册第五单元《线和角》 人教版三年级上册第五单元“线和角”,聚焦“图形的认识与测量”,是学生几何知识学习的重要进阶。以下从教学目标、内容架构、编写意图、教学建议等方面深度剖析,为一线教师教学提供具体指引。 一、锚定教学目标,明晰育人方向 本单元教学目标围绕知识、能力、素养多层展开。 - 知识层面:学生要认识线段、射线、直线,掌握三者联系与区别;理解两点间线段最短;能比较线段长短、作等长线段;认识角的各部分,知晓角的大小与边的张开程度有关,认识直角、锐角、钝角并能区分。 - 能力层面:能从生活实物中抽象出线与角,用直尺、圆规画线段、角,发展空间观念与动手操作能力;能运用线与角的知识解决简单实际问题,提升应用能力。 - 素养层面:感受线与角知识和生活的紧密联系,培养几何直观与推理意识。 教学时,需将目标细化到教学环节。比如讲解线段、射线、直线时,让学生从生活中找实例(如拉紧的线是线段、手电筒光似射线),再通过画图、对比,掌握三者特征;教学角的分类时,用三角尺比角,让学生直观感受直角、锐角、钝角的大小关系,在实践中达成知识、能力与素养目标的统一。 二、梳理内容架构,构建教学逻辑 本单元以“线的认识—角的认识”为主线,层层递进。 “线的认识”是基础,包含线段、射线、直线的认识及线段长短比较;“角的认识”是拓展,涵盖角的初步认识、直角认识与角的分类。线的知识是角的认识的基础(角由射线组成),角的学习又深化对射线的理解,各内容相互关联。 教师可依此逻辑开展教学。先通过生活实例引入线的学习,让学生认识线段、射线、直线,掌握线段长短比较方法;再以射线为桥梁,引入角的概念,学习角的各部分、直角及角的分类;最后通过练习与实践活动,巩固线与角的知识,形成完整的知识体系。 三、领会编写意图,优化教学实施 (一)以线为核心,建立概念间联系 教材将“线的认识”与“角的初步认识”整合,借助射线定义角,让学生理解角的两条边“从同一点出发,无限延伸”的特性,深化对“角”本质的理解。同时,线的特性(如线段有长度、射线和直线无限长)是认识角的基础,角的不同类型(直角、锐角、钝角)又能进一步加深对各类线的理解。 教学中,教师要凸显这种联系。讲解角的定义时,结合射线的特点,让学生明白角是由从一点引出的两条射线组成的图形;在比较角的大小时,可联系线段长短比较的方法,帮助学生迁移知识,建立概念间的关联。 (二)依托生活实例,发展空间观念 教材借助生活中拉紧的线、钟表指针、三角尺等实例,引导学生从实物中抽象出线与角,培养空间观念。 教师要充分利用这些生活素材,让学生经历“实物—图形”的抽象过程。比如教学线段时,让学生观察教室里的黑板边、书桌边,抽象出线段;教学角时,让学生观察剪刀张开的口、三角尺的角,抽象出角的图形,逐步在头脑中构建清晰的图形表象。 (三)分层设计任务,渗透尺规作图 教材通过“用圆规比较线段长短”“作等长线段”等内容,分层渗透尺规作图方法,帮助学生积累几何活动经验。 教学时,教师要分层落实。首先让学生通过操作圆规,直观比较线段长短;再引导学生想象线段重合或不重合的情况,提升逻辑推理能力;最后让学生用圆规作等长线段,巩固对圆规使用和线段长度关系的理解,逐步掌握尺规作图的核心要义。 (四)强化操作活动,积累数学经验 教材设计了折叠、拼摆、画角等操作活动,让学生在亲身体验中学习角的知识。 教师要组织好这些操作活动。比如用三角尺“找角”“比角”“画角”,让学生熟悉三角尺特性,同时渗透角的“相加”“相减”知识;通过折角、拼角活动,让学生直观感受角的大小与边的张开程度的关系,加深对角的理解,积累数学活动经验。 四、落实教学建议,提升教学实效 (一)精心设计活动,融入数学思想 本单元蕴含“无限”“度量”“等量”等数学思想。教学时,设计多层次观察、想象、对比任务,以及量、画、折等活动。 (二)重视操作指导,确保技能掌握 对于画线段、射线、直线,用圆规作等长线段,画角等操作,教师要细致指导。比如教学用圆规作等长线段时,先让学生熟悉圆规使用(画圆、截取线段),再引导学生操作,解决实际问题;教学画角时,强调“从一个顶点出发,向不同方向画两条射线”的方法,避免学生错误“描轮廓”。 (三)关注思维层次,培养推理意识 教材中的操作活动(数线段、数角、拼角等),不仅是技能训练,更要培养学生的推理意识。教师要引导不同层次学生参与,让他们在活动中探索规律、解决问题。 (四)鼓励质疑交流,发展高阶思维 给学生提供质疑、交流的机会,营造良好的讨论氛围。比如用三角尺画角后,引导学生思考“为何能这样画角”“还能画出其他角吗”;对学生的讨论成果或作业存在的不足,组织学生在交流中完善,发展分析、评价、创造等高阶思维能力。