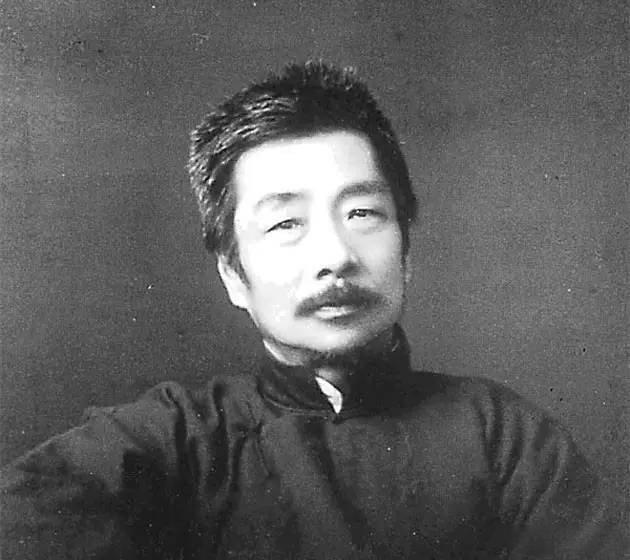

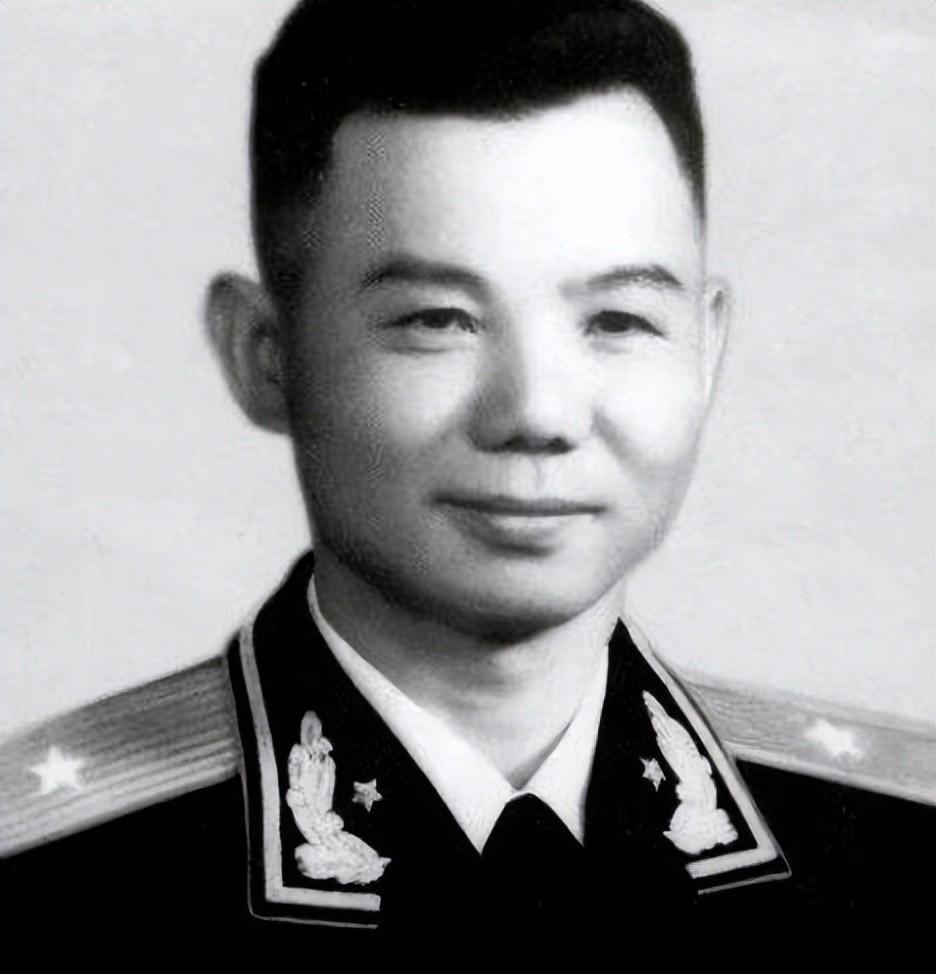

1950年,军长刘万春接到通知到北京参加会议,刚下车就看到几名全副武装的警卫战士向他走来,带头的战士说:“你被捕了。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年深秋,北京火车站,随着列车缓缓停稳,一位名叫刘万春的军长刚踏上站台,几名全副武装的战士就围了上来,一句冰冷的“你被捕了”,瞬间砸碎了他的人生,谁能想到,这位曾被蒋介石盛赞有“周亚夫之风”的将领,会在新旧交替的关头,做出如此致命的选择? 这人,本事是真不小,河北交河县出来的回族汉子,1921年就进了保定陆军军官学校,科班出身,从北伐战争开始,一路凭着战功往上爬,治军极严,训练起来六亲不认,据说蒋介石亲自来视察,他敢让部队继续操练,硬是没停,这一下,可把老蒋看高兴了,觉得他前途无量。 1949年,历史给了他一次重新选择的机会,他跟着董其武在绥远起义。 在通电上签了字,摇身一变成了中国人民解放军第36军的军长,新中国没有亏待他,给了他极大的信任和体面,可他心里那杆秤偏了。 一边是新政权的信任,一边是旧主子的许诺,蒋介石通过徐永昌等人从台湾递来橄榄枝,承诺高官厚禄,让他潜伏下来,当“党国的隐秘力量”,这种“双重认可”让他飘了,他觉得自己可以两头下注,在历史的夹缝里捞一把,于是,他悄悄联合鄂友三、张朴等人,策划着自己的小算盘。 他两次派心腹李玉浩,一个辎重营营长,偷偷跑去台湾联络,他以为这一切都神不知鬼不觉,却不知自己的一举一动,早已被新中国的情报部门看得一清二楚。 那封徐永昌写来的、谈论“敌后工作”的密信,成了压垮他的最后一根稻草。 当聂荣臻把这些铁证摆在傅作义和董其武面前时,一切都清楚了,党内意见出现了分歧,有人主张必须严惩,杀一儆百,关键时刻,傅作义站出来替他求情,理由很简单,也很关键:刘万春是起义通电上签了字的人,杀了他,会让其他起义将领怎么想? 这事儿最终报到了毛泽东那里,领袖的笔锋一转,决定了刘万春的命运,一句“杀降不可,杀俘尤不可”,定了调子,这是原则;另一句“可留性命,不宜掌兵”,则是手段,这个决定,既体现了政治胸怀,也充满了现实考量,稳住了人心,也拔掉了钉子。 同样是从绥远起义走出来的,董其武和刘万春,简直是两个极端,董其武是铁了心跟定了新中国,后来被授予上将军衔,加入了共产党,人生走上了新的高峰,而刘万春呢?在历史的十字路口东张西望,结果一脚踩空,换来二十多年在抚顺和秦城监狱的漫长生涯。 直到1975年8月,他作为最后一批战犯被特赦,走出监狱时,他已是七十多岁的老人,两年后,他被安排为北京市政协委员,晚年从事文史资料整理工作,不知道在整理那些泛黄的故纸堆时,他会如何回望自己当年的选择。 说到底,刘万春的悲剧,是他自己没看清历史大势,总想在夹缝里投机,但他的故事,又不止于他个人。 从被捕到特赦,他的一生,恰恰映照出新中国处理历史问题时的那种手腕——既有原则的坚定,又有策略的灵活,那个“不杀”的决定,其价值远远超出了一个人的性命,为国家的团结与稳定,打下了一块看不见的基石。 主要信源:(刘万春——《回忆北伐,抗战与"绥远起义"》;河北省泊头市地方志编纂委员会——《泊头市志》:第二十一编—人物)