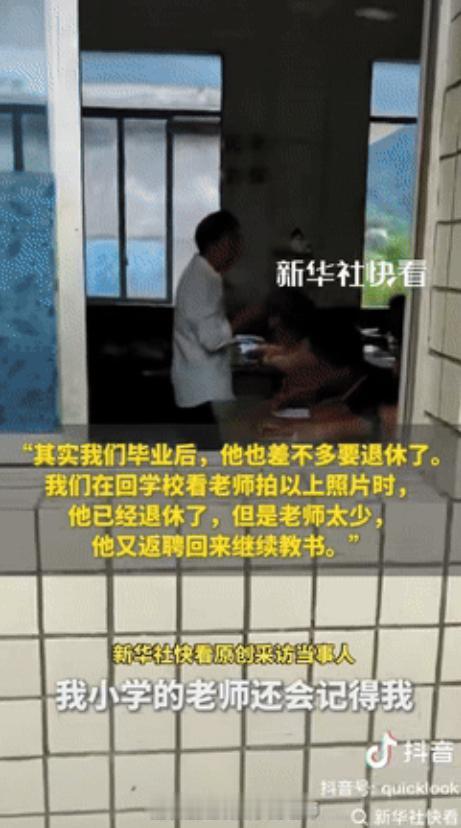

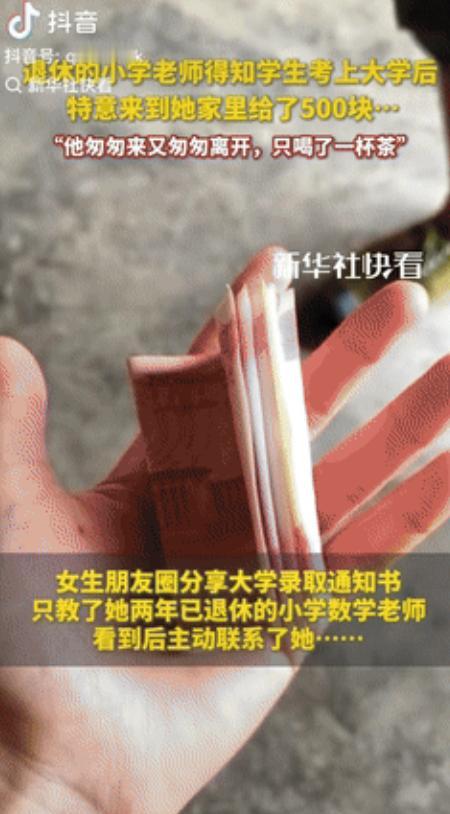

近日,山西朔州,一名退休教师无意间发现,一位曾经教过的女孩今年考上了大学,她在朋友圈分享了录取通知书。他担心女孩考上了大学就止步于此,就和女孩约定去她家一趟。 早晨的熹微中,于老师盯着朋友圈里那张大学录取通知书的眼神,藏着乡村教师特有的牵挂。 既为学生走出乡村而欣慰,又怕这份“走出”变成学习的终点。 这份牵挂最终化作一场夜访,推着旧自行车、揣着五百块钱,他走进了学生的家,也走进了无数人对淳朴师生情的怀念里。 如今再提师生情,“毕业即断联”似乎成了常态。 学生忙着升学、工作,老师继续面对新一批学生,双方在各自的轨道上前行,鲜有交集。尤其是在快节奏的当下,教育被赋予了更多功利性期待,分数、升学率成了显性目标,师生间超越课堂的情感联结,渐渐成了稀缺品。 而于老师的举动之所以能引发广泛讨论,恰恰是因为它打破了这种常态。 退休多年仍记得学生的模样,仅凭一张录取通知书就上门叮嘱,既不提过往的教学成绩,也不图任何回报,只在乎学生未来的路走得稳不稳。 这种稀缺性,在乡村教育的背景下更显珍贵。 于老师所在的村小,曾是两个村子近二百名学生的求学地,师资短缺到一个老师要教多个年级、多门科目,他自己就同时承担着五六年级的数学教学。 每天从县城骑车二十多公里通勤,放学后留在办公室批改作业到深夜,甚至退休后因缺人又返聘回校,这样的坚守本就少见,而在坚守之外,他还把学生的未来装在心里。 担心农村孩子考上大学后放松,特意叮嘱“要考研”“别松懈”,悄悄塞钱让学生买学习用品,这些细节里的温度,是很多人在求学经历中未曾感受过的。 有人说,于老师的做法是“老式师生情”的缩影。 过去的乡村教育里,老师不仅是知识的传授者,更是学生成长路上的引路人。 他们熟悉每个学生的家庭情况,知道谁家里困难需要悄悄帮衬,清楚谁在学习上容易懈怠需要多叮嘱,这种“全情投入”,源于乡村社区的紧密联结,也源于教育本身的本真追求,不只是教知识,更是育新人。 但随着城镇化推进,村小合并、师资流动,曾经紧密的师生关系被稀释,老师不再能长时间陪伴同一批学生成长,学生也在频繁的环境变动中,难以与老师建立深度情感联结,这种“老式师生情”便慢慢成了回忆。 或许,于老师的家访不会改变所有师生关系的现状,但它像暮色里的一盏灯,提醒着人们,师生情不该被时间和距离冲淡,教育也不该只有功利的底色。

![笑死了[捂脸哭][笑着哭]……这几天,全国的大学,已经陆续开学了。武汉市搞了个“武](http://image.uczzd.cn/6311313338613040429.jpg?id=0)