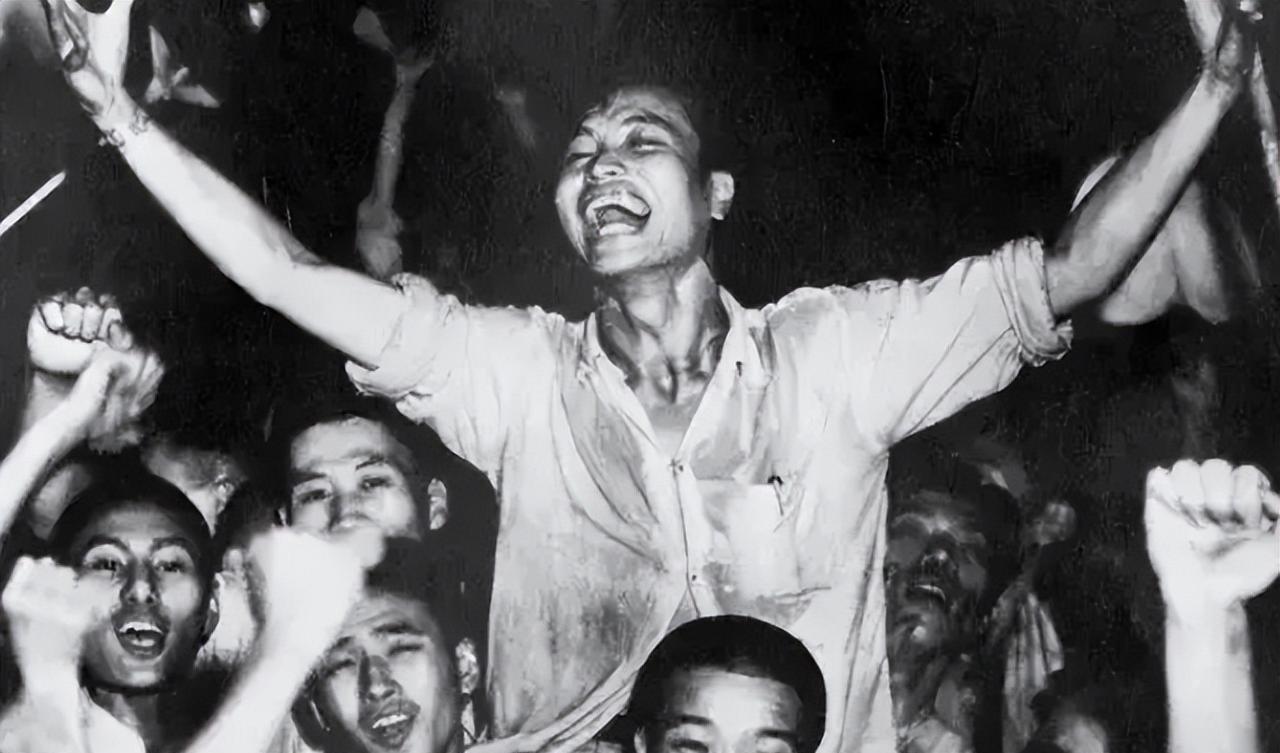

[太阳]日本投降明明是8月15日,为什么纪念日却定在9月3日?这背后有着哪些不为人知的故事呢? 新中国成立后的头几年,人们还在摸索怎样把“抗战胜利日”正式写进制度,1949年的时候,政务院一度决定把8月15日作为抗战胜利纪念日。 这其实也符合当时大众的印象,毕竟那是日本天皇发布“终战诏书”的日子,不过随着研究与讨论的深入,人们发现那份诏书并没有“投降”两个字,更没有正视侵略的事实,而真正具有法律效力的是9月2日的签字仪式。 为了尊重历史的真实性,也为了避免纪念日的模糊,1951年,中央政务院重新发布文件,把日期改成了9月3日。 进入改革开放以后,国家对这一日期的认定不仅是形式上的延续,更是在政治与社会层面的再确认。 1999年国务院修订节日规定时,继续保留9月3日,2014年,全国人大常委会更是通过表决,把这一天定为“中国人民抗日战争胜利纪念日”和“世界反法西斯战争胜利纪念日”。 从制度设计到法律确认,经历了几十年的转变,9月3日不仅是抗战胜利的纪念日,也被赋予了更广阔的国际意义。 从当年重庆街头的自发庆祝,到今天国家层面的阅兵、纪念大会,这条时间线展示的不只是历史的变迁,更是一种民族记忆的沉淀。 选择9月3日,并不是偶然,而是出于对历史真相的坚持和对民族牺牲的尊重,它是从战火中走来的决定,也是把历史与现实相连接的纽带。 1945年8月15日,日本通过广播宣布“终战”,但那份诏书里,处处是模糊的词汇,所谓“忍从时运、俯顺大势”,听上去像是不得已的让步,却回避了投降的本质。 对经历过南京大屠杀、经历过731部队暴行的中国人来说,这样的文字显得极其虚伪,没有道歉,没有认错,只是自我包装的借口。 这让当时中国人对这一天的态度复杂而冷淡,他们知道,战争的子弹并不会因为一张纸立刻停下。 事实也确实如此,很多普通百姓都害怕“诈降”,他们宁愿再忍受几天,也不敢轻易把庆祝摆在面前。 历史上,蒋介石政府曾多次传播未经证实的“捷报”,让人们一度欢喜又失望。 所以等到9月3日,报纸、电台传来日本在东京湾签字的消息时,人们才放下心头的石头,那天,全国上下街头巷尾充满了彩旗和鞭炮声,才有了真正意义上的胜利气氛。 中国选择9月3日,还有一个更深的逻辑,当美国纪念9月2日,英国和一些国家纪念8月15日时,中国不能仅仅照搬别人的日子。 14年的浴血奋战,3600万人的生命代价,决定了中国要有自己独立的胜利日,这个日子必须代表中国人真正看见敌人低头、亲身感受到胜利的瞬间。 对比之下,9月3日不只是消息的传到,更是心灵上的确认,是民族记忆的定格。 1945年8月15日的广播,并没有让所有战斗即刻消失,许多前线依旧枪声不断,部分地区的日军甚至在21日、30日才真正停火。 对百姓而言,这更加印证了那份诏书的虚伪,也让人明白所谓的“终战”只是日本单方面的说辞,直到9月2日,在东京湾的“密苏里号”战舰上,日本政府代表才在国际社会的注视下签下投降书,中国代表徐永昌将军的签字,标志着中国的抗战终于在法律和外交层面得到确认。 第二天,日本代表又在南京递交投降书,才算完整履行了向中国投降的程序,从那一刻起,9月3日便被写进了中国人的心中。 第三天, 第四天,到了今天,这个日子依旧在提醒世人,胜利不是单凭对手口头承诺,而是通过真切的行动来见证,也正因此,2025年国家选择在这一天举行80周年大阅兵,既是对历史的回望,也是通过现代化军力展示告诉世界,中国有能力守护来之不易的和平。 抗战的十四年,是以3600万条生命为代价换来的胜利,每一次对9月3日的纪念,都是在提醒国人,不要忘记曾经的苦难与牺牲。 街头巷尾的鞭炮声,逐渐转化为国家层面的纪念仪式,而“九三学社”的名字,更是从这一天延伸出来,成为政治与文化的象征。 它代表的不只是记忆,也是中国人团结和独立思考的体现,但纪念并非总是单一的声音,两岸在叙事上的分歧就能说明问题。 9月3日不仅是课本上的日期,而是一个鲜活的提醒,今天的和平,是先辈用血肉换来的。 (信息来源:唐山党史网--为什么将9月3日定为中国人民抗日战争胜利纪念日)