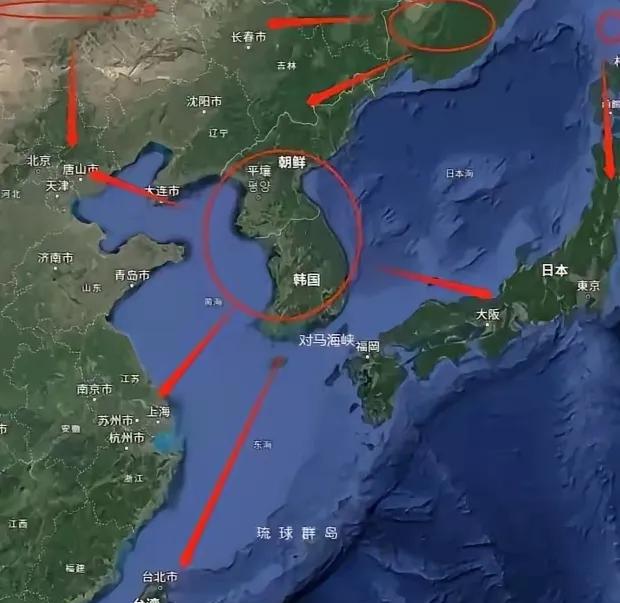

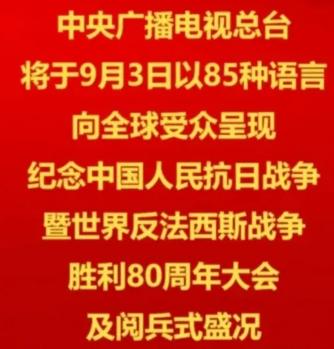

日本最害怕的事情来了。 一场没有硝烟的战争,正在历史的影子下悄然爆发。 2025年9月3日,中国在世界瞩目的抗战胜利纪念日阅兵中,首次以85种语言向全球同步转播。这不仅是一场军事展示,更是一场史实宣告。 此举打破了日本长期以来对历史问题的“国际沉默战略”,将战后日本最惧怕的事情——全球历史清算,摆上了世界舆论的正中央。 历史从未远去,只是等着被唤醒。中国这次没有低调,没有模糊,而是用多语种传播,向全球清晰地说了一句话:历史不能被遗忘,更不能被歪曲。 而这,正是日本最害怕的。日本战后的“模糊生存术”,正在失效。 在过去80年里,日本一直采取“双重策略”来维系其国际形象——对外装作和平主义者,对内则通过教育系统淡化甚至掩盖侵略史。 2022年,日本文部科学省在教科书审查中,依旧试图模糊南京大屠杀和慰安妇等历史罪行的描述。对中国、韩国乃至整个亚洲来说,这种“历史失忆”,从来都不是无害的。 但日本之所以能长期逃避清算,并非因为它有理,而是因为世界保持沉默。而今,沉默被打破,中国开始主动设置全球叙事议程,让日本“历史模糊地带”的遮羞布,在聚光灯下无所遁形。 日本不是害怕坦克,而是害怕真相。曾经,日本可以靠“经济合作”买来政治谅解。菲律宾、越南等国虽曾饱受日本侵略之苦,但在经济利益面前,历史问题常常被搁置。 然而,这种“东亚历史沉默联盟”正在瓦解。中国并未选择强硬的军事回应,而是用全球传播、道义宣战的方式,单枪匹马扛起历史正义的大旗。 更关键的是,中国并未遭遇公开反对,哪怕是与日本防务合作日益紧密的东南亚国家,也未在阅兵历史叙事中发声反对。这种微妙的沉默,实际是一种态度:他们并不站在日本一边。 日本害怕的,是中国将历史议题与当前南海、台海等地缘冲突捆绑,构建道义优势,以史为矛,穿透其和平形象的假面。日本的反应,已经暴露其战略焦虑。 2023年,日本国防预算暴涨26.3%,创下战后新高,配合北约在亚太的东进节奏,急于在军事上“找安全感”。 但讽刺的是,一边修宪扩军,一边继续拒绝就“侵略”一词道歉,日本的选择不是面对历史,而是逃避审判。这不是强硬,而是心虚的遮掩。 它试图用军事硬实力对冲正在流失的道德软实力,却没意识到,真正让一个国家站得住脚的,不是火箭和战舰,而是历史的正义与人心的共鸣。而中国,正是在这点上打中了日本的软肋。 2023年,中国向联合国提交了《日本战争罪行最新调查报告》,并获得67个国家联署支持。这已不再是中日之间的“历史争议”,而正在演变为全球共识中的一项道义裁定。 一旦历史叙事的国际结构改变,日本将被钉死在全球道德的十字架上,孤立无援。而这种孤立,不仅是外交问题,更是经济危机的前兆。 日本经济高度依赖全球市场,其汽车、电子、化妆品等产业背后的品牌价值,与国家形象深度绑定。 2022年,中国网民自发发起“拒买日货”行动,导致资生堂、优衣库等品牌在华季度营收出现12%至15%的下降。事实证明,消费是一种态度,历史是一种选择。 日本一度幻想把历史和经济脱钩,但现实早已打破这场幻梦。当中国主导的历史记忆与全球消费价值观相互绑定时,经济就不再是中立的,而是成为历史正义的延伸战场。 日本的未来,陷入三条绝路。继续否认历史,不仅会失去国际信任,还将加速政治与经济的双重衰退;被迫道歉,则势必引发国内右翼激烈反弹,酿成政治分裂。 维持模糊,则只能任由中国掌握叙事主导权,陷入被动挨打的战略困境。无论哪一条路,日本在战后几十年苦心经营的“和平国家”形象,都已摇摇欲坠。真正的问题不是过去,而是未来。 在新的国际秩序重构中,历史不再只是回忆,它已成为地缘政治、科技竞争、经济博弈的“引信”。中国正用历史问题为杠杆,撬动东亚乃至全球的秩序天平。 而日本,正在这场“历史量子纠缠”中,一步步走进自己设下的战略陷阱。这,就是日本最害怕的事情。而现在,它来了。