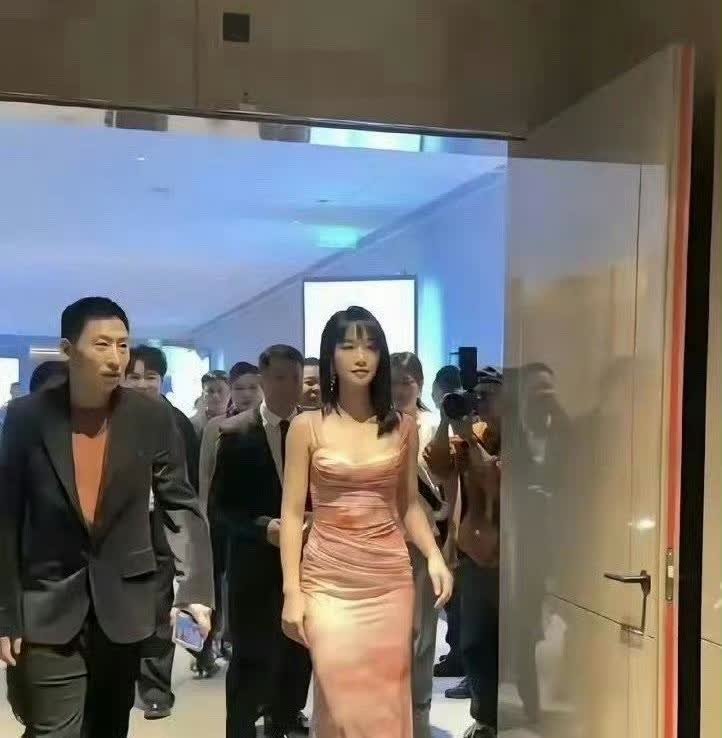

中国每年有470万匹马被屠宰,可是在国内几乎看不到有人吃马肉,这些马肉都去哪了?原来,它们都悄无声息地流向海外,构建起一个年产值数十亿元、却鲜少人知的“隐形帝国”。 2023年,全球肉类市场统计报告揭示了一个令人惊愕的数据。 在中国境内,每年约有470万匹马被屠宰。 这个数量,足以让中国跻身全球马肉供应链的顶端。 然而,在中国街头巷尾,却几乎看不到马肉的踪影。 兰州拉面里的牛肉,驴肉火烧里的驴肉,甚至蚕蛹、毛鸡蛋都有受众群体。 但是,唯独马肉,在中国人的餐桌上却是另一个极端。 那么这470万匹马,没有被国内消费者食用,它们又去了哪里呢? 放眼全球,马肉的受众群体可不少。 在法国巴黎的肉铺里,马肉与牛肉、猪肉并列悬挂,是寻常家庭的蛋白质来源之一。 在意大利的某些地区,马肉香肠被视为传统美味。 比利时人的餐桌上,近10%的肉类消费来自马匹。 在日本,马肉被雅称为“樱肉”,常以刺身或火锅形式出现在高端料理中。 据统计,全球每年约有500万匹马最终进入人类食物链。 然而,在中国这个年肉类消费总量超过9000万吨的数量里,马肉却微乎其微,年消费量仅约1.5万吨。 即使在马匹资源相对丰富的内蒙古自治区,马肉在当地肉类消费结构中的占比也仅为0.5%。 中国人对马肉的疏离,首先源于它在中国历史文化中不可替代的崇高地位。 自周代起,马便位列“六畜”之首,价值远非提供肉食那么简单。 它是古代战场上决定胜负的关键力量,“千乘之国”的国力象征。 汉武帝为求大宛汗血宝马不惜劳师远征,这已经足以证明它的价值。 它是维系庞大帝国运转的“千里飞骑”,驿站赖以生存的基石。 在文化象征层面,马承载着忠诚、力量与成功的寓意,是重要的精神图腾。 这种根深蒂固的文化认知,使得马在中国人心目中早已超越了普通牲畜的范畴,成为一种精神伙伴乃至“战友”。 进入现代社会,马成为人们休闲运动与情感陪伴。 遍布全国的数千家马术俱乐部,拥有会员超百万,马匹被视为高价值的运动伙伴和宠物。 在这种文化心理和情感联结下,食用被视为伙伴甚至“战友”的马肉,对绝大多数中国人而言,在情感上难以接受。 除了深厚的文化心理壁垒,经济也同样是一道鸿沟。 从养殖成本看,马与猪牛羊等主流肉用牲畜相比,劣势显著。 一匹用于骑乘或比赛的良驹,身价动辄数万甚至数十万元。 日常饲养需要精饲料、专业照料和运动空间,成本远高于可圈养密集养殖的猪牛羊。 在繁殖效率上,马的妊娠期长达11个月,远长于猪的4个月、羊的5个月,且通常一胎仅产一驹,繁殖速度慢,无法满足肉类市场对快速、大批量供应的需求。 在产业链层面,专门化的肉用马品种选育、规模化养殖、标准化屠宰分割、冷链运输及深加工体系在中国几乎处于空白状态。 缺乏成熟的产业配套,导致马肉出现在餐桌上的成本居高不下。 目前,国内马肉市场价格普遍在每斤50元左右,远高于牛肉和猪肉。 高昂的价格,也使得它难以吸引普通消费者。 因此,那每年470万匹被屠宰的马匹,主要是到了国际市场。 中国已成为全球重要的活马及马肉出口国。 这些马匹经过检疫和集中屠宰后,马肉及副产品通过冷链物流,大量出口至拥有马肉消费传统的国家和地区。 日本、法国、意大利、比利时、俄罗斯及部分中亚国家是中国马肉的主要出口目的地。 470万匹马的年屠宰量,映照出的并非国内市场的繁荣,而是一个庞大却隐形的出口导向型产业,以及一个文化选择与市场规律共同塑造的独特消费现象。 马肉离中国餐桌的距离,恰是千年文明刻下的精神刻度与当代经济理性交织而成的现实图景。 主要信源:(东方财富网——欧洲“马肉风波”继续发酵)

![为什么古偶突然就没人看了?[思考]](http://image.uczzd.cn/511905561844505836.jpg?id=0)

![安慕希:我的活动你来干嘛[doge][doge]](http://image.uczzd.cn/1252510971423970979.jpg?id=0)