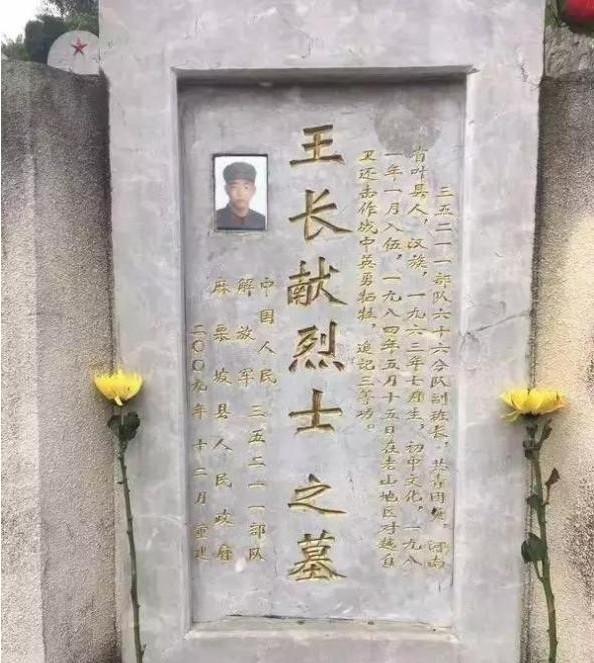

1979年,农民蒲运海等到了儿子牺牲在战场的消息,谁料,当他打开烈士证书后,蒲运海一脸震惊的发现:上面的名字和儿子的居然同名不同姓,此后,蒲运海便一直在寻找自己的儿子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年的初春,边境的炮火燃起,整个国家的神经都被拉得紧绷,对许多普通农家来说,战争似乎还隔着山河,但当家中的孩子被送往前线时,这份距离便瞬间消失了。 四川阆中的农民蒲运海,正是在那一年迎来了改变命运的消息,他的儿子蒲仕平,作为年轻的侦察兵,随部队奔赴云南战场。 父亲心里既自豪又担忧,毕竟这是家里的顶梁柱,家中生活清苦,他常盼着儿子早日凯旋,帮衬这个小小的家庭。 没过多久,一纸沉重的通知送到了阆中的小院,几名干部模样的人捧着烈士证书,告知仕平已在战场上牺牲。 消息像石头砸在水面,掀起了无法平息的浪潮,蒲运海接过证书时,心口被撕裂般的痛苦压住,可当他定睛一看,上面的名字却让他愣住了。 证书写的是“卞仕平”,和儿子的名字只差一个姓氏,他盯着字迹,呼吸急促,泪水模糊了眼。 就在生死一线的打击中,这个错别字像一根稻草,勾起了最执拗的念头:会不会是弄错了?既然名字不对,孩子也许还在人间。 从那一刻起,他不再只是个农民父亲,而是成了一名不肯认输的寻子人,带着烈士证书、几张泛黄的照片,他走上了漫长的道路。 最初他挨个去部队原驻地打听,可部队早已整编,熟悉情况的人也难觅踪影,他转而奔走民政局,翻查名册,一次次留下失望的背影。 后来他干脆踏上了去云南、广西的路,去找那些烈士陵园,交通艰难,他常常搭乘货车顺路,一走就是十天半月。 烈士陵园大多偏远,他背着包袱风餐露宿,每到一处就翻看名录,或者挨个墓碑查找,石碑冰冷,他的手指一遍遍抚过粗糙的刻字,期待能看到熟悉的三个字。 失望成了常态,他遇到的碑上,有的写着无名烈士,有的只留下一串编号,麻栗坡的陵园里,他熬了一天一夜,手抄名字抄到发酸,眼睛模糊,仍不愿停下。 守陵的老人叹息着说,很多烈士因为战场混乱,根本没能留下准确的身份,蒲运海听着,心里像被针扎,但转身后还是继续走,他觉得,只要还有一个陵园没找过,孩子就不该是“无名”。 岁月在不知不觉中推着他前行,年轻时他能扛得住风雨,渐渐地背弯了,脚步也慢了,依旧没有停歇,他的蓝布包袱成了寻子的全部世界。 里面装着抄来的名单,手绘的地图,粮店旧报纸上圈出的陵园位置,还有一张塑封的黑白证件照。 即便被骗走积蓄,他沉默一阵后又继续上路,家人心疼他,让他放下,可他摇头不应,那份执念,已经比生命更沉重。 转机出现在几十年后,随着社会的发展,老战友的回忆、志愿者的热心、网络的传播,让新的线索逐渐浮现,有人在群里看见“卞仕平”的名字,籍贯正是四川阆中,这才让更多人意识到登记错误的可能。 蒲运海的心再次被点亮,他也迎来了国家层面的援助,退役军人事务部门主动找到他,提出可以用DNA技术比对陵园里的无名烈士遗骸。 这是从未想过的办法,他望着手里发黄的照片,沉默许久,最终点头同意,时间到了2021年,终于传来了消息,经过比对确认,在广西富宁县的烈士陵园里,一块编号为“197903A-91”的墓碑下,正安息着蒲仕平。 那是1979年3月麻栗坡前线的烈火中,他永远留下的地方,相隔38年,名字终于和生命重新对应在一起。 86岁的蒲运海踏上南下的火车,带着家乡的白毛巾和米糕,米糕是儿子小时候最馋的点心,他走进陵园,看见那块墓碑上的名字,手指一遍遍抚过石刻,不再是冷冰冰的编号,而是久违的真名。 他跪倒在地,把家乡的黄土撒在墓前,像是把孩子接回了家,他没有哭出声,只是静静地将米糕掰开,一半放在墓碑前,一半自己吃下,仿佛和儿子共享一顿迟来的饭。 签署认亲文件时,他的手颤抖,却坚定写下了名字,他提出一个请求,希望在墓碑旁刻上八个字:“吾儿回家,血未白流。”这是他一生的坚守,也是对儿子最深的告慰。 回到家乡,他主动去派出所注销了儿子的户口,还在祖坟旁立了一块衣冠冢,陪伴了他几十年的照片,也被轻轻放进墓碑下的小盒里。 在外人看来,这是长达38年的寻子旅程,其实对蒲运海来说,是和儿子灵魂的相互守候,他常说,这不是他在找孩子38年,而是孩子等了他38年。 如今一切终于有了归宿,父与子隔空团圆,烈士的名字从此鲜明地刻在石碑上,不再模糊不清。 历史留下了伤口,但也留下了见证,一个父亲的坚韧,让一个名字从遗失到归位,让世人懂得,每一份牺牲都不该被遗忘。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国青年网——八旬老父苦寻38年 终找到烈士儿子坟墓