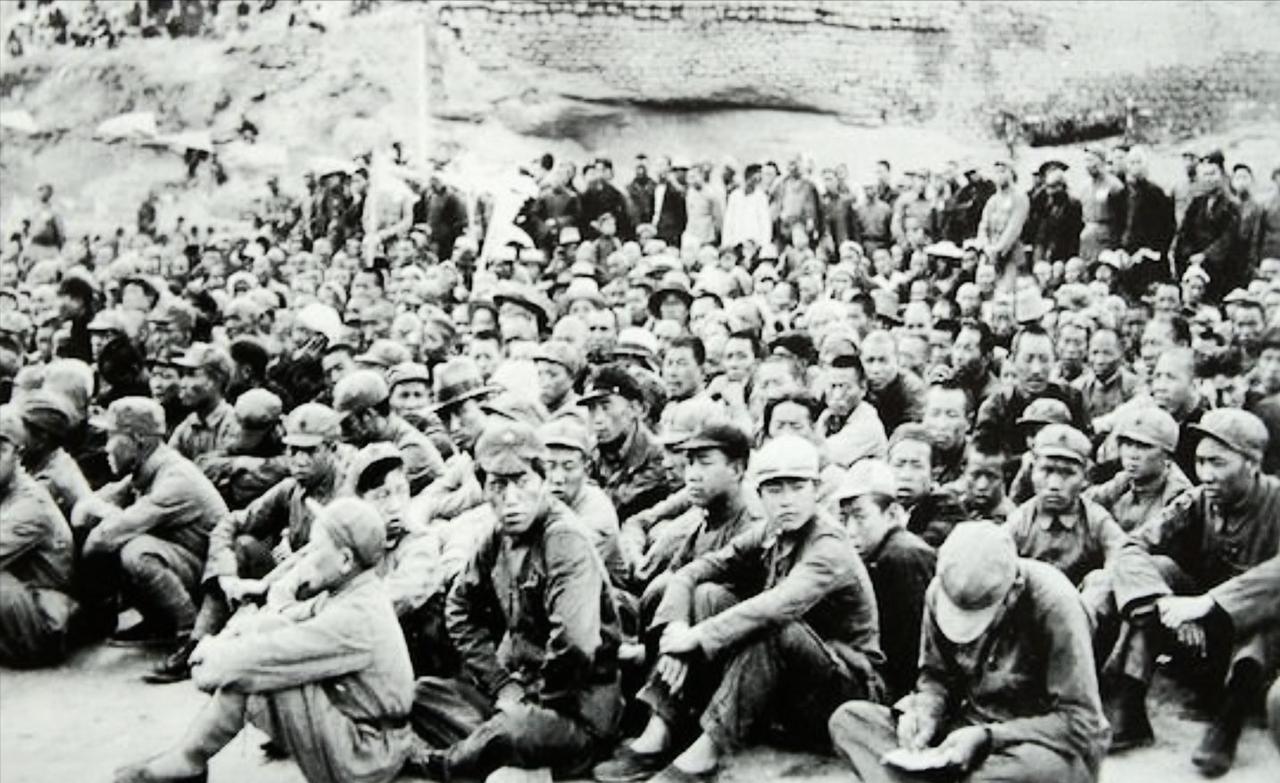

1942年1月,时任新四军三师副师长的张爱萍,在参加华中局党委扩大会议时,被坐在侧边的女速记员吸引住了。这个女速记员不仅记录会议内容速度快,还长得端庄文雅。那么,这个女速记员是谁呢?后来怎么样了呢? 李又兰1919年出生在浙江宁波镇海县小港港口,家里是当地有名的富商,父亲李善祥是个热心抗战的大实业家,家里常有爱国人士来往,聊国事,捐款捐物支援前线。她小时候在蔚斗小学读书,家里书香气浓,父亲教她识字,她常捧着书本啃到深夜。到了中学,她去了上海念书,住校生活简单,晚上点着煤油灯复习,成绩一直名列前茅。1937年抗日战争爆发,上海街头满是难民,她看在眼里,急在心上,决定回宁波老家参加抗战宣传,挨家挨户发传单,帮着救护队给伤员包扎伤口。同年11月,她加入浙江省战时青年训练团,接受正规的革命教育,每天早起操练,晚上学理论,手抄笔记抄到手酸。1938年,她辗转到了武汉,找到中共八路军办事处,周恩来亲自接见,建议她加入新四军。她被分配到速记培训班,苦练速记技术,手指磨出茧子,很快就成了班里的尖子生,负责记录重要会议。她记录时手速快得惊人,整理的笔记条理清晰,连标点都不差,战友们都夸她是“新四军一枝花”。她不光会速记,还能上台演讲,宣传抗战,演起戏来一人能扮好几个角色,从村姑到女兵,样样拿得出手,群众看了都拍手叫好。1941年,她和新四军副军长项英结婚,但没过多久,项英在皖南事变中牺牲,她强忍悲痛,继续埋头工作,整理文件,培训新人,为抗战出一份力。 1942年1月,华中局党委扩大会议在江苏阜宁单家港召开,张爱萍作为新四军第三师副师长参加了会议。他平时忙于指挥作战,会议上却注意到了一位女速记员——李又兰。她负责记录会议内容,手中的钢笔一刻不停,记录的文字工整清晰,连复杂的讲话都能整理得井然有序。张爱萍是新四军的高级将领,作战英勇,身上还有股书生气,平时喜欢读书写字,很有儒将风度。他被李又兰的才华和气质吸引,会议间隙主动上前搭话,想跟她学点速记技巧。李又兰对他的印象也不错,觉得他既有军人气魄,又不失文人风范。会议结束后,她不小心丢了一只毛帽,急得在会场翻找,张爱萍捡到后特意送还,两人因此多聊了几句。此后,张爱萍常找借口接近她,送些小物件,比如缴获的钢笔或者书本,李又兰也会回赠手抄的会议记录,纸页叠得整整齐齐。两人通过这些小举动慢慢熟悉,感情也在战火中悄悄生长。但李又兰之前与项英的婚姻让她的领导对这段感情有些顾虑,科长甚至扣下了张爱萍的十几封信,责问她为什么不向组织报告。她据理力争,拿回信件,坚持自己的选择。张爱萍也通过频繁写信表达敬意和感情,信里没有花言巧语,全是真诚的问候和对她工作的赞赏。在陈毅的帮助下,组织最终批准了两人的婚事。1942年8月8日,他们在苏北一间简陋的草房里结婚,婚礼没搞仪式,只有陈毅送了一支派克钢笔当贺礼,简单却意义深远。 婚后,李又兰怀上了长子张翔,生活却被战争打得支离破碎。她住在苏北的土屋里,雨天屋顶漏水,她得自己端盆接水,还要挺着肚子搬文件箱,整理文稿。张爱萍则在前线指挥作战,夫妻俩聚少离多,她一个人带着孩子,咬牙坚持工作,培训干部,整理文件,从没抱怨过。解放战争期间,张爱萍在一次战斗中头部受重伤,差点没挺过来。李又兰带着孩子赶到前线,亲自护理,给他换药喂饭,护送他到大连的医院治疗。路上她背着孩子,守着担架,夜里借宿农家,累得睡在长凳上。到了医院,她每天熬药、换纱布,推着轮椅带他晒太阳,直到他慢慢恢复。解放后,她调到华东军区司令部当秘书,推着婴儿车忙工作,晚上还要整理文件,忙得脚不沾地。后来她又调到民航总局政治部,伏案处理文件,工作一丝不苟。她和张爱萍生了三个儿子,张翔、张胜、张品,家里吃饭简单,青菜豆腐是常菜。她教孩子写字,叮嘱他们走路要站直,干事要有责任心,革命精神得传下去。三个儿子后来都很有出息,张翔当上了解放军中将,张胜和张品也在各自的岗位上干得不错。2003年,张爱萍去世,李又兰整理他的遗物,把一摞旧信件收好,常常一个人翻看。她一直保持简朴的生活习惯,2012年2月2日在北京去世,享年93岁。她这一辈子,从战火中的速记员到革命者的伴侣,始终用行动证明了自己的信念。