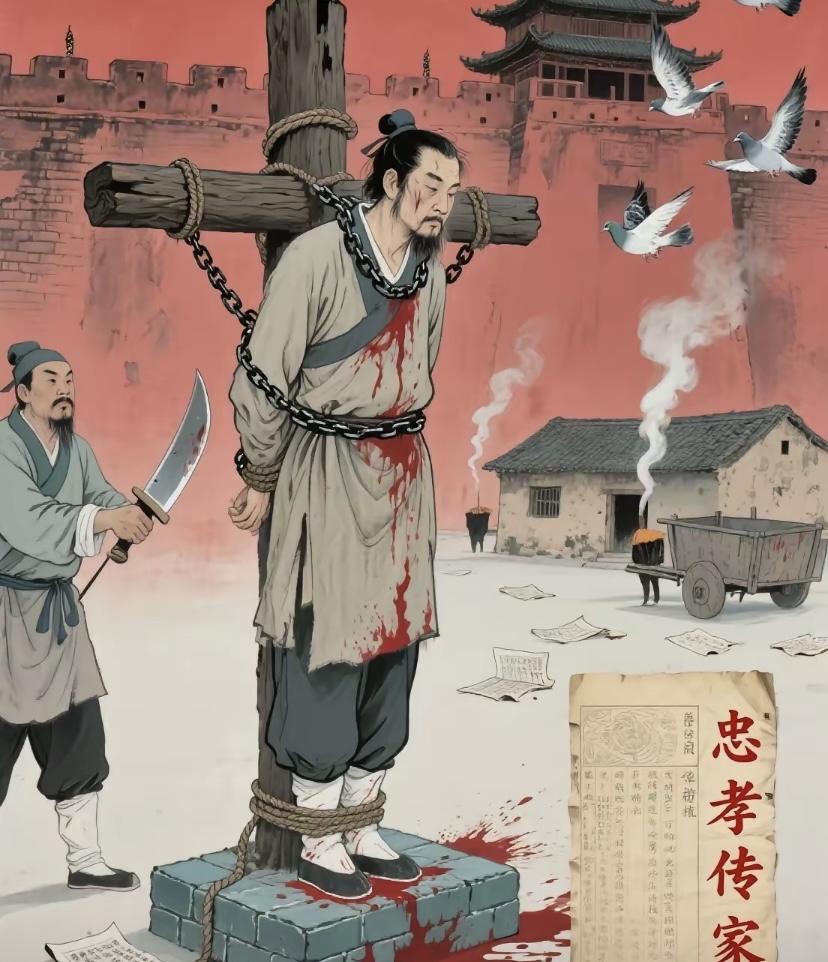

1402年,南京聚宝门外,方孝孺的嘴唇被割至耳根,他跪在地上,眼睁睁看着自己的873名亲人朋友被逐一杀害。 在南京城聚宝门外,一片临时搭建的巨大刑场,被重兵层层围裹。 刑场中央被捆着的,正是46岁的方孝孺。 他身着褴褛的儒衫,形容枯槁,双唇被利刃残忍地割裂至耳根。 他被迫跪在地面上,目光空洞地望向刑台。 在他面前,一场史无前例、惨绝人寰的屠杀正徐徐拉开帷幕。 他的父亲、兄弟、子侄、妻族、母族、门生故旧,共计873名与他血脉相连或志同道合的人,被刽子手们驱赶上台。 刀光起落,头颅滚地。 方孝孺的身体在每一次刀刃劈砍的闷响中剧烈颤抖,但他紧咬牙关,却始终未发出一声哀嚎或求饶。 这场持续七日的血腥屠戮,史称“诛十族”。 而它的起因,仅仅源于方孝孺的一次拒绝。 建文元年,年轻的建文帝朱允炆登基,锐意削藩。 他祖父朱元璋生前颇为忌惮、嫌其“太硬”的方孝孺,因耿介忠直、学识渊博,反被建文帝倚为肱骨,召入南京,委以重任。 方孝孺主持修撰《太祖实录》,为朱元璋盖棺定论。 还编纂《类要》,为建文新政规划蓝图。 在朝堂之上,他力主“格君心之非”,强调帝王亦需遵循仁政之道。 当燕王朱棣以“清君侧”为名,悍然发动“靖难之役”,挥师南下时,方孝孺成为建文朝廷最坚定的主战派和笔杆子。 他提笔如刀,一篇篇讨伐檄文自他笔下流出,直斥朱棣为“燕贼”,字字诛心,援引祖训,痛斥其悖逆父志,将朱棣钉在乱臣贼子的耻辱柱上。 这些檄文深深刺痛了朱棣,也令方孝孺成为朱棣入主南京后必欲除之而后快的首要目标。 1402年六月,靖难军攻破南京金川门,建文帝在宫城大火中不知所踪。 随后,朱棣登上了梦寐以求的帝位。 然而,名不正则言不顺。 这个时候,他最需要的是一道冠冕堂皇的即位诏书。 谁能执此笔?朱棣想到了名满天下的方孝孺。 谋士姚广孝深知方孝孺性情刚烈,曾力谏:“杀孝孺,天下读书种子绝矣。” 朱棣亦知方孝孺在士林中的巨大声望,若能令他屈服,为己所用,无疑能稳固统治。 他先是派人搜寻,将藏匿于城南书院的方孝孺捕获下狱。 数日后,朱棣于奉天殿召见方孝孺,试图以怀柔手段迫其就范。 方孝孺被押至殿前,身披斩衰孝服,昂首而立,无视新帝威仪。 朱棣假意抚慰,称此举乃效法周公辅成王。 方孝孺不为所动,连发三问,句句直指朱棣篡位本质。 “成王安在?” “立成王之子可否?” “立成王之弟可否?” 每一句都在朱棣心窝上扎刀子。 朱棣强压怒火,威逼利诱,方孝孺始终沉默以对。 次日,朱棣图穷匕见。 他命人将方孝孺带上大殿,备好笔墨纸砚,以方氏全族性命相胁,强令他起草即位诏书。 方孝孺木然接过笔,蘸满浓墨,挥毫写下四个触目惊心的大字,“燕贼篡位”! 这四字,简直就是在扇朱棣的脸上。 “汝不顾九族乎?!” 朱棣拍案怒吼,方孝孺昂首冷笑:“便十族奈我何!” 此言一出,满殿哗然。 这无异于主动将屠刀递给了暴君,朱棣怒极反笑:“好!朕便遂你心愿,诛尔十族!” 他创造性地在传统的“诛九族”之外,加上了第十族,方孝孺的门生故旧、朋友知己。 随后,刑场上黄榜高悬,罗列着873人的姓名,密密麻麻写满了十六张榜文。 行刑持续七日,每日按“族”分批处决,如同进行一场残酷的仪式。 方孝孺被强迫跪在刑台前,目睹亲人挚友一个个走向死亡。 第一天,父族血亲,第二天,母族至亲,刀斧落下,头颅滚地,鲜血喷溅。 行刑官每杀一人,便冷声喝问“方孝孺是否认罪?” 方孝孺目眦欲裂,双唇因撕裂而无法言语,唯以沉默与挺直的脊梁回应。 至亲弟弟方孝友被押上刑台时,他衣衫染血,却神色从容。 “阿哥何必泪潸潸,取义成仁在此间!” 围观百官都不忍直视。 第七日,屠刀挥向门生故旧,弟子廖镛、廖铭等人引颈就戮。 士子们紧咬牙关,泪水却只能在心底奔流。 与此同时,方家后院亦遭血洗。 妻子郑氏悬梁自尽,长子方中愈紧随其后,两个年幼的女儿,手牵手投入秦淮河。 唯幼子方中宪,得友人魏泽冒死相救,藏匿于渔船,漂泊至浙东海岛,隐姓埋名,于苇荡茅屋中偷生,成为方氏血脉仅存的星火。 七日屠戮,873条性命化为冤魂。 方孝孺最后被押上刑台,凌迟处死。 他至死未发一言,这场骇人听闻的“诛十族”,惨烈程度旷古未有,震动天下士林。 据传,此后朱棣常于深夜惊坐而起,口中惊呼“孝孺”之名。 宫闱深处,纪事官笔下关于此案的记载仅三字:“夷其族。” 然民间野史、地方志书,却将这场七日血雨详尽记录,使“诛十族”的惨案与方孝孺的铮铮铁骨,在历史的夹缝中顽强流传。 主要信源:(《明史·方孝孺传》卷一四二,中华书局)