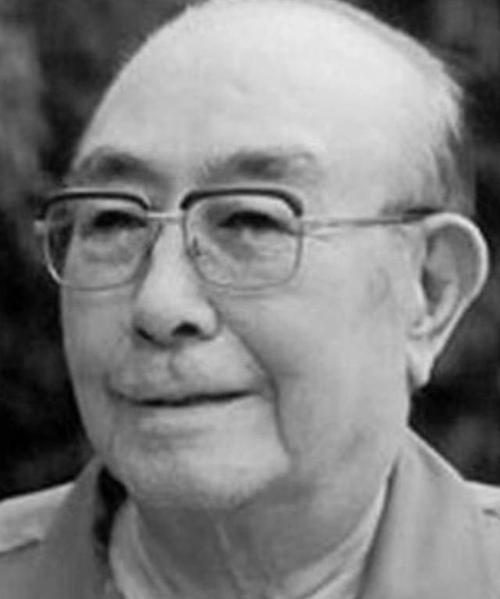

华国锋退休后,和妻子韩芝俊,住在北京西城的一座四合院中。这座四合院里有很多间房子,他们两口子住正房,儿女们住侧房子,其余的空房间,由工作人员居住。 1980年,华国锋主动退居二线,自此淡出公众视野。此后28年,他与妻子韩芝俊居于这座四合院中,过着近乎隐士般的生活。 华国锋与韩芝俊住在正房,子女们分居在东西厢房,工作人员则住进了剩余的房间。 这个院子,不只是宅邸,更像是一个三代同堂、各安其所的家庭共同体。而这一切的安排,既有制度的保障,也有个人的选择。 在退休后的岁月里,这位曾经的党中央主席没有选择远游或闲逸的生活,相反,他以极为朴素的方式重建日常,并赋予它明确的秩序与节奏。 四合院的后院被他亲自开辟成果园,葡萄、樱桃、苹果,品种多达五十余种。每一棵树的位置、每一次施肥、每一回浇水,他都亲力亲为。 有时候,还会蹲在地头,仔细观察果实的长势,像极了一位普通的退休干部。 韩芝俊则操持着菜园的事宜。她常年在清晨出门,戴着草帽,手持锄头,打理半亩方田。 丝瓜、南瓜、豆角、黄瓜,年年种,年年收。据院中工作人员回忆,某一年夏天,菜园总产量超过六百斤,除了供家人食用,还常常送给左邻右舍和老朋友。 节俭,是这个家的常态。家具多年未换,只有实在坏了才予更换;衣物简朴,冬天仍穿着旧棉袄;电灯不到必要时刻不点亮。 华国锋即便糖尿病多年,仍坚持每日控制主食摄入,连吃饺子的数量也需“报批”韩芝俊点头,才能多吃几个。 1984年入院服务的厨师谢师傅,四季轮转、年年掌勺,始终保留着山西口味,莜面、刀削面,是华国锋餐桌上不可或缺的“乡愁”。 这个小院里,不只有亲情,也有规矩。子女们各自从事本职工作,没有经商,没有出国,过着规矩安分的生活。 长子苏华曾在空军服役,次子苏斌在北京卫戍区退休,长女苏玲在民航总局任职,次女苏莉则担任华国锋的生活秘书。 他们的子女,即华国锋的孙辈——在院里也不被特殊对待,洗碗、扫地、拖地等家务都是轮流上阵。 这个家有一种难得的“大家庭”气质。秘书曹万贵自1968年起便随侍左右,直到2008年华国锋去世,整整四十年。 他不仅仅是秘书,更是家中的一份子,负责日常接待、文件整理、会客安排。 司机朱春华、厨师谢师傅等人,也都与主人同吃同住,彼此之间少了上下级的隔阂,多了亲人般的默契。 对于外界的关注与打扰,华国锋始终保持克制与沉默。他极少谈及过去,更不愿评论现状。 每当有人提起“那段历史”,他总是摆摆手,说:“别说了,过去的事就让它过去。” 唯一一次对新一代领导人表示态度,是在一次私下会见中,他微笑着点头:“你们干得好。” 他并非完全与世隔绝。每天早上练字之后,便坐在书房里读报,党报、都市报都不落下。 尤好书法,专攻颜体,笔法沉稳厚重。书房不大,约五十平方米,字帖、墨盒、毛笔、宣纸一应俱全。 2002年坊间出现伪造他书法作品的情况,他当即决定封笔,不再公开题字。 每天晚上七点整,《新闻联播》是他雷打不动的“必修课”。韩芝俊曾打趣说:“你要是听不见新闻联播,饭都不肯吃。” 在信息时代迅速扩张的背景下,这样朴素的“获取知识”方式,反倒显出一种难得的专注。 2008年,他的身体逐渐衰弱。肾功能衰竭、心脏积液,三次住院之后,医护人员劝他静养。他的一个心愿,是亲临北京奥运会开幕式。 国家有关部门为他准备了彩排门票,他却婉拒了:“我老了,不去了,别麻烦大家了。” 8月1日,他回到熟悉的四合院,2日病情加重。8月20日凌晨,在北京医院421病房,他与世长辞,享年87岁。 三年后,他的骨灰被安葬在山西交城卦山脚下。那是一块他思念已久的土地。墓碑设计为“H”形,寓意“华”字,也寄托着家人对他一生的敬意。 每年清明,来自湖南、山西等地的民众前来祭扫。交城商人贾玉峰甚至每年设家祭,表达一份朴素的敬仰。 华国锋的一生,经历过历史的高峰,也坦然面对晚年的平淡。从政治中心到田园小院,他用实际行动诠释了“进亦欣然,退亦安然”的人生哲学。 他没有留下豪言壮语,却用几十年如一日的生活态度,为后人留下了另一种“作为领导人”的可能。 信息来源: 《华国锋》——百度百科