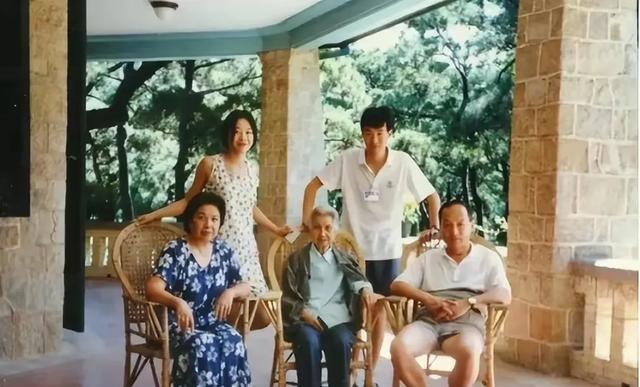

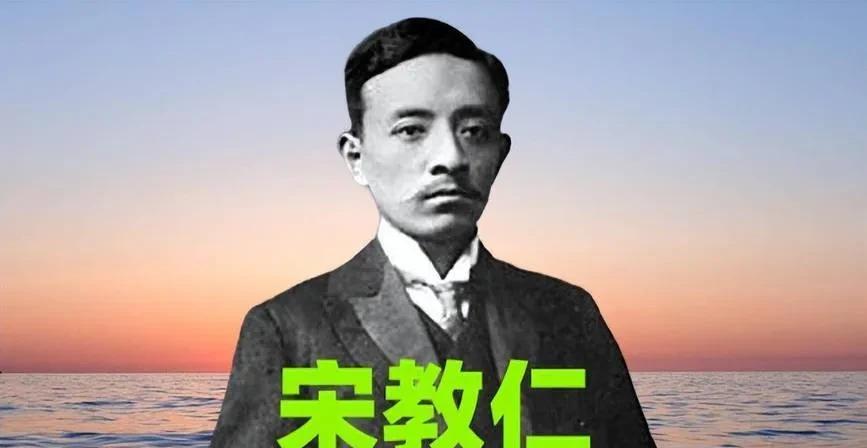

1998年4月4日,是曾志87岁生日。她似乎知道这是自己最后一次过生日了,就早早起来,跟长子石来发、次子蔡春华、女儿陶斯亮坐在一起,说了肺腑之言,催人泪下! 曾志本名叫曾昭学,从小就聪明伶俐,十五岁那年已经在衡阳省立第三女子师范学校念书,接触到一些进步的想法,就义无反顾地投身到革命队伍中去了。 那时候的她年纪轻轻,却已经加入了共青团,不久后转成党员,开始干地下工作,日子过得风里来雨里去,从井冈山到闽西根据地,到处跑,帮着组织医疗队,照顾伤员啥的。 她的一生其实挺坎坷的,经历了三段婚姻,每一段都跟革命紧紧绑在一起。第一任丈夫是夏明震,夏明翰的弟弟,也是个热血青年,在1931年反AB团事件中牺牲了,那时候曾志怀着孩子,继续咬牙坚持工作,生下儿子石来发后,因为任务在身,只能把小婴儿交给当地石姓人家抚养,自己转战他处。 后来跟第二任丈夫蔡协民结合,1934年生下蔡春华,蔡协民在福建战场上阵亡,她又一次把孩子送给蔡家亲戚,自己留在闽西坚持斗争。 第三段婚姻是跟陶铸,1941年生下女儿陶斯亮,那时候抗日战争正激烈,她和陶铸被派到东北组织游击队,又把四岁的女儿交给延安保育院,自己上前线。 这些年,她把个人家庭的事全抛在脑后,全身心扑在党的事业上,从后勤到组织工作,一步步做到中央组织部副部长,可她从来没利用过职位给自家孩子开后门。 石来发一辈子在江西当农民,种地过日子,蔡春华也靠自己打拼,陶斯亮虽跟母亲近些,但也独立生活。 曾志晚年在北京住着,身体越来越差,患了重病,医生的话她听得明白,知道日子不多了。 到了1998年4月4日,正好是她87岁生日,这一天对她来说特别不一样,她好像预感这是最后一次了,早早就叫起三个孩子,石来发从江西赶来,蔡春华和陶斯亮也在身边,他们围坐一起,曾志敞开心扉,说了很多平时不轻易提的话。 她先跟石来发聊起他的身世,讲到夏明震牺牲后自己怎么生下他,又因为革命需要把他送人,那时候她自己也才二十出头,形势逼人,没法子带孩子。 后来解放了,1952年她在广州才见到长大的石来发,那小子小时候养父母没了,靠乞讨长大,分了田才安定下来,可曾志还是没给他安排工作,让他继续务农,她觉得这样才对得起党。 她承认自己不是个合格的妈,对石来发亏欠太多,没给他母爱,没帮他过上好日子。 然后转到蔡春华身上,回忆蔡协民牺牲的事,她生下孩子后又送走,继续在根据地干活,那些年她在东北奔波,日子苦得很,可她从没后悔过选择革命。 对陶斯亮,她也说了些心里话,虽然女儿跟她近,但小时候也分离过,她觉得自己对三个孩子都一样亏待。 曾志强调,她一辈子信奉自食其力,没给孩子们用权谋私,这也是她对党的忠诚。 这些话说得直白,带着点自责,孩子们听着鼻子发酸,曾志自己也忍不住哭了,三个孩子跟着落泪,那一刻一家人情感全涌出来了。 这事过后没多久,曾志的病情就加重了,两个月后,6月21日,她在北京走了,享年87岁。 按照她的遗愿,骨灰没留在北京,而是运到井冈山,撒在小井红军医院烈士墓旁的一棵柏树下,那地方是她革命起步的地方,她觉得魂归井冈才对。 墓碑上就四个字“魂归井冈”,简简单单,没多余的。 孩子们后来去井冈山祭拜,石来发站在墓前,感慨万千,他一辈子当农民,可对母亲的革命精神佩服得五体投地。 陶斯亮也常提起母亲,说她是真正的革命者,把家风传下来,让后代记住自力更生。 曾志的故事其实挺接地气的,她不是高高在上的领导,而是实打实从底层干起,吃过苦,受过累,却始终坚守信念。 她对子女的教育方式,现在看来有点严苛,但那一代人就是这样,革命高于一切,个人牺牲在所不惜。 这也让她的家风成了榜样,长子石来发虽没文化,可他教孙子们要勤劳本分,蔡春华也一样,陶斯亮后来写书回忆母亲,字里行间都是敬佩。

金秋枫叶

坚定无私的革命家[点赞][点赞]

Fyz

真正的共产党员!

山水之间

伟大的无产阶级革命家,巾帼英雄!

傅常青

一代巾帼英雄。伟大的女性革命家!其阅历感天动地!

复方甘草片

她的回忆录头版买不到了,