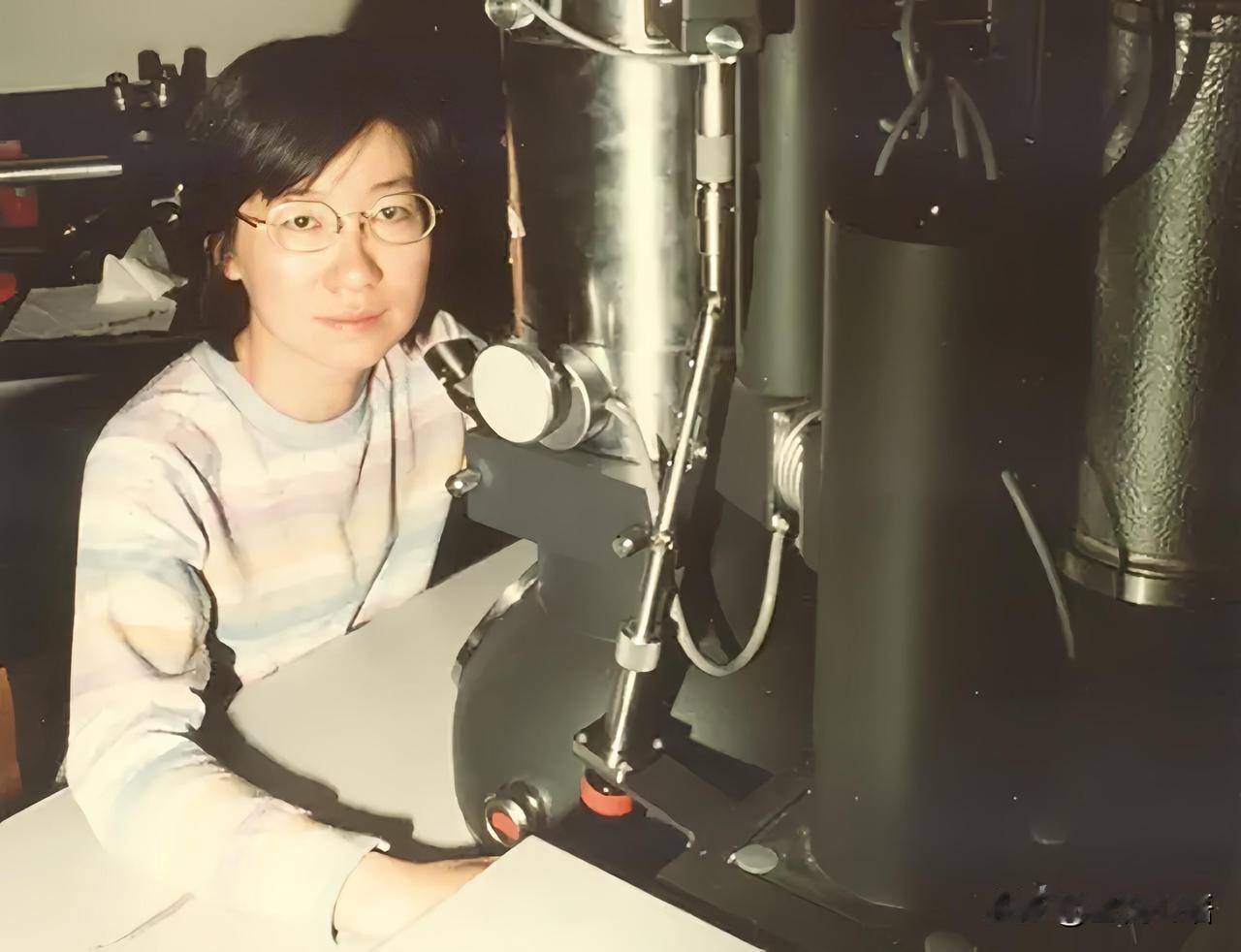

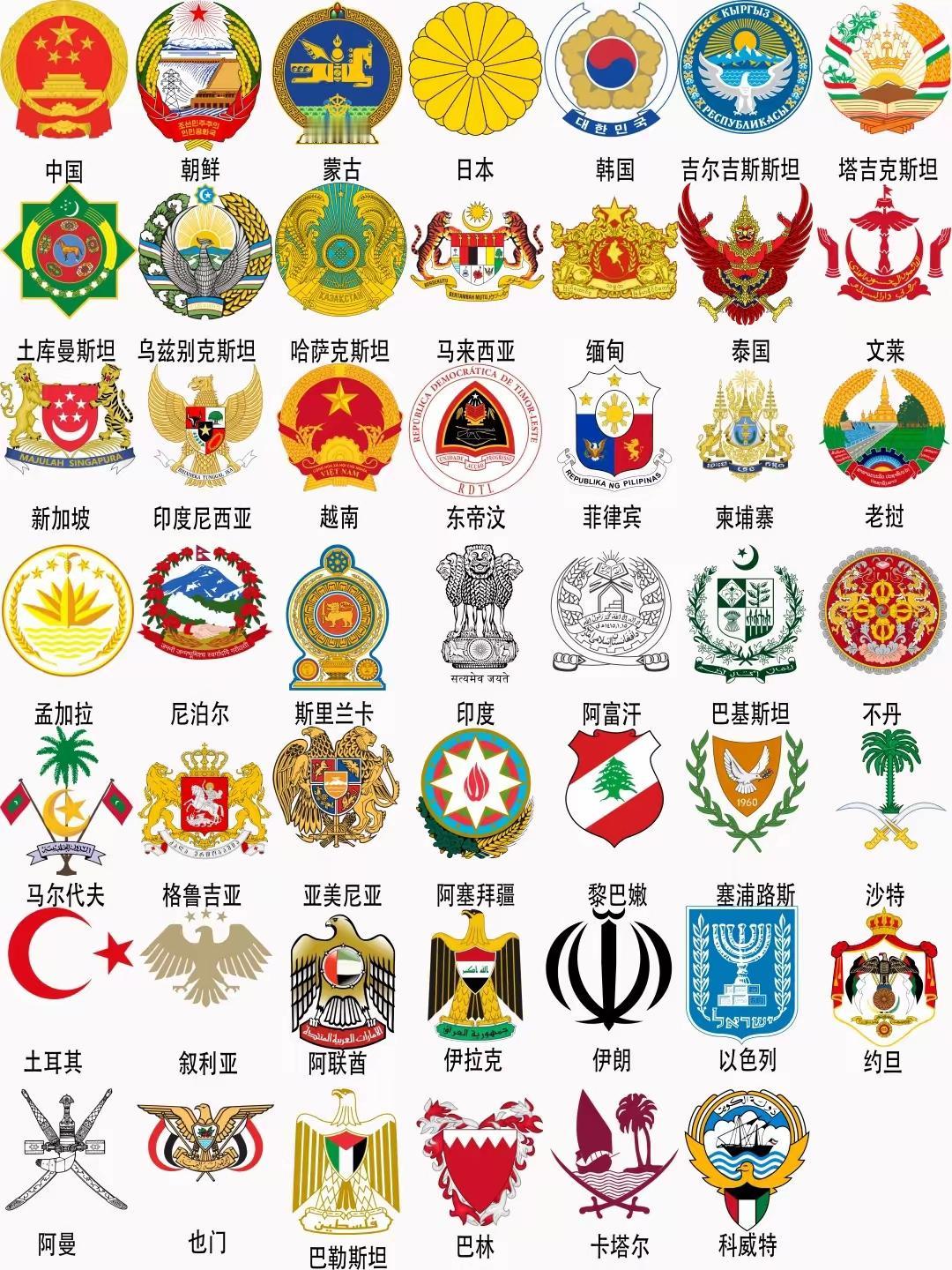

活得太久是什么感觉?2018年,一位104岁的科学家在椅子上接受安乐死。药物注入体内30秒后,他突然睁开双眼,说出一句话,瞬间让周围的人哄堂大笑。 活到104岁会是什么滋味?当所有熟悉的事物都渐渐远去,生命变成一种负担时,该怎么面对? 这位科学家叫大卫·古德尔,1914年出生在英国伦敦,早年学植物学,1935年从伦敦帝国学院毕业。二战期间,他在英国搞烟草研究,后来移居澳大利亚,继续钻研生态学。他在墨尔本大学和悉尼大学教书,专攻植物生态和统计方法,编了30卷本的《世界生态系统》系列书,还得了澳大利亚勋章。1979年从全职岗位退下来后,他没闲着,继续当荣誉研究员,一直工作到百岁高龄。 古德尔一辈子热爱科学,对自然界充满好奇。他推动了不少生态评估项目,帮助人们更好地理解环境变化。作为一个老科学家,他活得长,本该是件自豪的事,能多学多看。可年纪大了,身体跟不上脑子。84岁那年,一场病让他意识到自己真老了。视力退化,看文件都得靠别人帮忙。90岁后,他最爱的打网球也没法玩了,驾照被吊销,只能坐公交车上班。2016年,他102岁时,伊迪斯科文大学担心他通勤安全,让他别去主校区,在家附近设个办公室。他觉得这不公平,大脑还好好的,为什么不能继续研究?但学校坚持,他只好同意。可远离同事,研究就没那么顺了。 更难受的是,朋友一个个走了,通讯录里只剩忙音。他开始觉得自己成了负担。一次在家摔倒,躺了两天才被清洁工发现,从那以后行动不便,得靠人帮忙。古德尔觉得,生活质量没了,活着没意思。他早就是国际退出组织的成员,支持安乐死,认为人该有权决定啥时候走。澳大利亚法律当时不允许,除非绝症,可他不是病重,就是老了不想活。维多利亚州刚通过法案,但还没生效,不适用于他这种情况。 2018年4月4日,古德尔过完104岁生日,就决定去瑞士。那儿允许协助自杀,只要意志清醒。他先飞到法国波尔多看亲戚,然后去瑞士巴塞尔。5月9日,他在巴塞尔开新闻发布会,面对记者说,选择啥时候死是个人权利。他还唱了贝多芬第九交响曲里的欢乐颂,现场掌声一片。发布会后,他和家人吃最后一餐:鱼薯条和芝士蛋糕。 5月10日中午,古德尔去巴塞尔永恒精神诊所。那是栋像山区小屋的楼,里面有专用于协助的房间。他坐进扶手椅,医生放贝多芬第九交响曲的欢乐颂。他自己转动旋钮,让戊巴比妥药物进静脉。液体注入30秒后,他闭眼,看起来睡着了。家人和医生在旁等着。突然,他睁开眼,说:“这花的时间太长了!”大家一愣,然后笑起来。说完,他又闭眼,这次真走了。整个过程几分钟,警方后来检查,一切合瑞士法律。 古德尔这事传开后,澳大利亚媒体议论纷纷。西澳大利亚议会委员会加快审安乐死立法。有些人觉得,他提醒大家,老年生活质量得重视。社会该多关心高龄者,提供更多支持,让他们晚年过得有尊严。古德尔不是因为病痛,而是觉得活够了,选择结束。这在我们中国,也引发思考。我们强调尊老敬老,社区服务越来越好,但高龄老人心理需求也得注意。科学工作者像古德尔,一生贡献大,晚年该有体面生活。 这事还推动国际讨论。瑞士模式让一些国家反思政策,但我们中国有自己的国情,坚持以人为本,注重生命价值。古德尔案例告诉我们,活得长是好事,但得活得有质量。社会发展中,得完善养老体系,让老人不孤单,不成负担。像古德尔那样的科学家,知识积累多,对生态研究有贡献,我们也能从中吸取经验,推动环境保护。 回想古德尔一生,他从英国到澳大利亚,研究自然进化,对物种保护有见地。这和我们中国生态文明建设相呼应。他活到104岁,见证世界变化,但最后选择离开,说明长寿不是万能,得有精神支撑。 古德尔事件后,澳大利亚部分地区开始考虑高龄者权益。国际上,媒体报道多,推动安乐死辩论。但我们中国,注重和谐社会,鼓励老人参与社区活动,发挥余热。像古德尔,如果有更多陪伴,或许想法不同。社会得多建养老院,提供心理辅导,让老人觉得生活有盼头。