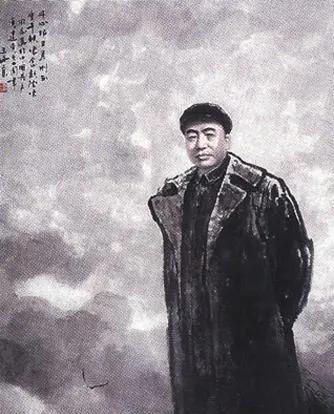

黄克诚感叹:“彭德怀、贺龙二位元帅都是出类拔萃的沙场悍将,但志趣迥异、差别很大。”贺龙出身绿林,粗疏豪爽,健谈直率,不拘小节,侠肝义胆,恋旧重情,不无江湖之气。王震说他“健谈”;续范亭说他“天真”,有“千秋大业赖天真”之语。彭德怀虽然也是旧军官出身,但生于草根底层,自我约束严苛,质朴刚直,留心军事之外的经济、文化,多有思考,有大将之风。 贺龙与彭德怀初次会面,应该是在红军三大主力会师之后。解放战争时,陕北大战在即,胡宗南军团更是咄咄逼人,陕甘宁野战集团军是主要的军事力量,谁来统率这支部队呢?按照常理,应由贺龙指挥。他是陕甘宁晋绥联防军司令员,又是晋绥野战军司令。后来,彭德怀主动请缨、毛遂自荐,中央经过慎重考虑,选定了彭德怀为主帅。多年后,毛主席感慨,就那么一些人,能够打出那样的结果、那样的局面,实在是太不容易了! 1898 年 10 月 24 日,彭德怀出生于湖南湘潭乌石峰下彭家围子的一个贫苦农民家庭 ,他的童年,是在无尽的苦难中度过的。那时的中国,正处于半殖民地半封建社会,内忧外患,民不聊生。彭德怀的家庭,更是贫困交加,家徒四壁。 在彭德怀 8 岁那年,命运对他露出了狰狞的獠牙,母亲因病离世,这个家庭的顶梁柱轰然倒塌。而父亲也久病在身,失去了劳动能力。家庭的重担,一下子全部压在了这个年幼的孩子身上。为了生存,彭德怀不得不中断学业,从此开启了艰辛的谋生之路。 他每天天不亮就上山砍柴,然后背着沉重的柴禾去集市上卖,换来那微薄的收入,只为了能让家人吃上一口饭。即便如此,一家人的生活依旧难以维持,常常食不果腹。为了生计,他还去给富农家放牛,每天早出晚归,在牛背上度过了无数个漫长的日子。除了放牛,他还要帮着打短工,做着各种繁重的体力活。 在他 13 岁时,生活的苦难再次降临。他来到离家不远的土煤窑做窑工,本以为能在这里找到一丝生活的希望,可没想到,等待他的是更加残酷的剥削。在那黑暗潮湿的煤洞中,他每天都要累死累活地爬行拖煤,忍受着恶劣的工作环境和高强度的劳动。然而,到了年终,窑主却卷款逃跑,他辛苦劳作了整整一年,却分文未得,白干了一场。 这段痛苦的经历,让彭德怀深刻体会到了底层人民生活的艰辛,也在他幼小的心灵中种下了反抗的种子。乌石峰上有一座古祠,里面祭祀着元末明初农民起义军的参政易参政,他曾在乌石一带劫富济贫、保境安民。小时候的彭德怀上山砍柴时,经常在祠中躲雨,那时的他就常常思考,乌石的百姓为什么会如此敬重易参政?经历了煤窑的遭遇后,他终于明白了,百姓们是渴望有这样的英雄出现,来拯救他们于水火之中,为他们带来生活的希望。 1916 年,18 岁的彭德怀怀着对黑暗现实的不满和对国家命运的担忧,毅然投身湘军,成为了湘军第 2 师 6 团 1 营的一名士兵。在军队中,他凭借着自己的勇敢和努力,很快就脱颖而出,先后担任了班长、排长等职务 。 在长期的军旅生涯中,彭德怀与士兵们朝夕相处,他亲眼目睹了士兵们生活的艰辛。这些士兵大多来自贫苦家庭,为了生计才被迫投身行伍。他们不仅要承受着高强度的训练和残酷的战争,还要面对军官的克扣和欺压。伤病对于他们来说,更是一场噩梦,一旦受伤生病,不仅得不到及时有效的治疗,还可能因为无法继续服役而失去生活来源,陷入更加悲惨的境地。 彭德怀深知士兵们的疾苦,因为他自己就出身于贫苦家庭,对底层人民的苦难有着切身体会。于是,在 1918 年,他与同样出身贫苦的士兵李灿、张荣生等人秘密组织了 “救贫会” 。他们希望通过这个组织,能够为那些身处困境的士兵提供一些帮助,改善他们的生活状况。 “救贫会” 成立初期,会员们的力量虽然微薄,但他们却充满了热情和决心。他们从自己微薄的薪饷中挤出一部分钱,用来救济那些生病负伤的士兵,帮助他们解决生活上的燃眉之急。他们还会在士兵们遇到困难时,互相扶持,共同面对。 随着时间的推移,“救贫会” 的影响力逐渐扩大,吸引了越来越多志同道合的士兵加入。彭德怀也开始思考,如何才能让 “救贫会” 发挥更大的作用,不仅仅是解决士兵们的一时之困,更要从根本上改变他们的命运。他意识到,要实现这个目标,就必须团结更多的人,共同为了一个理想而奋斗。 1921 年,彭德怀担任代理连长,驻守在湖南华容注滋口。在这里,他了解到当地百姓生活困苦的根源,是被一个名叫欧盛钦的恶霸地主所压迫。欧盛钦仗着自己哥哥是省里的少将高参,在当地横行霸道,无恶不作。他不仅强占百姓的土地,还肆意征收苛捐杂税,百姓们对他敢怒而不敢言 。 彭德怀得知此事后,义愤填膺。他决定为百姓们主持公道,铲除这个恶霸。于是,他挑选了 3 名 “救贫会” 会员,在一个夜晚,秘密潜入欧盛钦的家中,将其处决。随后,他让连队文书贴出告示,公布了欧盛钦的罪行。百姓们得知此事后,无不拍手称快 。

评论列表