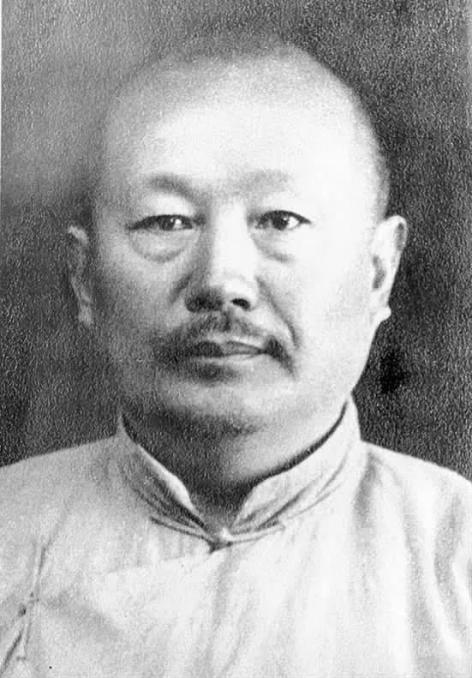

1927年,国民党高级将领范石生救了南昌起义仅剩的八百人,朱老总晚年仍对这位老友念念不忘。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1927年冬天的崇义山区,寒风如刀子般刮过光秃秃的山头,朱德坐在篝火旁,手里握着一支已经磨钝的笔,眼前铺着一张皱巴巴的纸。 火光跳跃着,照亮了他满脸的愁容,身边七八百个弟兄蜷缩在破烂的单衣里,有的咳嗽不止,有的饿得直不起腰,南昌起义的豪情壮志,如今只剩下这点可怜的家底。 朱德知道,这封信关乎所有人的生死,写给谁?思来想去,只有一个人值得赌这最后一把,范石生,云南讲武堂的老同学,现在是国民党第十六军的军长。 两人当年在讲武堂朝夕相处,一起读过兵书,一起操练过队列,辛亥革命爆发时,他们并肩冲进云南总督府,枪声中结下的兄弟情谊,至今还在朱德心中发烫。 这么多年过去,朱德走上了共产党的道路,范石生却成了国民党的高级将领,政治立场天差地别,可朱德相信,那份同窗之情还在。 他在信中把部队的困境一五一十写了出来,没有任何虚假,也没有过多的感情色彩,只是平静地叙述着眼前的绝境,信写完后,他找了个可靠的人悄悄送了出去。 半个多月后,回信终于到了,范石生在信中约朱德到汝城相见,字里行间透着关切,朱德心中有了底,这位老兄弟没有袖手旁观,到了汝城,朱德见到了范石生派来的副手曾曰唯。 两天的谈判中,朱德提出了三个条件:部队编制不变,组织关系不变,随时可以离开,这些条件在当时看来几乎是天方夜谭,一个国民党军长凭什么答应这样的要求? 曾曰唯却点了头,很快朱德的部队就有了新身份,挂上了第十六军四十七师一四零团的牌子,朱德自己化名王楷,当上了团长。 更让人意外的是,范石生很快就从军部赶了过来,他没有多余的客套,直接吩咐军需官按一个团的编制配齐所有物资。 几天后,补给送到了营地,战士们围过来看,眼睛都瞪圆了,每支步枪配200发子弹,轻重机枪配1000发,堆得像小山一样。 坏掉的枪被送到军械所修得跟新的一样,每人还分到了棉衣棉裤、毯子、背包,最让人高兴的是,军官每人20块银圆,士兵每人5块,沉甸甸的银圆装进兜里,仿佛有了活下去的希望。 十六军的军需处长唐凤翥在旁边看得目瞪口呆,他跟身边人说,范军长平时对军需物资管得极严,一枪一弹都要亲自过问,这次对朱德这么大方,真是破天荒头一回。 这份慷慨背后,是范石生对老同学的信任,更是他内心深处对共产党人为理想奋斗精神的敬佩。 好景不长,消息很快传到了蒋介石那里,1928年刚过元旦,蒋介石就拍了桌子,发电报命令范石生立即解除朱德部队的武装,把朱德抓起来送到南京。 范石生拿着这份密令,表面上对送信的人打着哈哈,说哪里有什么共产党人,有的话早就处理了,转头却派人给朱德送了消息,让他们赶紧撤离。 临别时,范石生又让人包了几万银圆送过去,叮嘱朱德路上小心,朱德带着队伍以野外演习的名义离开时,每个人都精神饱满,装备精良,跟一个多月前那支疲惫不堪的队伍判若两人,范石生站在远处目送着这支队伍消失在山路上,心中五味杂陈。 有了这份家底,朱德的队伍很快就展现出强大的战斗力,不久后遇到制造马日事变的刽子手许克祥部队,朱德一声令下,战士们如猛虎下山般冲了上去。 手中的武器有了足够的弹药,轻重机枪也能敞开了打,许克祥的部队哪见过这样能打的对手,很快就溃不成军,一千多俘虏和大批武器装备成了起义军的战利品。 凭着这笔家底,朱德和陈毅在湘南发动起义,短短几个月时间,队伍从一千二百人扩展到一万两千多人。 后来这支部队上了井冈山,与毛泽东领导的秋收起义队伍会师,成为红军的主力,如果没有范石生当初那关键的援助,很难想象这些都能实现。 1939年3月,范石生在昆明街头被人暗杀,消息传来,朱德痛失故友,心中满怀悲伤,新中国成立后,朱德担任总司令,每每跟身边人提起往事,都会说起范石生的恩情。 他常说,这辈子遇到最慷慨无私的援助就是范石生那一次,否则很难说能剩下几个人上井冈山与毛主席会师。 乱世之中,人心难测,范石生和朱德虽然政治立场不同,却能在关键时刻伸出援手,这份超越政治的真情,温暖了那个寒冷的冬天,也点燃了革命的希望之火。 历史的车轮滚滚向前,范石生的名字或许不如那些著名将领响亮,但在朱德心中,这位老同学的恩情重于泰山,值得用一生去铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——范石生:心存正义 功在国家