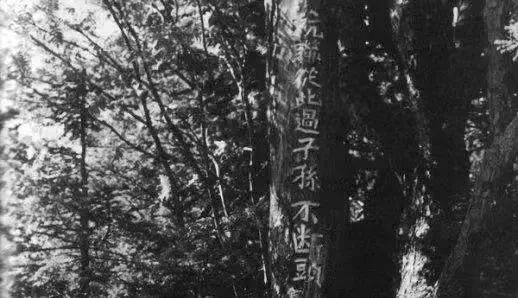

“抗联从此过,子孙不断头!”80年代,在杨靖宇将军当年牺牲的树林里,有人发现一棵树上刻着十个字,震撼人心! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 80年代的一个秋日,护林员老王在巡山时发现了一棵特别的老松树,这棵树需要两个人才能合抱。 在离地一人多高的地方,有十个深深的刻痕,他蹲下身子仔细辨认,那是十个用刺刀刻出的汉字:"抗联从此过,子孙不断头!" 老王从小听长辈们讲抗联的故事,看到这行字时,眼泪止不住地往下流,字刻得很深,深的地方能塞进整根手指。 每一笔都透着狠劲,像是刻字的人用尽了全身力气,这不是随意的涂鸦,而是在极度绝望中留下的誓言。 这十个字刻于最黑暗的年代,1938年以后,日军在东北实施"归屯并户"政策,把原本散居的村民全部赶到大屯子里,四周拉上铁丝网,严密监控,抗联想找口吃的都变成了奢望。 那时候的冬天格外残酷,零下三四十度的严寒中,战士们穿着单薄的衣服,脚上的鞋早就磨破了,每走一步都像踩在刀尖上。 饥饿更是时时刻刻的折磨,榆树皮算是能入口的,松树皮涩得难以下咽,但饿急了也只能嚼碎了混着雪往肚子里送。 就在这样的环境下,东北抗联从鼎盛时期的数万人急剧减少,到抗战胜利前夕仅剩千余人,每一个数字背后,都是一个个鲜活生命的消失。 这棵刻字的松树,距离杨靖宇将军牺牲的地方只有三里路,1940年2月23日,杨靖宇在濛江三道崴子壮烈牺牲,当时他已经整整五天没有进食。 日军解剖他的胃部时,里面只有树皮、草根和棉絮,而这棵松树上的字,很可能就是在那个冬天,某支路过的抗联小队伍留下的。 刻字的会是谁呢?可能是个刚从家里逃出来参加抗联的年轻人,身上还穿着母亲亲手缝制的布衫。 也可能是个经历过无数战斗的老兵,眼看着身边的战友一个个倒下,知道自己也许熬不过这个冬天,就想在世界上留下点什么。 无论是谁,他在刻下这十个字的时候,一定回头看了看身后那些相互搀扶、咳嗽不止的战友。 那些摇摇欲坠的身影,正是他想要守护的"子孙",他或许不知道自己能否看到胜利的那一天,但他坚信,只要抗联的脚印还在这片土地上,反抗的精神就不会断绝。 "抗联从此过",这是说给后人听的庄严宣告,我们来过,我们战斗过,我们在这片土地上留下了不屈的印记。 "子孙不断头",这是对这片土地的坚定承诺,只要根还在,反抗就不会停止,民族的脊梁就不会弯曲。 几十年过去了,那棵老松树成了一个特殊的地标,护林员说,这些年总有人专门来看这十个字。 有些是当年抗联战士的后代,捧着发黄的老照片在树前静静站立,有些是穿着校服的学生,听老师讲述这十个字背后的故事。 最让人动容的是一位八十多岁的老太太,拄着拐杖走了十几里山路才到达这里,她的父亲当年就是抗联战士,1941年在这附近失踪,至今下落不明。 老太太用颤抖的手抚摸着树干上的刻痕,泪如雨下,她总觉得,这十个字说不定就是父亲留下的最后痕迹。 现在那棵松树依然枝繁叶茂,刻字的地方长出了新的树皮,把那些笔画包裹得更深了,时间没有磨灭这些字迹,反而让它们变得更加深刻,仿佛怕被风刮走一般。 当年的抗联战士没有先进的武器,没有充足的给养,靠的就是心中那盏不灭的明灯,他们相信总有一天,子孙后代能够在这片土地上踏踏实实地生活,不用再承受战争的苦难。 他们没能看到我们今天的生活,但他们用刺刀刻下的十个字,就像一颗种子,在这片林子里生根发芽。 那些在冰天雪地中坚持战斗的英雄们,用他们的血肉之躯诠释了什么叫做民族脊梁。 他们刻下的不仅仅是十个汉字,更是一份沉甸甸的托付,今天的我们,面对各种困难和挑战时,是否还记得他们走过的路?是否还能听到他们在风雪中的誓言? 这十个字的重量,远比那棵老松树要沉重得多,它们承载着一个民族在最黑暗时刻的坚持,承载着无数英雄的血泪和希望,也承载着我们这些后来人应该继承的精神财富。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华网——东北抗联:用生命作答