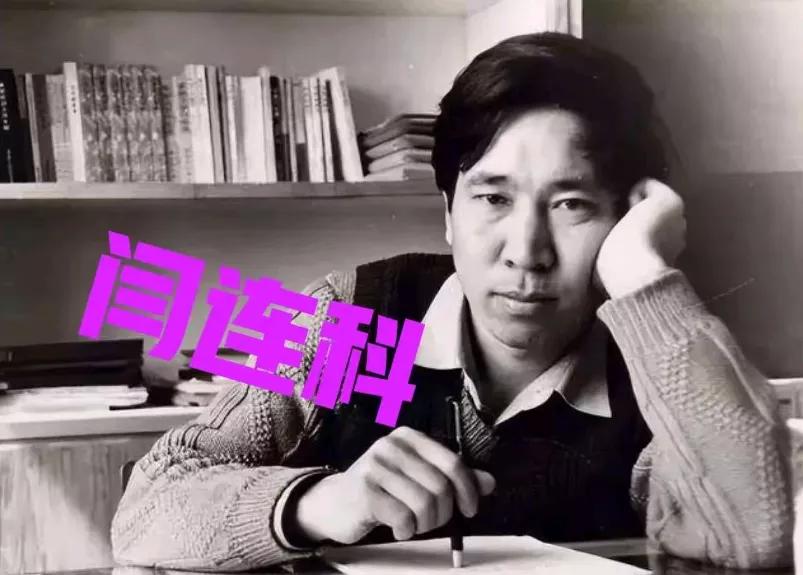

1981年底,提干失败的阎连科办好退伍证后回了老家嵩县。一天,他正在田里播种小麦,一名身穿四个兜军装的干部在田里找到他,拿出一张纸说:“这是召回通知,限你在三天内按时归队。” 阎连科手里的木耧“哐当”一声砸在地上,麦粒顺着缝隙滚出来,混进刚翻松的黄土里。 这捧黄土差点就成了他的命。退伍回村那阵子,村里人斜眼瞅他:“当兵三年混不出四个兜,白瞎了公家饭!”老爹坟头草还没长齐呢,临终那句“吃皇粮光宗耀祖”像根刺扎心里。他天天闷头刨地,冻裂的手攥着麦种撒进土里,心想这辈子也就这样了——直到田埂上那身四个兜军装刺疼了眼。 三年前的新兵蛋子哪想得到。射击场打靶96环的“神枪手”,趴在煤油灯下誊稿子,熄灯号响了还窝被筒里写。一篇《天麻的故事》换8块钱稿费,顶半月津贴,师长拍他肩膀:“笔杆子比枪杆子硬!”可转眼裁军令下,没军校文凭的统统靠边站。退伍费117元揣兜里,火车开动那刻团长追站台喊他名儿,声儿飘散在风里,他当是军旅生涯最后的响儿。 召回通知书像道雷劈进麦田。师政治部急红眼了——全军文艺汇演在即,演讲稿烂得像泔水桶。首长摔着稿纸骂:“那个写《二挂鞭》的兵呢?给我拽回来!”当初裁人裁得痛快,如今求人求得狼狈。阎连科蹲地头捏着通知书,指甲缝的泥渣簌簌掉,麦苗蹭他脚脖子,活像命运的嘲笑。 再穿军装那晚,他在日记本划掉“逃离土地”。政治处堆满材料纸,他趴弹药箱上赶稿,钢笔尖划破稿纸洇出蓝墨花。话剧拿奖提干,军官证揣进兜那刻,父亲坟头野草正结霜。四年后进军艺和莫言当同学,稿费单子顶别人一年工资。可午夜梦回老听见木耧砸地的“哐当”声——那是土地爷给文化人留的缝,顶不开冻土就活该埋那儿。 批判的刀得剖开甜腻鸡汤!都说“是金子总会发光”,可要没那纸召回令,阎连科大概率是嵩县老农,顶多在《河南日报》发篇豆腐块。裁军政策翻云覆雨,今日弃你如敝履,明日捧你当救星。更荒诞的是,当年逼他退伍的“军校硬杠杠”,转头被文艺汇演奖状砸个稀碎——规则这玩意儿,向来是铁锁链套百姓,橡皮筋捆关系户。 农民作家的骨头缝里总渗着土腥味。他写《日光流年》倒着活的人,写《受活》里残缺的村庄,耙耧山脉的风早把军功章吹成生铁片。有记者问:“没那次召回您会怎样?”老头摸腰椎笑:“写《瑶沟人的梦》续集呗!”可谁不知道,中国文坛少个阎连科没啥,伏牛山区却可能多具累垮的骨头——时代碾过蝼蚁时,连个理由都懒得编。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

cez

你这文笔不配写阎连科的故事

BHT

什么鬼意思