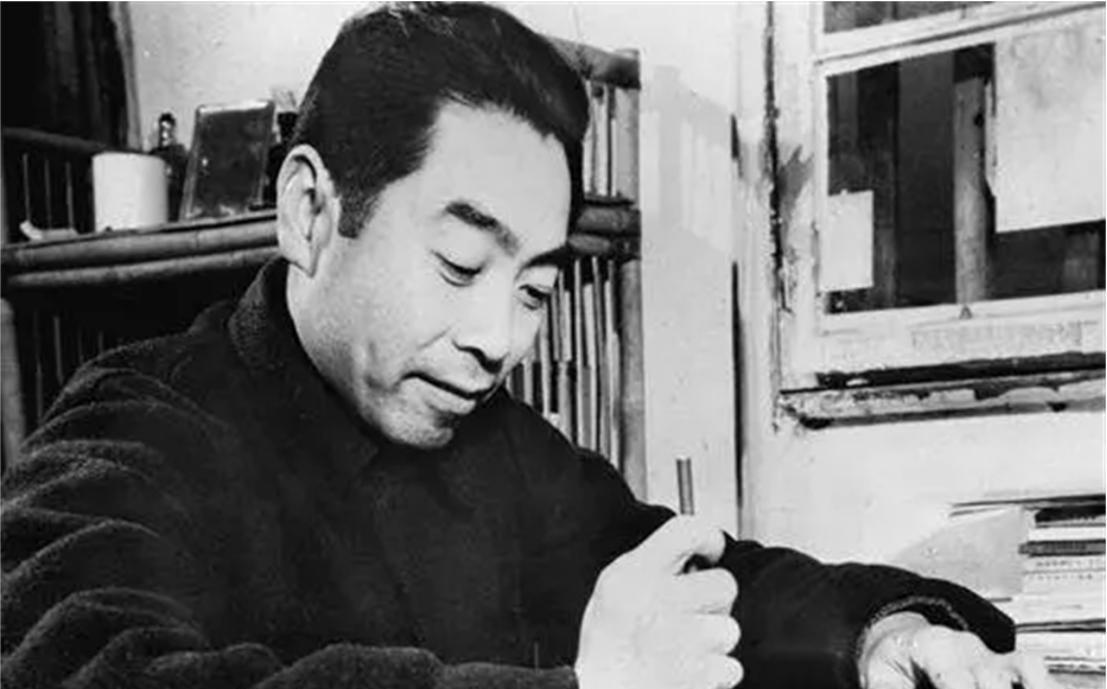

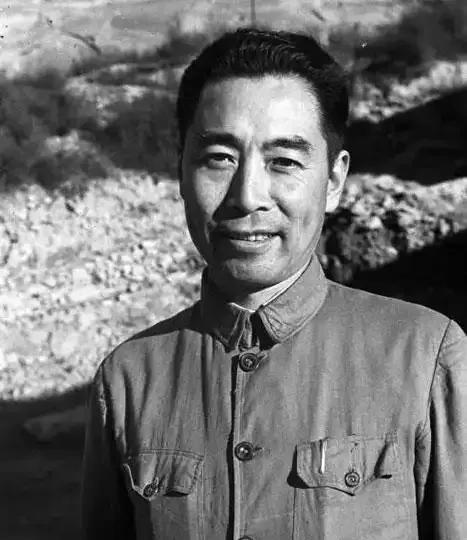

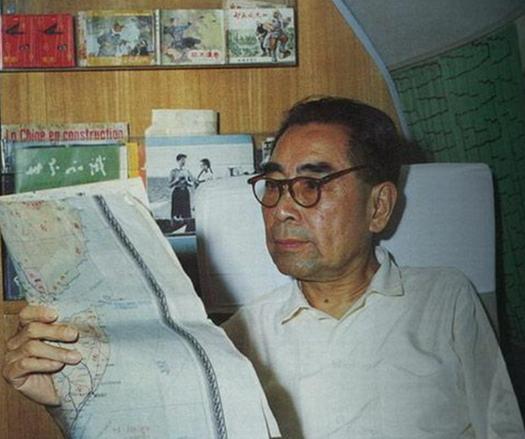

1973年,周总理为何在国务院会议上大发雷霆:这真是周门不幸? “伯萍回来了吗?”——1973年5月10日,北京中南海勤政殿,周恩来低声问秘书,声音不高,却让坐在长条桌两侧的部长们背脊一紧。 那天的国务院碰头会,气氛堪称凝固。桌面上摆着一摞外电剪报,最大一张标题醒目:《中国大使访问以色列在雅典的使馆,莫非北京政策转向?》周恩来翻到第三页,猛地把报纸扣在桌上,“这真是周门不幸!”一句话像闷雷,传出窗外的石楠树都抖了几片叶子。 “雅典事件”爆出来不到四十八小时,西方媒体炒得沸反盈天,阿拉伯国家代表团轮番打电话到北京询问。外交部电话铃声几乎没停过。可真正的当事人——中国驻希腊大使周伯萍,这会儿仍在雅典的临时公寓里收拾文件,准备上飞机回国接受调查。 追溯这场乌龙得从5月7日说起。那天中午,雅典城北街头警戒升级,周伯萍从希腊外交部谈完事务返回,使馆内勤却告诉他:“大使,科威特国庆招待会只剩十分钟。”支离破碎的信息,加上“国庆”二字,任何一位大使的神经都会瞬间紧绷。周伯萍没核对请柬,套上深灰西装,招呼司机出门。 司机同样没去过所谓的“科威特大使馆”,车子凭借街头警卫指示一路向东南。巧合的是,以色列使馆那天正举行内部庆典,门前旗帜飘扬、人流涌动。先入为主的心理作祟,周伯萍下车便和迎宾的以色列驻希腊大使握手致意。纽约时报记者捕捉到这幕,在闪光灯间抛出问题:“You mean China recognizes Israel now?”翻译急促,硬把“here”听成“Athens”,答复自然牛头不对马嘴。快门一阵乱响,新闻就此生成。 这起错误看似荒唐,其根子却在系统性漏洞。按规矩,所有正式请柬需“三审一签”——收文、翻译、参赞连署,大使亲阅。然而希腊馆人手短缺,加班成常态,新来的接待员连英文缩写都没完全弄懂。捷克斯洛伐克驻希腊大使科威克(Kovik)的邀请函,被误认成“Kuwait”,日期5月8日被读成5月7日,最终酿成连锁反应。不得不说,忙字头上一把刀,刀口正落在信息核对这一环。 周伯萍本来不是干外交的料。新中国成立后,他在粮食部摸爬滚打十年,靠一份精确到千吨的缺粮统计赢得周恩来的赏识。1964年,周恩来一句“外交部缺懂业务的实干家”,把他硬生生拽到南楼办公室。英语不会?去北大旁听。礼仪不懂?进礼宾司跟班。三年后非洲外派,他从零起步,到能在法语区临场发言,成为部里少见的“半路出家”成功案例。 也正因如此,雅典乌龙被定性为“重大工作过失”,而非政治问题。毛主席很快批示:“没有调查研究的结果。”周恩来随后在外交部内部会上强调三句:“流程不可省,文件不可催,场合不可乱。”至此,外交部增设了“预审组”,所有外事活动至少提前24小时验证。此规矩沿用至今。 风波过后,阿拉伯兄弟听取中国说明,情绪平复;美国记者再追问,中国发言人只丢下一句:“政策未变,报道自误。”刹那生风,又归平静。周伯萍在北京接受了为期三个月的集中学习:语言、礼仪、文件审核,样样从头再来。秋天,他重新踏上希腊土地,亲手把更严格的内部流程落实到馆里。年末,希腊副首相访华行程敲定,中希关系不降反升,外媒只能以“误会已澄清”匆匆收尾。 多年后,周伯萍提到那段日子,说自己当晚在雅典街头吹了一小时海风才回使馆写检讨,不是矫情,而是怕情绪失控对下属发火。他在稿纸上只写了八个字:“责任在我,无可推脱。”如今翻看档案,那份检讨仍放在红色牛皮纸袋里,旁边夹着周恩来的亲笔批示。字迹沉稳,却透出雷霆背后的苦心:制度漏洞,严管胜于怒斥;人才可育,过错不可再犯。 外交舞台上,没有一次握手是随意的,没有一句否认是轻松的。1973年的小小失足,让整个系统更紧密,也让后来者明白:细节的重量,有时不亚于谈判桌上的条约。