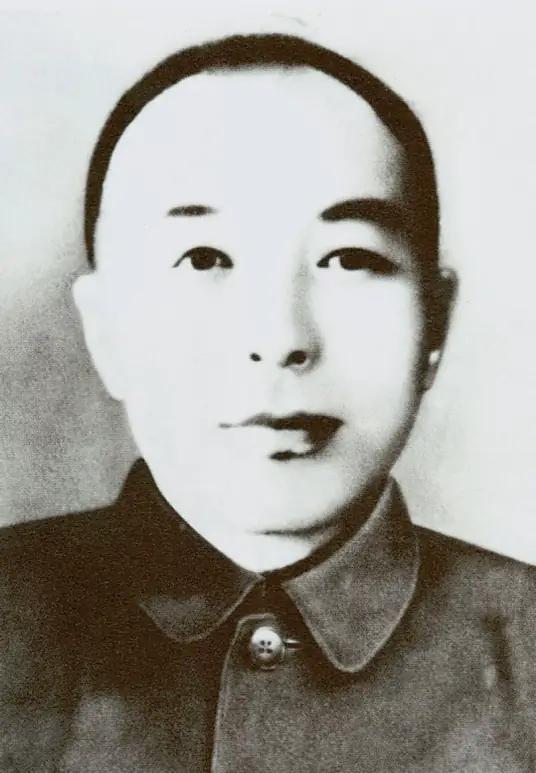

1946年,军统特务伪装成烈士后代,邀请抗联名将李兆麟去家中做客,李兆麟进屋后,刚喝了一口茶就意识到不对劲,而此时多名特务已在他身后拔出尖刀…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年的哈尔滨,街面上还挂着庆祝抗战胜利的彩旗,茶楼酒馆里人声鼎沸,可熟悉底细的人都明白,这座城市的暗处涌动着杀机。 苏军尚未完全撤走,国共双方的力量在这里胶着,空气里混着冰雪的寒意和政治的火药味。 李兆麟,这位在枪林弹雨中走过十四年抗联岁月的名将,正是众人瞩目的焦点,他是滨江省副省长,也是中苏友好的象征,在百姓心里有分量,在对手眼中是必须除掉的障碍。 从日本投降到当年春天,军统特务已经数次伸出黑手,有人计划在他步行时开枪,有人想在汽车上做手脚,也有人试过潜入中苏友协下毒,每一次都被他机警的性格、变化不定的行踪化解。 到了年初,戴笠亲自下令换人操刀,由有多年特工经验的余秀豪接手,他不打算硬碰硬,而是选了一条看似柔软却致命的路子,用感情和信任打开缺口。 特务的目光落在一名叫孙格龄的中俄混血女子身上,她皮肤白,眼睛蓝,举止文雅,被包装成抗联烈士的遗孤,这个身份干净,故事凄婉,容易让人卸下防备。 她被安排在市政府工作,有机会在公共场合接触李兆麟,一次次刻意的遇见,她递上一些无关紧要的小情报,表现出对国民党的厌恶,像是在寻找同路人。 经过一段时间的接触,李兆麟记住了这个年轻人,并认为与她保持联系有助于工作,1946年3月8日,哈尔滨道里光明电影院举行妇女节纪念活动,孙格龄出现在会场。 会后,她提到有一件涉及代表名额的重要事情需要面谈,并约在第二天下午见面,地点是水道街一栋小楼,离中苏友协不到一百米,表面普通,实则是军统布置的安全屋。 第二天中午,李兆麟换好衣服出门,乘车前往,半路上车辆抛锚,司机和警卫员留下检修,他自己另找车赶往目的地。 这个细节正是对方预先安排的步骤之一,为的是让他独自赴约,到楼门口时,他没有见到任何异常。 屋里收拾得整齐,炉子里还烧着火,孙格龄迎上来,笑着接过他的大衣,把那件随身的外套收进衣柜并反锁,茶桌上摆着一只俄式茶炊,杯子里倒着刚泡好的茶,热气腾起。 毒药早已溶在茶水里,味道被茶叶的香气遮住,他端起杯子抿了一口,舌尖泛起苦涩,心头一紧,就在他微微转身的瞬间,厨房的门被推开,几名特务像饿狼一样扑出,手中刀锋闪着寒光。 茶桌被他猛力掀翻,杯碟碎裂,茶水洒在地上,他抬起右臂去格挡第一把刀,另一只手反扣住一名刺客的手腕,狠劲一咬,血腥味立刻涌入口中。 中毒的反应很快袭来,四肢像灌了铅,力气渐渐流失,又有几刀从侧面刺入,他的身子被撞得向后仰倒,胸前的衣料被鲜血浸透。 特务原打算在行凶后毁尸,将尸体抛入江中,警卫发现他迟迟未归,立刻报告苏军,街道很快被封锁,行凶者只能丢下计划,慌乱中逃离,屋里留下了翻倒的茶桌、溅满血迹的地面和一地碎片。 当天下午,城里便传开流言,说李兆麟与一名女子有私情,被人报复杀害,小报用夸张的标题刊登所谓“桃色新闻”,特务收买的闲人又在墙上张贴传单,这样的谣言直指他的名誉,企图掩盖刺杀的真实动机。 哈尔滨的公安机关和苏军同时介入调查,现场的茶杯碎片经检验含有氰化物,毒源指向与军统有联系的医务界人员。 茶炊的制作者、行凶用刀的来源,都一步步牵出幕后人,经过半个多月的追捕,大部分参与者被擒,高庆三、阎钟章等在公审中被判处死刑,余秀豪与孙格龄逃往海外。 三月末,松花江畔的寒风仍刺骨,送葬的人群却绵延数里,老人、学生、工人、商贩,手里举着花圈,眼中噙着泪水。 队伍缓缓走向兆麟公园,那里成了他长眠之地,有人唱起歌,歌声在江面回荡,说的是将军一生的勇敢和牺牲。 李兆麟的血洒在哈尔滨的土地上,这座城市的记忆里留下了那一刻的痛,他从二十岁出头举枪上山,到抗战胜利后的巅峰,始终未曾退过一步。 他的离去没有吓退战友,反而让更多人明白这场斗争的代价与意义,那一杯茶里的苦味,像一道刻痕,刻在了那个时代的心口。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:哈尔滨新闻网——哈尔滨的红色记忆,一腔热血洒沃土的抗联英雄李兆麟