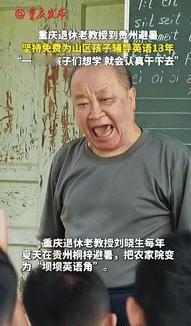

[中国赞]“这退休教授火了!”重庆,一位退休教授去贵州避暑,意外看到山区孩子英语教学水平低,他大手一挥,竟然直接将自己的农家院,改成了“坝坝英语角”,每年都来这,免费给孩子们辅导英语,这一干就是整整13年,面对采访,老教授说:只要孩子们想学,我就会一直干下去。网友:燃烧自己,照亮别人! (信源:光明网——“退休教授免费给山里孩子上课”:点亮农村学生希望之灯) 去年教师节,贵州遵义桐梓县一个普通小院里,一群师范大学的学生为一位白发老人上演了一出特别的《梁祝》,全程说的都是流利英语。掌声中,76岁的刘晓生教授笑着笑着,眼眶就湿了。 这个简陋的院子,也正是他坚守了十多年的“坝坝英语”课堂。从这儿走出去的孩子,有的考上了县城重点中学,有的成了村里头一个大学生。他们的行囊里,似乎都装着这片山野里槐花的清香。 故事从2011年夏天说起。重庆来的军校退休英语教授刘晓生和往年一样到桐梓避暑。他发现周围孩子学英语费劲,发音、语法差且缺乏自信。 真正刺痛他的是,他路过附近山区,看到一所小学窗户糊着塑料布,孩子们捧着快散架的课本,在缝补过的纸上艰难书写。这让他的责任感油然而生,当下决定把租的农家小院改成免费英语角。 就这样,一个特别的教室诞生了,老槐树为顶,砖头垫桌,中间立块黑板当讲台。而他在这间简陋的教室里一教就是十三年,而且分文不收。 他认为教育不是生意,是心与心的交流。他说从孩子们纯真眼神里看到希望、找到价值。比起退休后喝茶的安逸,听孩子们用标准英语问候的舒坦,是物质享受换不来的。 要让山里孩子爱上英语,靠灌输不行。刘教授有自己的法子:将城里补习班头疼的语法点编进单词接龙游戏和生活场景;把英语对话配上当地孩子熟悉的苗族飞歌调子。这不仅方法巧,更体现对孩子的尊重与贴近。 他备课本记着每个学生特点,他根据每个学生的特点去教导,改变他们。有人劝他开直播扩大影响,他拒绝,称教育不是表演,要看着孩子眼睛才知是否真懂。这种慢功夫无法被技术替代,正是“坝坝英语”动人之处。 刘教授的这份坚持,如同一颗石子投进平静的湖面,激起了一圈圈温暖的涟漪。而他的小课堂也慢慢的从几个人变成了坐满这个院子。而孩子们也用自己最淳朴的方式去回报这个教他们学习的老爷爷。 而后来也有很多年轻的老师,来到这里去感受这种教课方式。后来,县里给英语角送来一块新的电子黑板,可孩子们好像还是更喜欢围着刘教授,看他在那块旧石板上用粉笔写写画画。他们说,粉笔灰落在爷爷肩头的样子,像极了清晨的山雾沾湿了茶花。 十三年,足够让一棵树苗长成大树,也足以改变一个孩子的命运轨迹。“坝坝英语”最重要的成果,或许不是教会了孩子们多少单词语法,而是在他们心里种下了自信,给了他们一副能与世界沟通的翅膀。 这份底气,会伴随他们飞出大山,走向更远的地方。在国家大力推进城乡教育均衡的背景下,刘晓生一个人的行动虽小,意义却不一般。他就像一束光,照亮了基层教育的一个角落,为怎么弥补资源短板,提供了一个生动而宝贵的例子。 如今,他依然每天清晨拄着竹杖,踱步到院子里,把褪色的字母卡片一张张挂上树枝。风吹过,卡片沙沙作响,仿佛在讲述过去的故事。 这位老人用最朴素的行动,诠释了一位教育者最纯粹的样子。正如他自己所说:“只要身体还行,我就会一直教下去。”这是他对自己人生的承诺,也是他送给这片土地最好的礼物。 只是,在这个凡事讲求效率、恨不得马上看到回报的时代,刘晓生这十三年如一日的“慢”,究竟在告诉我们什么?这种润物无声的坚持,对于一路狂奔的我们,又意味着什么呢?