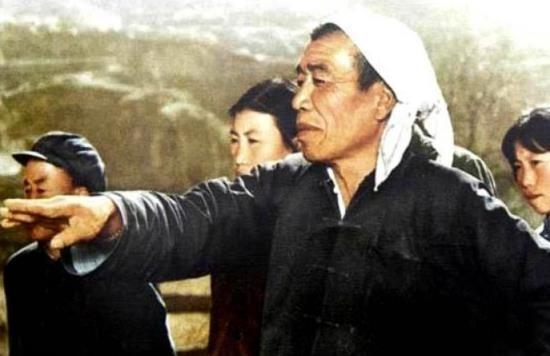

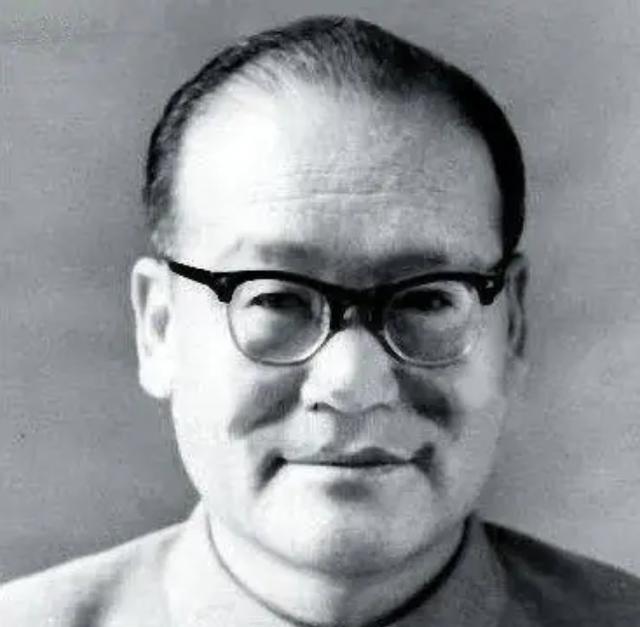

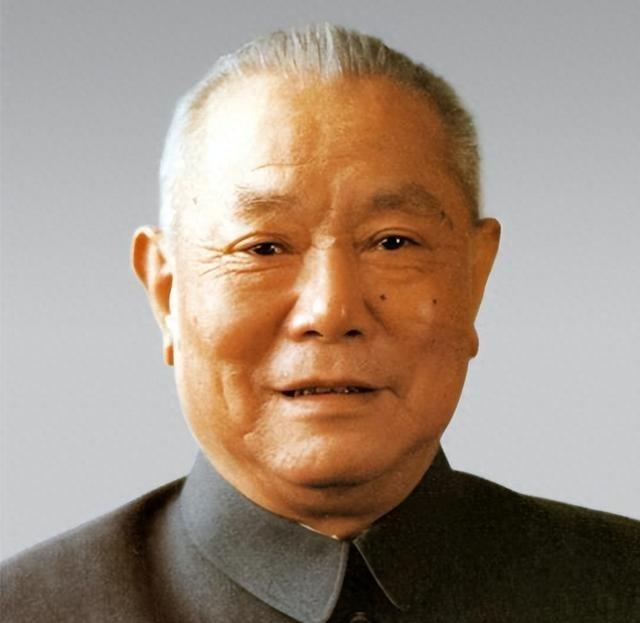

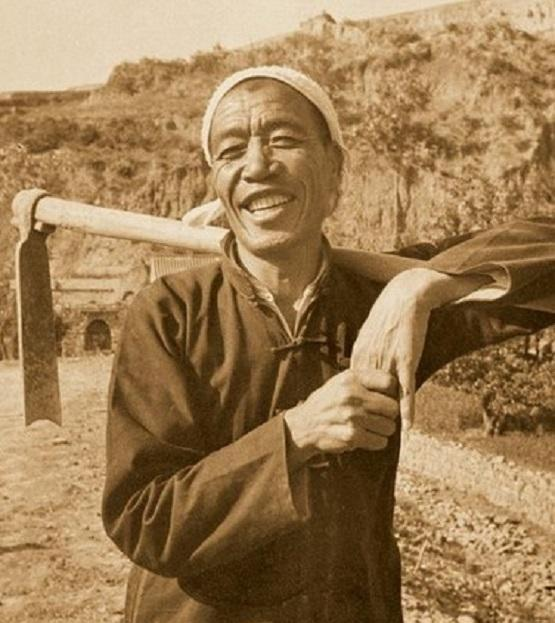

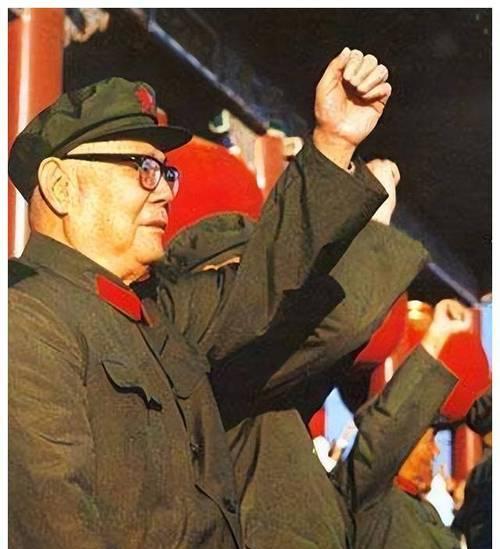

农民陈永贵当上副总理之后,坚持不要女服务员,说:年轻的不方便,年老的不合适,只好作罢。 从太行山深处的村支书到国务院副总理,陈永贵的人生堪称传奇。但让人意想不到的是,这位头扎白毛巾的农民副总理却因为拒绝女服务员而让组织部门头疼不已。面对年轻姑娘,他说不方便;换成中年妇女,他又觉得不合适。这个看似简单的生活细节,背后究竟隐藏着怎样的故事? 陈永贵1914年出生于山西昔阳县的一个贫农家庭,六岁时父亲自杀,成为孤儿后靠给人放牛放羊为生。1948年加入中国共产党,新中国成立后担任大寨村党支部书记。在他的带领下,大寨村通过修造梯田、兴修水利,彻底改变了贫穷落后的面貌。 1963年,大寨遭遇严重自然灾害,陈永贵提出”三不要三不少”的口号,不要国家救济粮、救济款、救济物资,向国家卖粮不少、社员口粮不少、集体库存不少。这种自力更生的精神让大寨名声大噪,1973年陈永贵被选为中共中央政治局委员,1975年1月当选为国务院副总理。 从村支书到副总理,陈永贵面临的不仅是工作上的巨大转变,更是生活方式的彻底改变。1974年10月29日,他从京西宾馆搬进钓鱼台3号楼。这个曾经在田间地头摸爬滚打的农民,突然要适应豪华的居住环境和周到的服务安排。 组织上为陈永贵配备了完整的工作团队:警卫员、司机、秘书、厨师,还有一名生活服务员。对于前几个岗位,陈永贵勉强接受了,毕竟工作确实需要帮助。但对于生活服务员,他却坚决拒绝。 负责生活服务的是一位二十岁左右的年轻姑娘,主要负责整理房间、换洗衣物等日常起居。每当这位小姑娘来收拾房间时,陈永贵就显得局促不安。他觉得让一个年轻姑娘给自己整理床铺、洗衣服,传出去不好听,于是向组织提出:“年轻的不方便。” 党组织考虑到他的顾虑,决定换一个年纪大的服务员,可陈永贵还是拒绝了,他说:“岁数那么大还侍候我,多不合适”。无论组织如何劝说,他都不松口,坚持不要女服务员。最后,组织只好作罢,取消了为他配备生活服务员的安排。 这件事看似简单,实际上反映了陈永贵内心深处的矛盾。作为一个从农村走出来的干部,他始终保持着农民的朴素品格。在大寨时,所有事情都是自己动手,从来没有人伺候过他。突然要适应被人服务的生活,确实让他感到不自在。 从更深层次来看,这也体现了那个时代的特殊性。陈永贵作为工农兵干部的代表,他的一举一动都备受关注。他深知自己的身份和责任,不愿意因为生活上的细节问题而招致非议。这种谨慎和自律,既是他个人品格的体现,也是时代背景下的必然选择。 陈永贵在钓鱼台的生活并不舒适。他习惯了农村的简朴生活,面对豪华的环境和严格的礼节,总是感到束手束脚。夜里看到灯火通明,他会偷偷起床关灯;看到工作人员的周到服务,他会感到不安和愧疚。 1975年8月中旬,陈永贵搬出钓鱼台,住进了交道口一条胡同的小院。即使在新的住所,组织上仍然要给他配服务员,但他依然坚持拒绝。他说宁愿自己动手,也不要别人伺候。 这种坚持贯穿了陈永贵的整个政治生涯。他不领取副总理级别的工资,依然靠大寨村的工分生活。出门视察时,他从不参加接风宴,也不去名胜古迹游览。他说与其看风景吃美食,还不如看到丰收的田地和老百姓发自内心的笑容。 1980年9月,陈永贵被解除副总理职务,当了5年零8个月的副总理。离任后,他被安排到北京东郊农场担任顾问,继续发挥着自己的农业专长。1986年3月26日,陈永贵因癌症在北京逝世,享年71岁。 回顾陈永贵的一生,拒绝女服务员这个细节虽然看似微不足道,但却折射出了一个时代的缩影。它展现了一个农民干部在面对权力和地位时的清醒与自律,也反映了那个年代干部队伍的特殊构成和时代特色。 一个”年轻的不方便,年老的不合适”的拒绝,让我们看到了陈永贵身上那种朴素而真实的品格。在当今这个物欲横流的社会,这样的坚持是否还有现实意义?你觉得陈永贵的做法是过于拘谨,还是值得敬佩的品质?欢迎在评论区分享你的看法。