韩国反华游行几乎成为了家常便饭,这就很难让人理解,我们又不是侵略他们的日本,至于对我们如此抵触么?其实这里面有三重原因,让韩国人不得不反华。 看着手机里又刷到首尔街头的反华标语,老王放下豆浆直摇头:“这都第几回了?咱又没像当年日本那样欺负他们,咋就盯上咱了?” 这种困惑,最近在咱老百姓中间挺普遍,韩国隔三差五的反华游行,背后真不是一句“讨厌中国”就能说清的。 剥开洋葱皮,里面至少裹着三层让人意想不到的“料”,一层比一层复杂,也让下一次抗议啥时候来,变得相当难猜。 第一层“料”:美国“麦克风”的音量有点大,咱得承认,韩国很多老百姓每天接收的国际新闻“菜单”,很大程度上被“美国厨房”给定了调调。 这不是阴谋论,而是实实在在的信息环境,想想看,韩国主要的电视台、报纸,背后的资本和长期形成的新闻网络,和美国有着千丝万缕的联系。 美国媒体巨头在韩国的存在感和影响力,那可是根深蒂固。 重点来了:当美国出于自身战略需要,把中国描述成一个“规则破坏者”或“威胁”时,这种叙事会通过韩国熟悉的、信任的媒体渠道,像开了扩音器一样传播开来。 久而久之,一些韩国人对中国的看法,就容易带上这种预设的滤镜,美国一份智库报告渲染“中国对韩经济胁迫”,几乎同步就被韩国几家主流媒体大篇幅转载,标题一个比一个惊悚。 这种信息轰炸下,普通人的认知能不受到影响吗?华盛顿的声音,无形中给首尔街头的情绪添了把柴。 第二层“料”:发展路上的“酸柠檬”心理?说“嫉妒”可能有点刺耳,但韩国社会面对中国崛起时,那份复杂心态确实值得玩味。 曾几何时,韩国是“亚洲四小龙”之一,经济科技遥遥领先于我们,但风水轮流转,这些年中国的进步速度,尤其是像新能源汽车、5G通信、人工智能这些高科技领域,中国品牌不仅在国内站稳脚跟,更是在全球市场(包括韩国本土市场!)和韩国巨头们正面“掰手腕”了。 韩国引以为傲的现代起亚电动车,在中国市场销量持续承压,中国手机品牌在韩国的市场份额悄悄爬升,抢走了三星、LG不少年轻用户;甚至韩国人最骄傲的流行文化(K-Pop、韩剧),也感受到来自中国本土娱乐产业和平台日益激烈的竞争压力。 这种昔日“徒弟”全方位赶超甚至在某些领域反超“师父”的局面,让一部分韩国人心里难免打翻五味瓶,产生强烈的失落感和竞争焦虑。 这种经济科技领域的“被追赶感”甚至“被超越感”,很容易在特定事件刺激下,转化为对中国的负面情绪,成为游行队伍里愤怒的燃料。 它不是简单的“嫉妒”,更像是一种面对格局巨变时的身份焦虑和不安。 第三层“料:“谁动了我的泡菜?”,文化归属感的敏感神经,这几年,中韩之间时不时冒出来的“文化之争”,比如泡菜起源、汉服韩服样式、某些传统节日习俗等,总能迅速点燃两国网民的“战火”,热度极高。 在韩国国内,这些争论被一些声音有意无意地包装成了“中国在抢夺韩国文化根基”、“文化掠夺”。这可就戳到韩国人最敏感的民族自豪感这根神经了! 韩国近代历史坎坷,对自身独特文化身份的构建和珍视有着超乎寻常的执着,所以,当网络上出现一些中国网友,关于某些文化元素起源的讨论时,极易在韩国被放大、曲解,甚至被一些团体或媒体利用,塑造成“中国试图侵蚀韩国文化主权”的宏大叙事。 2025年上半年,一场关于某个古代服饰元素的热搜争论,就在韩国社交媒体上迅速发酵,直接关联到了“反文化侵略”的抗议口号上。 这种对文化符号归属的极端敏感和误读,成为了反华情绪中一个非常独特且极具“爆发性”的火药桶。一点火星,就能引爆一片。 所以,这事儿到底怎么破?韩国频繁的反华游行,就像一面多棱镜,折射出的远不止是对中国的“恨”。 它是美国主导的叙事长期渗透、韩国社会面对中国快速崛起的复杂心态(焦虑、失落感)、以及对自身文化身份极度敏感这三股力量交织、共振的结果。 这种复杂性决定了事件的“低可预测性”,可能是一部电视剧里的服装、一条关于产业的新闻、甚至是一个网络谣言,就能成为下一次游行的导火索,爆发得让人措手不及。 解铃还须系铃人,化解这份隔阂,需要双方都跳出被情绪和片面信息裹挟的怪圈,韩国方面需要更清醒地辨别信息的源头和意图,减少对单一外部叙事的依赖,同时以更开放自信的心态看待邻居的发展。 而我们,在展示自身文化丰富性的同时,也要注重沟通方式,减少不必要的误解。

解散男足

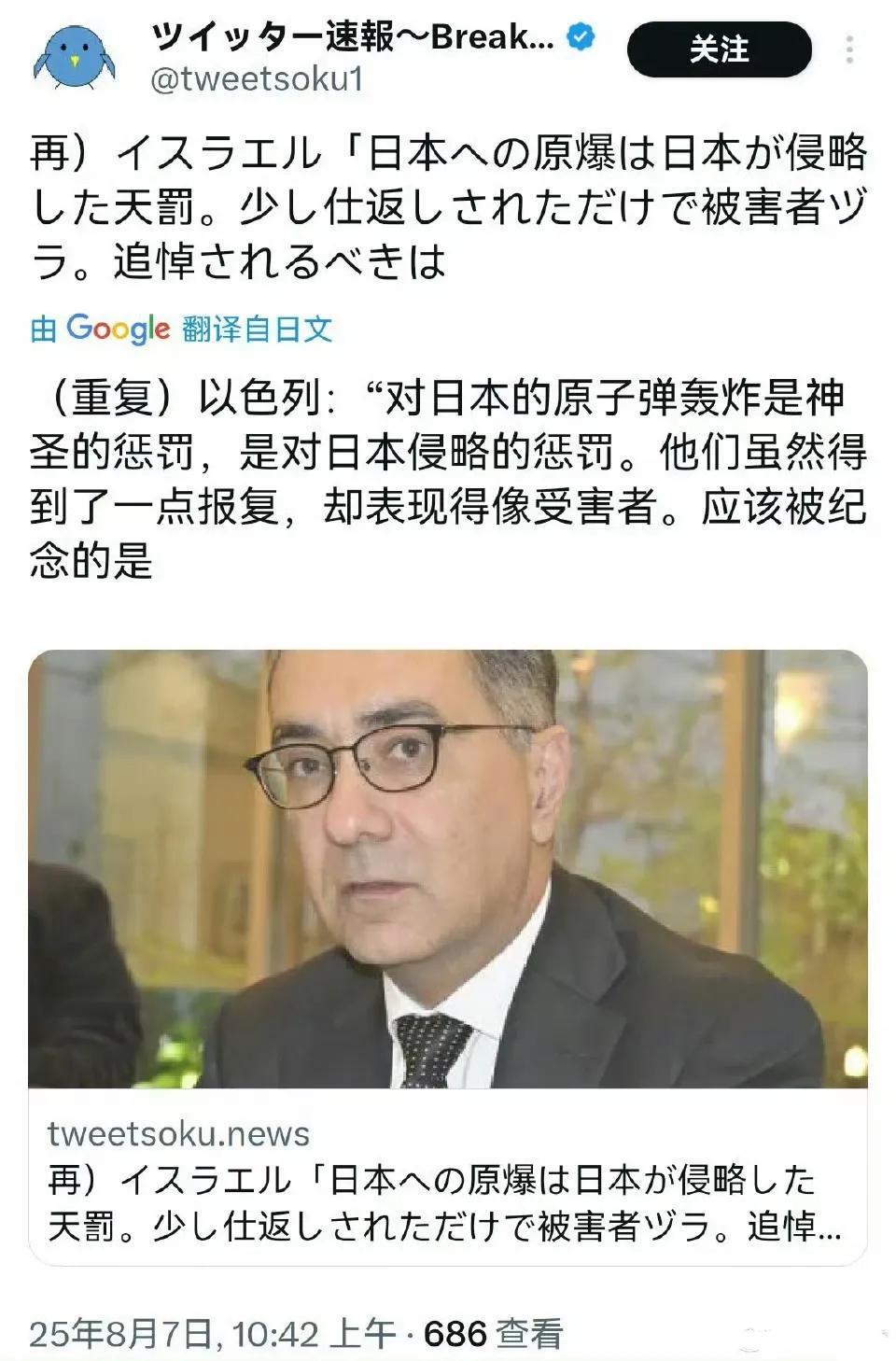

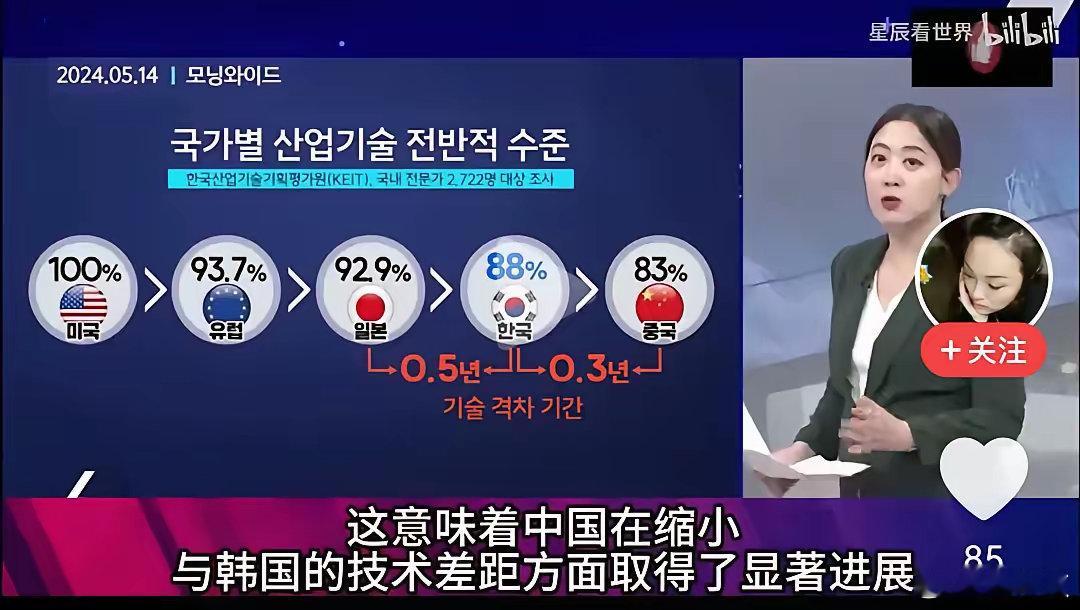

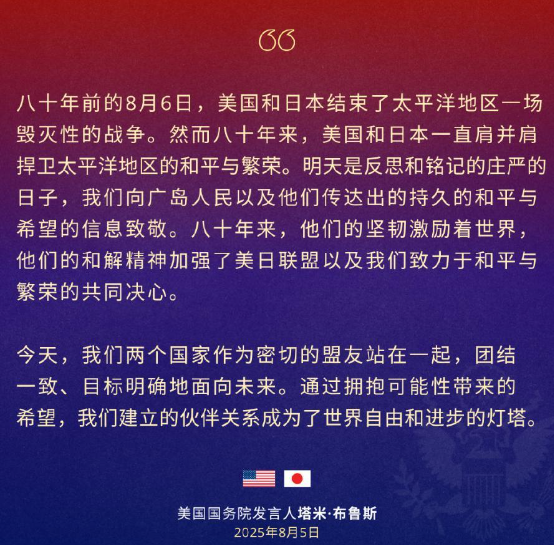

小棒子小西八小泡菜小偷小寒冥国