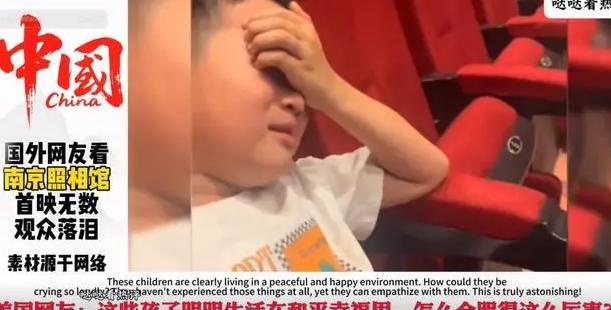

大伙为啥希望《南京照相馆》能进入影史前十?因为有些记忆必须用票房浇筑成纪念碑,成为对抗历史虚无主义的锚点,对集体记忆进行仪式性加冕。中国强大并非是一道选择题,而是生存题,当千万观众为同一部电影震颤时,它就成了民族记忆的实体化石。 目前,排名中国影史前五的电影分别是:《哪吒之魔童闹海》154.46亿、《长津湖》57.75亿、《战狼2》56.94亿、《你好,李焕英》54.13亿、《哪吒之魔童降世》50.35亿。 第六至第十分别是《流浪地球》46.87亿、《满江红》45.44亿、《唐人街探案3》45.23亿、《长津湖之水门桥》40.67亿、《流浪地球2》40.29亿。票房前十主要有这么几个特征: 一是历史记忆的仪式化重构。《长津湖》《长津湖之水门桥》将历史创伤转化为集体情感。通过“苦难-抗争”二元叙事,让观众在观影中完成对民族英雄的沉浸式祭奠,将历史转化为可感知的精神图腾,满足大伙对历史认同的情感需求。 二是文化基因的现代转译。《哪吒》系列通过解构传统神话,将“我命由我不由天”的反抗精神注入现代价值观,“生而为魔”却逆天而行,让古老的东方神话IP成为文化自信的载体。 三是工业美学与技术赋能。《流浪地球》系列以科幻突破技术天花板,它的视觉奇观不仅是中国工业化象征,更是向世界传递“集体主义拯救人类文明”的中国方案。 截止8月8日中午,《南京照相馆》票房约19.32亿,猫眼票房预测33.18亿。今天,另一部历史战争题材电影《东极岛》正式上映,讲的是二战时期,一群中国渔民舍身救援落难英国战俘的故事。 相比《南京照相馆》在日本引发争议,并遭到部分日本右翼势力的抵制和恶意诋毁。日本人对《东极岛》的反应倒是风平浪静,心平气和,既没有集美们的冲锋打拳,也没被日本“友邦”惊诧。 我们之前聊过,相比以往有些抗战电影给历史加滤镜,将集体兽行美化成个体挣扎,模糊侵略本质。《南京照相馆》则敢于直面历史的粗粝本色,一句“我们不是朋友”,就把之前所有以“善良”日本人视角重构侵略史的电影钉死在了耻辱柱上。 此外,《南京照相馆》还颠覆了《八佰》《金陵十三钗》等作品常见的将西方记者、传教士等塑造成“人性灯塔”或“道德仲裁者”的模式,祛魅西方“救世主”光环。 影片戳破了大伙对西方人道主义的浪漫想象,在绝对暴力面前,公约只是一纸空文,旁观者的眼泪改变不了屠杀场的血腥。它告诉我们:民族的伤口,终究要靠自己止血;历史的真相,必须由自己的眼睛见证。 影片放弃了宏大叙事和刻意煽情,选择通过普通人的眼睛和日常生活细节来展现和感受这场人类浩劫,而照相馆的意义就在于定格瞬间,记录属于平凡人的真实事迹。展现他们从“小人物”蜕变为“大英雄”的过程,完美践行了“人民史观”。 不过分渲染、不高强度刺激是《南京照相馆》的美学特征。照相馆老板老金颤抖着将显影液倒在日军罪证的底片上,屠杀画面在药水中渐渐浮现,既平淡又真实。恰似抗战记忆的当代隐喻:历史不会自动显现,需要有人去勾勒和传承。 它不像之前有些抗战类影片依赖血腥画面制造视觉冲击,更不刻意通过配乐和哀嚎来刺激观众泪腺,而是通过冷静、克制的镜头语言来呈现事实。 这种不回避,但不渲染的客观态度,赋予了影片极强的纪实感和穿透力,让暴行的残酷性在看似平静的叙述中自然显现,于无声处听惊雷。 极少有电影像《南京照相馆》这样,片尾字幕滚动时,观众如雕塑般静坐不语。“大好河山,寸土不让!”“我们永远不可能是朋友!”“鸡鸣寺的鸡不鸣,莫愁湖的愁更愁!”“快门按下只需一瞬,可有些影子,一辈子洗不干净。”……这种集体静默震耳欲聋,恰似整个民族向历史行注目礼。 死亡不是终点,遗忘才是。随着最后一位南京大屠杀幸存者消失在历史长河中,胶片将成为抵抗时间侵蚀的堡垒。《南京照相馆》最终或许难以闯入影史票房前十,但它已证明:高票房抗战电影不是商业与历史的妥协,而是民族记忆的战略支点。 当它的票房数字定格时,那不仅是商业成绩单,更是测量民族记忆体温的刻度线,时刻提醒我们:真正的强大,并非逃避苦难,而是始于对苦难的庄严凝视!