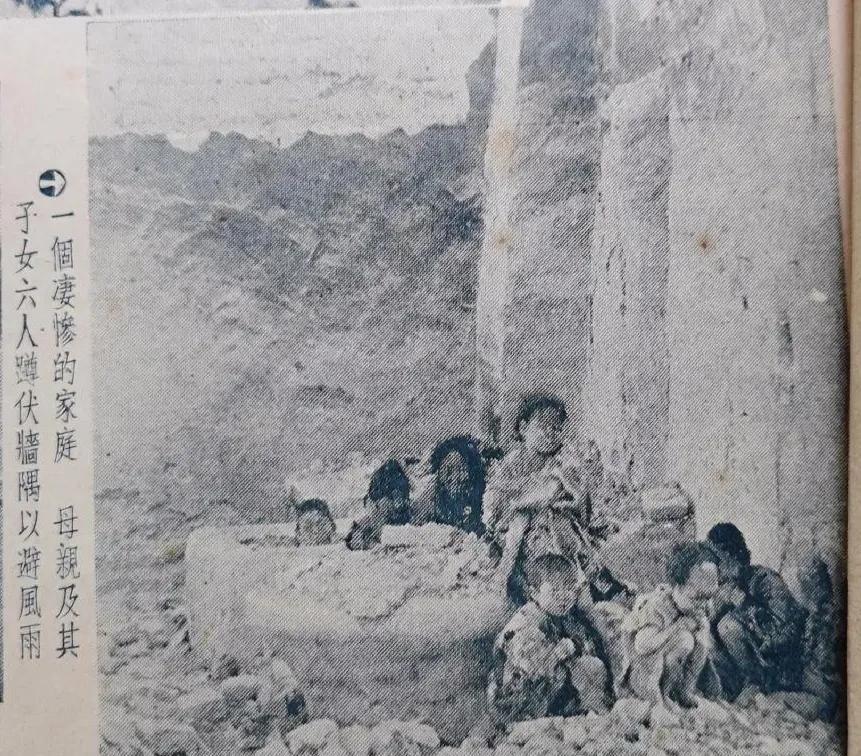

民国十八年:甘肃大饥荒——绝望与挣扎的岁月 民国十八年(1929年),甘肃大地被一场深重的灾难裹挟。这场旷日持久的饥荒,从来不是天灾独力酿成的悲剧,更是人祸交织下的泣血伤痕,成为陇原近代史上一道永远灼痛记忆的烙印。 饥荒的阴影早在民国十四年(1925年)便已悄然降临,皋兰、金县、会宁等17县率先遭遇颗粒无收的绝境。可苦难并未就此止步。民国十七年(1928年),旱魃再度肆虐,赤地千里的景象在陇原蔓延——春夏连月无雨,黄河水位骤降如浅滩,庄浪河彻底断流,那些世代依赖河水滋养的农田,一夜之间成了龟裂的焦土。兰州河口张家台,上千亩谷苗刚过脚踝便蜷成枯黄的细缕;即便是侥幸浇过首轮水的川地,收成也不足往年二成。粮价随之疯涨如脱缰野马,河口一斗麦子飙至五六两白银,一块银元仅能换得三斤面粉;定西等地更甚,一斗麦竟要十八块银元!民生成本陡增数倍,寻常百姓的日子,早已被压得喘不过气。 灾情一日重过一日,饥荒从乡村步步紧逼,最终吞噬了城市。至1928年六七月间,河口街上两百余户人家,已有近七成断了粮。野菜挖尽了,榆树皮剥光了,连带着泥沙的麸糠,都成了维系生命的最后指望。灾民如失了魂的潮水涌入城镇,瘟疫也悄然附骨而来,在饥馑之上再添一层催命符。腹中空空如也,身子骨早已被熬得透亮,再染上时疫,倒下的人便再也没能起来。主政甘肃的刘郁芬对此视若无睹,非但不组织赈济,反而变本加厉横征暴敛,让本就疮痍满目的生民,更添一层彻骨寒霜。 涌入城中的灾民个个形销骨立,走在路上摇摇晃晃,一阵风过便能吹倒一片。倒在街巷里的人,往往过一夜就没了气息。兰州街头,饿殍日渐堆积,官府竟派大车将尸骸一车车拉到黄河边,随意抛入浊流,任其被河水裹挟着漂向远方。往日喧闹的街衢变得死寂,店铺早早关了门,整座城都被绝望与死亡的气息腌透了。 乡村的惨状更是不忍卒睹。陇西大地春夏无雨,夏苗全成了枯草,秋播的种子连下地的墒情都没有,放眼望去尽是赤地。七月廿四日一场雷雨夹带冰雹袭来,南河骤然暴涨,东关瞬间成了泽国,洪水卷走了庄稼,冲垮了房屋,百姓眼睁睁看着家园成了废墟。祸不单行,土匪也趁火打劫。七月廿日,一股匪徒在陇西东铺烧杀抢掠;次日又沿渭河翻北山,一路劫掠至通安驿,本就苦难的百姓,更是雪上加霜。 绝境之中,人性的光明与幽暗撕扯着上演。官方赈济拖沓迟缓,贪腐成风。直到1929年3月1日,刘郁芬才慢悠悠向南京电告灾情;五月五日,内政部长薛笃弼视察后报出二百四十万灾民的数字,可1932年的统计显示,甘肃近三百万生灵已化作尘土——其中一百四十余万死于饥饿,六十万殁于瘟疫,三十万倒在兵匪刀下。国民党行政院拨下的八十余万元赈灾款,大多成了经手官绅的囊中之物。与之相对,民间的自救之火从未熄灭:河口商人张鼎国挺身而出,从西宁赊来粮食运回,支起大锅“放饭”,救下无数性命;永登商人徐杰三放下生意,组织驼队从青海运粮,将炒熟的青稞面按人按量分发。还有更多不知名的普通人,在黑暗里点燃了微光。 民国十八年的甘肃大饥荒,是一段浸满血泪的记忆,容不得半点尘封。它时刻警醒着后人:要敬畏每一粒粮食,要珍视每一个生命。而当灾难降临,人性深处的善良与互助,终究是黑暗中不灭的光。 #中国古代饥荒# #甘肃干旱求雨#