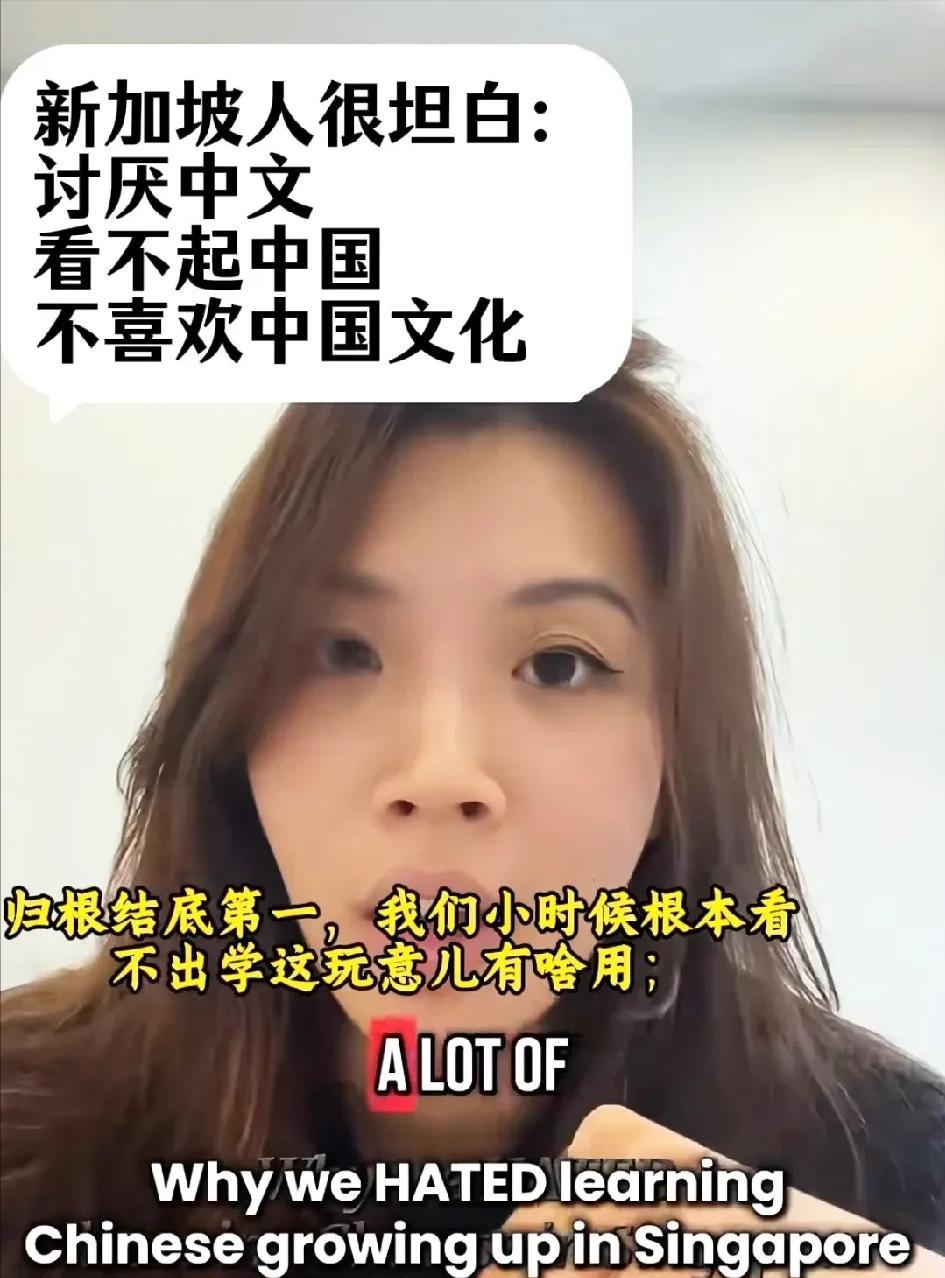

有人问一位新加坡女子:“为何新加坡年轻人讨厌中文呢?” 没想到,她回答得很直白,毫无委婉之处。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 最近有个新加坡女子,在社交媒体上的发言火了。 有人问她为啥新加坡年轻人讨厌中文,这姐们直接来了句大实话:“你试试每天被逼着学一门用不上的语言,考试还得算分,能不烦吗?” 她这话在当地论坛炸开了锅,有网友跟着吐槽:“学了十几年华文,出了校门就全还给老师了”,还有人说:“华文成绩一直很烂,老师老说我不用功,但我真的尽力了”。 这事背后折射出的,是新加坡语言政策,几十年来的风雨动荡。 虽然新加坡是个华人占74.3%的国家,但走在大街上你会发现,年轻人张口闭口都是英语。 2025年的数据显示,超过70%的华人家庭日常交流用英语,能流利说华语的孩子只剩15%。 这就奇怪了,一个华人占大多数的国家,为啥中文反而成了“外语”? 这得从新加坡的地理位置说起,这个扼守马六甲海峡的弹丸之地,天生就是个“世界十字路口”。 历史上,英国人带来了英语,福建、广东移民带来了方言,马来人、印度人又带来各自的语言。 独立后,政府干脆把英语定为行政语言,因为这玩意能让不同族群都听得懂,还能对接国际市场。 结果英语成了学校教学、职场晋升的“硬通货”,中文慢慢退化成了一门“考试科目”。 上世纪80年代可不一样,那时候李光耀发起“讲华语运动”,满大街都是“国家要进步,大家说华语”的标语,电视台禁播方言节目,港剧都得配成普通话才能播。 当时新加坡政府之所以这么拼,一方面是想统一华人内部的方言,另一方面也是盯上了中国市场。 李光耀看得明白:“中国和印度会是未来亚洲的发动机。” 到了2019年“讲华语运动”40周年时,李显龙总理却无奈地说:“我们的双语优势正在减弱。” 虽然政策推行了四十年,华人家庭说中文的比例,反而从50%跌到了30%。 问题还是出在教育。 新加坡的华裔孩子从小学开始,每周得花好几个小时学拼音、背古诗,中学还得考“O水准”华文,成绩直接影响升学。 可教材里净是古代中国的故事,跟本地生活八竿子打不着。 更要命的是,学校里除了华文课,其他科目全用英语教,同学之间也用英语聊天,中文成了“孤岛语言”。 有家长抱怨:“华文本就比英文难学,学校还教得死板,孩子越学越抵触。” 有些家庭为了让孩子专心学英文,甚至连家里的工人,都得用英语跟孩子交流。 而且在新加坡,金融、航运这些高薪行业全得靠英语吃饭。 2025年的汇率显示,1新元能换5.58元人民币,可你去招聘会看看,跨国公司的高管职位几乎全要求英语流利。 有研究机构做过调查,掌握双语的新加坡人,起薪比只会英语的高12%,但这“双语”指的是英语加马来语或泰米尔语,中文的溢价并不明显。 这就导致年轻人心里有杆秤:学英文能赚钱,学中文能加分,但性价比不高。 可最近几年风向变了,2025年7月,晋江和新加坡搞了个青少年文化交流活动,在南洋理工大学设立了闽南语海外传习点。 同一时间,萧山教育网组织的国际研学团,在新加坡德明政府中学体验“戏剧英语课”,却发现当地学生对华文兴趣越来越浓。 这背后有两个推手:一是中国经济崛起,2024年新加坡对华贸易额突破1200亿美元,越来越多企业要求员工会中文。 二是新加坡政府急了,2025年教育部推出新政策,小学母语课每天增加到1.5小时,中学取消高级华文的成绩门槛,还把抖音短视频搬进课堂,让学生用中文拍vlog。 更有意思的是,非华裔孩子也开始学中文。 2025年数据显示,每届学生中近5%的非华裔选修华文,印度、缅甸家庭的家长直言:“中国市场太大,不会中文就像少了条腿走路。” 有个全职华文老师带的12个学生里,8个都是非华裔,他们甚至羡慕新移民孩子,能在家说中文。 这种变化倒逼新加坡政府调整策略,比如2025年启动的“动态双语认证”,把中文在商业谈判、学术写作中的应用能力纳入考核,成绩占GPA的20%。 新加坡年轻人对中文的态度变化,说白了就是“经济和文化交织影响”的结果。 上世纪80年代靠行政命令推中文,忽视了市场需求;如今中国崛起带来实实在在的利益,才让中文重新有了吸引力。 不过这里面也有矛盾:政府既想保留英语的国际竞争力,又想抓住中国的发展红利,这种“脚踏两条船”的策略能走多远? 2025年8月,新加坡教育部又出新招,允许中学华文课用抖音短视频教学,试图用年轻人喜欢的方式抢救文化断层。 这招灵不灵,咱还得看之后的效果,但有一点是肯定的:语言从来不是单纯的文化问题,背后永远是利益的博弈。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!

ZJW

如果可能,他们会把那张人皮给换了。

一点零七

无限忠于美国的坡庄,也就是为了从中国赚钱而学学中文,骨子里改不了黄皮白心,亲欧亲美。

中發白

随着世界的东升西落这帮香蕉人又得捡起它们以前看不上的东西来跟我们做生意[静静吃瓜][静静吃瓜]