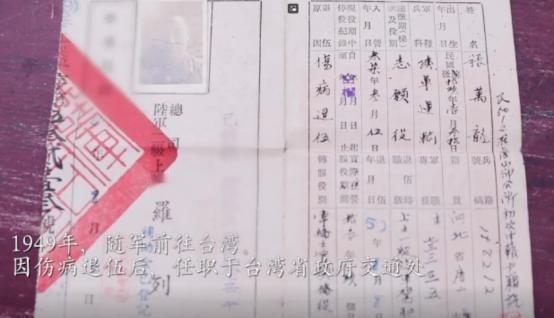

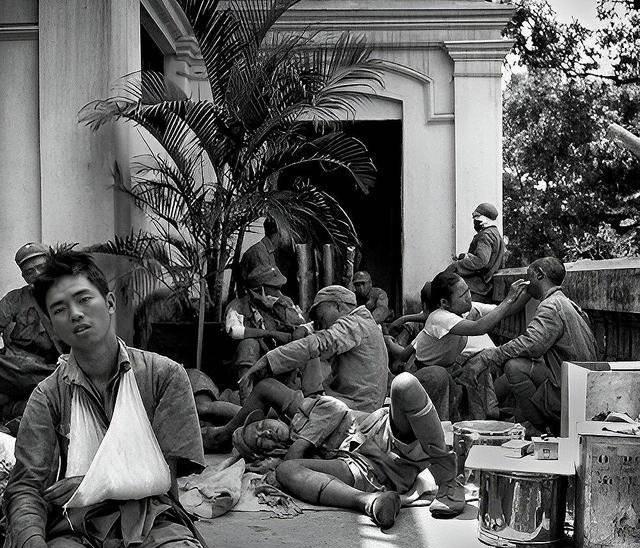

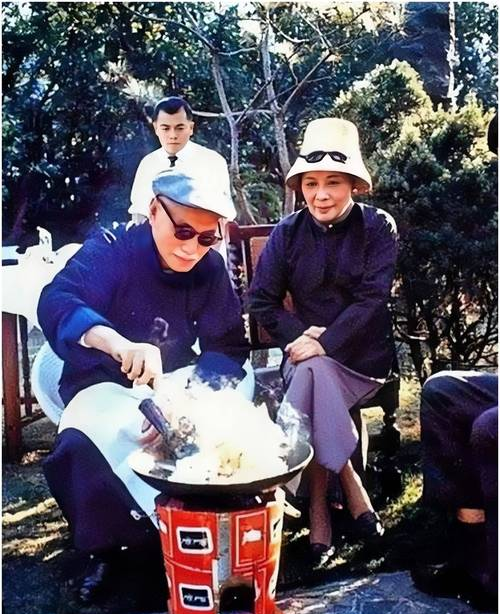

1943年,河北省唐山市滦南县西泽坨村,张建邦父亲为了吃饱肚子,竟然稀里糊涂的参加了国军,而他这一走便是一生,他的家人再也没有见过他。 一个20岁的农家青年,面对饥荒只想吃饱肚子,却稀里糊涂踏上了从军路。这一走就是76年,直到96岁才重回故土。一个普通农民的选择,背后隐藏着怎样的时代悲剧?当年的一个决定,为何会改变整个家族的命运轨迹? 张建邦的父亲生于1923年,河北省唐山市滦南县西泽坨村人。这个普通的农家子弟,从来没有想过自己的人生会如此跌宕起伏。1943年那年大旱,整个华北地区都遭受了严重的自然灾害。1942-1943年河南大饥荒发生在中华民国河南省的重大饥荒,这次饥荒发生在整个黄河中下游地区,除河南省,河北、北平、山西、山东、陕西、湖北北部、安徽北部都受到了影响。 当时的西泽坨村和整个华北农村一样,正承受着双重打击。一方面是严重的自然灾害,田里的庄稼几乎颗粒无收;另一方面是日军频繁的扫荡,老百姓的正常生活被严重干扰。1940年后,随着抗日斗争形势的发展和日伪军对华北政策的变化,滦县境内军事斗争日益尖锐,大小惨案连续不断。 张建邦父亲家里的情况越来越糟糕。作为家中唯一的劳动力,20岁的他眼看着父母日渐消瘦,家里的粮食所剩无几。村里已经有人家饿死了人,这让他深感恐慌。就在这个时候,国军的征兵队来到了村里。 抗战时期,因征兵问题,国民政府在多地引发严重民怨,大失人心。但对于饥肠辘辘的农民来说,征兵队许诺的”天天有饭吃,还有军饷发给家里”听起来就像天籁之音。张建邦父亲没有过多思考就报了名,他单纯地认为这样既能保证自己不饿死,又能给家里带来收入。 这个决定改变了他的一生。参军后的几年里,他跟着部队四处转战,既与日军作战,也参与了国共之间的军事冲突。战争的残酷远超这个农村青年的想象,身边的战友不断减少,他自己也多次受伤。但军队确实能保证基本的吃饭问题,这让他坚持了下来。 1949年,随着解放战争的结束,张建邦父亲跟着败退的国军来到了台湾。1949年,国民党政府带着百万军民迁往台湾,其中包括大约60万军人。这些人中的大多数,都像张建邦父亲一样,原本只是想解决温饱问题的普通农民。 在台湾的生活比想象中艰难。这些老兵退伍后在台湾开路造桥垦荒,却因为文化不高、口音南腔北调而难以融入社会。张建邦父亲被安排从事重体力劳动,生活条件艰苦。更痛苦的是与家乡的完全隔绝,他给家里写的信件都石沉大海,不知道远在河北的父母是否还健在。 直到43岁,他才通过工友介绍结婚成家。妻子是个带着孩子的寡妇,虽然不是头婚,但两人相处融洽。后来又陆续生了几个孩子,总算有了家的温暖。但对故乡的思念从未停止过。 1987年台湾开放老兵探亲,给了这些老兵回乡的希望。但张建邦父亲的妻子坚决反对,担心他一去不返。面对家庭的阻力,他选择了妥协,错过了这次机会。这个决定让他后悔了很多年。 随着年龄的增长,张建邦父亲的身体状况越来越差。80多岁时患上了老年痴呆症,但对故乡的记忆却异常清晰。他经常跟孙子讲述河北老家的故事,讲村口的大槐树,讲家里的几亩薄田。 看到父亲的状况,张建邦知道时间不多了。他通过各种渠道寻找回乡的路径,经过多方努力,终于与大陆的志愿者取得了联系。2019年,通过照片比对确认身份后,96岁的老人终于踏上了回乡路。 当飞机降落在北京首都机场时,这位离家76年的老人激动得泪流满面。随后他们驱车前往河北唐山,当汽车驶入滦南县境内时,老人颤抖着说:“到家了,到家了。” 在西泽坨村,老人见到了当年的玩伴,两个白发苍苍的老人抱头痛哭。在爷爷奶奶的坟前,他跪地祭拜,告诉他们:“爹,娘,儿子回来了。”76年的分离,在这一刻得到了圆满。 这个故事反映了那个时代无数普通人的命运。一个为了吃饱肚子而参军的年轻农民,最终用了大半辈子寻找回家的路。战争对普通家庭造成的创伤是深刻而持久的,即使最终团圆,那些逝去的岁月也永远无法挽回。 从20岁的饥饿青年到96岁的归乡老人,76年的分离背后是时代的无奈与家庭的眼泪。这样的故事在那个年代并不少见,你身边是否也有类似的家族记忆?和平年代的我们,又该如何珍惜来之不易的团聚时光?