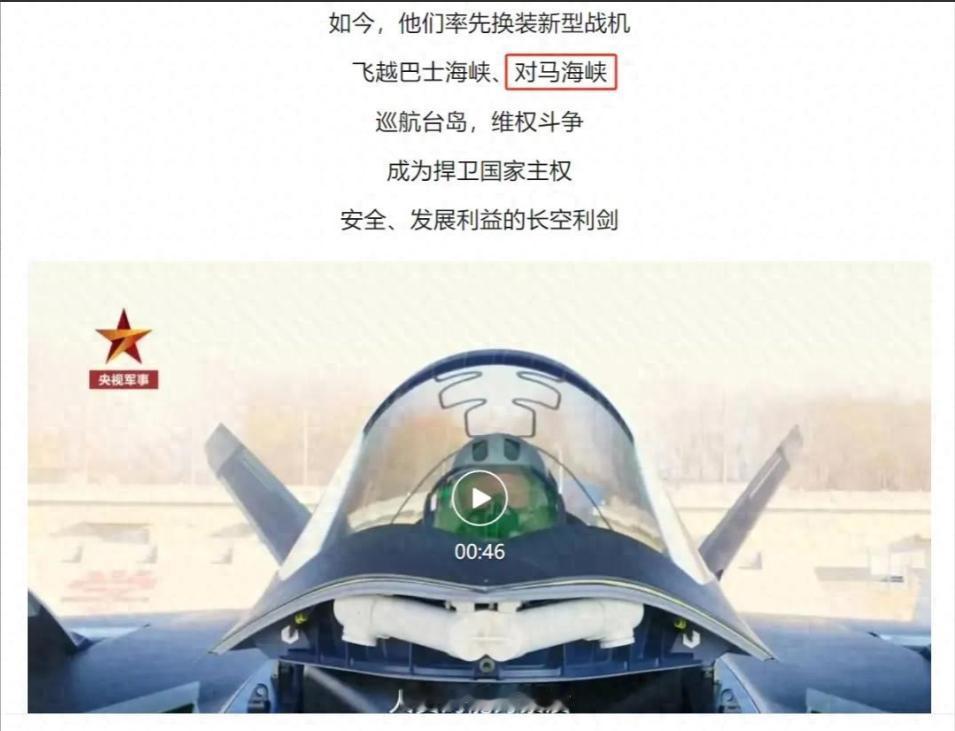

美日韩三国全都沉默!对于这条新消息,他们连半个字都没有评价![凝视] 央视军事频道近日披露,中国空军“王海大队”歼—20隐身战机编队完成对马海峡飞越任务,这条宽度仅41.6公里的战略水道,连接日本海与东海,被美日韩127部雷达、38个防空阵地严密监控,却全程未触发警报。 日本防卫省仅以“未侵犯领空”轻描淡写回应,与以往高调发布中国军机动态形成鲜明对比。 对马海峡的军事敏感性不言而喻,历史上,这里曾是元军东征日本的跳板,1905年日俄海战的战场,二战后更成为美军第七舰队的常态化巡逻区域。 如今,海峡两侧密布佐世保美军基地、韩国镇海海军基地,以及AN/TPY—2反导雷达、F—35战斗机组成的立体防御网,号称“连海鸥都能锁定”。 歼—20此次穿越的特殊意义在于,它选择的是全球防空密度最高的区域之一进行实战检验。 技术细节透露关键突破,根据飞行轨迹分析,歼—20采用40米以下超低空掠海飞行,利用地球曲率和海面杂波规避雷达探测。 日本部署在九州岛的J/FPS—7反隐身雷达,理论探测距离应达400公里,但面对歼—20的超材料涂层,有效探测距离被压缩至18公里以内。 而歼—20始终保持23公里外的飞行路径,恰好处于其探测盲区。更值得注意的是,12部AN/TPY—2雷达中仅3部事后通过数据回溯发现异常信号,但已无法重建完整轨迹。 隐身性能的实战验证引发连锁反应,事件发生后72小时内,美军紧急从关岛调派RC—135S侦察机赴九州侦察,韩国加速推进自研KF—21隐身战机项目,日本防卫省则申请37亿美元预算升级雷达系统。 这些应急举措侧面印证了现有防空体系存在的技术短板——美日韩联合部署的“萨德”系统、爱国者导弹等传统反导装备,面对第五代隐身战机时存在20°仰角探测盲区。 战略层面的影响更为深远,歼—20此次行动完成了1300公里航程的往返飞行,且未进行空中加油,展示了覆盖东海、黄海、日本海的全域作战能力。 若战时,这样的隐身编队可在1小时内摧毁佐世保海军基地与釜山防空指挥中心,为后续部队打开通道。更关键的是,继巴士海峡、宫古海峡之后,对马海峡的穿透标志着所谓“第一岛链”已名存实亡。 国际舆论场呈现出有趣分化,韩国《中央日报》以《“看不见的歼—20”突破日韩雷达网络》为题,直言不讳承认技术差距;日本网民则将歼—20与二战时美军低估的“零式”战机类比,警示历史教训重演。 部分韩国网民甚至质疑美韩情报共享机制:“是美国故意不告知,还是他们也没发现?”这种盟友间的信任裂痕,可能比技术代差更具破坏性。 从装备发展角度看,歼—20的突破并非孤立,配合攻击—11无人机、彩虹—7无人轰炸机形成的“隐身狼群”战术,以及空警—500预警机、055驱逐舰构建的反隐身雷达网络,中国已形成攻防兼备的完整体系。 成都生产线以三天一架的速度量产歼—20,2025年列装总量突破400架,超过驻日韩美军F—35总数。这种规模与技术优势的双重碾压,正在改写西太平洋空权规则。 此次事件最耐人寻味的是战略博弈艺术,央视选择在建军节前夕披露消息,既展示实力又避免过度刺激;歼—20严格按国际法在对马海峡3海里领海线外飞行,不给对方外交炒作口实。 这种“做了不说,说了不夸”的克制姿态,反而强化了战略威慑的可信度。正如军事专家所言:“隐身战机的最高境界,是让对手怀疑自己的雷达是否还管用”。 站在区域安全演进的角度,这场静默穿越可能成为东北亚力量重构的里程碑。它迫使相关国家重新评估三个基本问题:美国延伸威慑的可信度还剩多少?现有防空体系能否应对新威胁?介入台海冲突的风险阈值是否需要调整? 当韩国网民开始讨论“美国爸爸也不无敌”,日本舆论场出现“拥核”呼声时,这场技术演示的心理冲击已远超军事范畴。 你们如何看待这次“静默穿越”背后的战略信号?如果未来隐身战机成为常态,各国又该如何重建区域安全互信?欢迎在评论区分享你的见解——毕竟,在技术代差固化的今天,思维的革新可能比武器的升级更为迫切。 信源: 央视军事

东方风云

歼20隐身性能超出日美反隐身雷达探测距离外???那超低空飞干嘛???