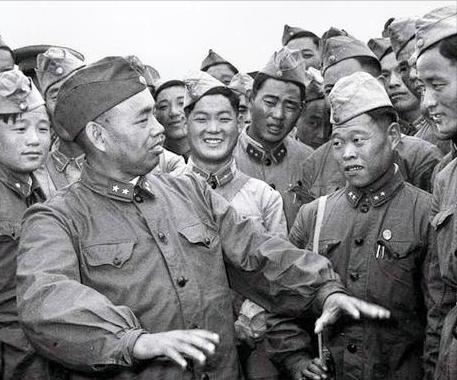

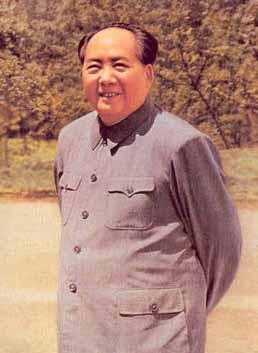

王师傅给许世友将军做了三十年的菜,据他回忆,许世友将军基本上是,做什么就吃什么。 一位厨师,三十年如一日为开国上将许世友做菜。王师傅最深的印象不是将军爱吃什么山珍海味,而是他那句朴实的话:“做什么就吃什么。”这背后究竟隐藏着一个怎样的将军本色? 在众多开国将军中,许世友算得上是个性最鲜明的一位。许世友将军1905年出生在河南新县,这里属于河南、湖北两省交界的大别山区。从小家里穷得叮当响,因父母养活不了他们兄妹7人,才在逃荒的路上把他送进了少林寺做杂役。这种苦出身,养成了他一辈子不挑食的习惯。 王师傅跟着许世友将军三十年,见证了这位传奇将军最真实的生活。许世友最让王师傅佩服的,不是他那些赫赫战功,而是吃饭这件小事上的朴实无华。“做什么就吃什么”,这六个字听起来简单,但能真正做到的人并不多,特别是对一个位高权重的开国上将来说。 许世友将军尤好酒,不可一日无酒。他那句名言至今还被人传颂:“冷酒伤肺,热酒伤肝,没酒伤心。戒饭可以,戒酒不行。”可就是这样一个对酒有特殊嗜好的人,在吃饭上却从不讲究。王师傅说,将军每天的早餐很简单:两个煎鸡蛋、一碟榨菜丝、一碟腌小黄瓜,再加一小碗白米粥。 有意思的是,那两个煎鸡蛋还有个特别的要求。许世友将军有着饮酒的爱好,有”酒神将军”之称,但他一生饮酒总是做到公、私分开的。医生说他胆固醇高,不能多吃蛋黄,建议他吃煎蛋白。许世友试了一次,直摇头说没蛋味。王师傅想了个办法:一个鸡蛋去蛋黄,一个带蛋黄,让将军自己选择。许世友很满意这个安排,从此每天都是这样吃。 午饭相对丰盛一些,但也都是家常菜。王师傅记得很清楚,一大碗米饭、一碟烩豆腐、一碟口蘑油菜心,这三样是雷打不动的。其他的菜会轮换,今天可能是炸排骨配宫爆鸡丁,明天就是红烧猪蹄配鱼丸子。野鸡,野鸭,野猪,野兔等都曾是许世友的盘中餐。 许世友爱打猎,这在军区里是出了名的。但王师傅发现,将军打来的猎物大多不是自己吃,而是分给别人或者招待客人。这种慷慨分享的性格,在吃饭这件事上体现得淋漓尽致。 有一个细节很能说明问题。许世友喝鱼汤,但从不吃鱼肉。王师傅每次炖鱼汤,都会把鱼肉挑出来另作处理。将军只要那一碗汤,清清爽爽,没有任何浪费。这种习惯一保持就是三十年,从没改变过。 晚年的许世友将军住在南京中山陵八号,他让人把院子里的草坪挖掉,变成了小麦、高梁、玉米、红薯的试验田和菜园子。那时候,王师傅做菜的食材很多都来自将军亲手种的菜园。许世友看着自己种的菜变成桌上的美食,总是特别有成就感。 冬天的时候,王师傅会专门准备狗肉给将军暖身。许世友年轻时在战场上受过风寒,一到冬天就特别怕冷。清炖狗肉、红烧狗肉,有时还切片炒蒜苗,将军每次都吃得很香。王师傅说,将军吃狗肉的时候总要配几杯酒,说这样才能真正驱寒。 晚餐就更简单了,一小碗米饭或面条,配三个小菜:炒肉丝、炒鸡丁,再来个素菜。份量不大,但营养搭配很合理。许世友从不剩菜,每次都吃得干干净净。这个习惯让王师傅很感动,一个这么高级的将军,居然一粒米都不浪费。 许世友一生官高权重,但他去世的时候,没有留下任何的私人财产,仅有一个樟木箱子,是他从南京调往广州时装衣服用的,后来又带回了南京。他没有任何的存款,只有一千多元的现金。这种清廉的作风,在他的饮食习惯上也能看出来。 王师傅说,将军对穿的、住的都不讲究,唯独在吃这方面相对用心一些。但这个用心不是说要山珍海味,而是要有营养搭配,要能下酒。许世友将军有着饮酒的爱好,有”酒神将军”之称,但他一生饮酒总是做到公、私分开的。在他的家规里,公就是公,私就是私。 许世友生前常说,酒能下饭,可以当菜吃。这句话听起来豪气,其实也体现了他对生活的朴实态度。一个人能把酒当菜,说明他对物质享受要求真的不高。 1958年,许世友将军带着已成为海军军官的年轻英俊的长子许光、儿媳杨定春回到家乡田铺乡许家洼村,来看望母亲。回到老家,他还亲自下厨给母亲做饭。一个开国上将,能亲自下厨做饭给母亲吃,这份孝心让人感动。 王师傅跟了许世友三十年,最深的感触就是:这个将军身上没有一点官架子。吃饭的时候,他经常跟王师傅聊天,问问菜是怎么做的,有什么营养。有时候王师傅做错了菜,许世友也从不发脾气,总是笑着说:“没关系,做什么咱就吃什么。” 1985年10月22日16时57分,在南京军区总医院逝世,享年80岁。许世友走的时候,王师傅哭得像个孩子。三十年的朝夕相处,他见证了一个传奇将军最平凡、最真实的一面。 “做什么就吃什么”,这六个字背后是一种生活态度,更是一种品格体现。在那个特殊的年代,这样的将军品格显得格外珍贵。你身边有没有这样朴实无华却让人敬佩的长辈?欢迎分享你的故事。