90岁齐白石看完新凤霞演的戏,老泪纵横,他冲到后台,扯住新凤霞一路带回了家。到家后,齐白石打开柜子,指着一捆捆钱说:“想拿多少拿多少。”不料,新凤霞的反应让他很失望。

杨淑敏,艺名新凤霞,自幼生活在天津南市贫民区。6岁时,她目睹堂姐通过唱京剧养家,心生向往,决心走上这条道路。她不畏艰辛,冬练三九,夏练三伏,总是比别人更早起、更努力。然而,她的京剧之路因故中断。13岁时,她听说学评剧只需一年便可登台,于是果断改学评剧。 虽然师父并不认真教戏,仅让她在舞台上扮演丫鬟、宫娥等配角,她依然用心对待每一个角色,同时抓住一切机会向前辈和同行学习。一次偶然的机会,跑龙套的她被临时推上舞台救场,顶替女主角。面对突如其来的挑战,她沉着应对,全情投入,演出获得了巨大成功。年仅14岁的杨淑敏因此成为舞台主角,成功挑起养家重担。 评剧起源于民间小调,对嗓音的要求通常不高,大多数演员使用本嗓。而杨淑敏因有京剧基础,懂得假嗓的运用,并在表演中不断调整和改进。她的这种创新却引来了同行的敌视与排斥,但观众却为她的独特表演喝彩。她深知观众的重要性,坚持创新,甚至因此得了“敢干”的外号。 回忆起童年时的经历,新凤霞提到曾因左撇子而饱受质疑。二伯母曾训斥她,二伯父更直言,“左撇子认不了字,写不了字。”连姐姐也讽刺她唱不了戏、练不了功。然而,正是这些否定激起了她的斗志。 她暗下决心,即使不改正左撇子,也要练好功夫,唱好戏,还要认字、写字。她回忆说,长年来,她无论练功还是干活,都能左右手齐上阵,邻里称赞她“左右开弓”,给她起了个外号,叫“麻利快”。

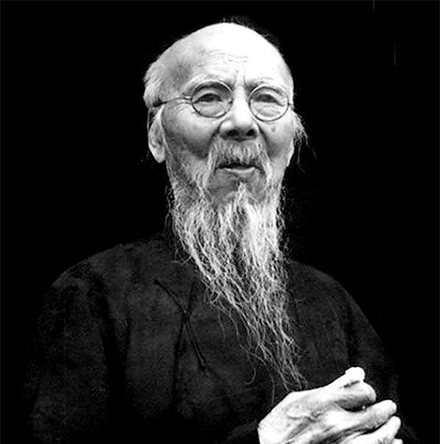

上世纪五十年代初,北京一座戏院里上演着著名的《祥林嫂》。台下观众中,一位白发苍苍的老人专注地看着台上的表演。这位老人便是时年九十岁的齐白石。随着剧情的推进,这位素以"抠门"著称的画坛泰斗竟然老泪纵横,情不自禁地向身边的护工诉说着内心的不忍。待到演出结束,他顾不得擦拭眼泪,径直冲向后台,拉着刚刚饰演祥林嫂的新凤霞就往自己家里赶。 到了家中,齐白石颤巍巍地取下腰间那串沉甸甸的钥匙,打开了平日里最为珍惜的大立柜。柜中整齐地码放着一捆捆钞票。他指着这些钱对新凤霞说,让她随意取用,只求她以后不要再演这样令人心碎的角色。面对干父的好意,新凤霞婉言谢绝了这份情意。 而这段难得的父女情缘,要追溯到1952年的那场特殊的敬老宴。当时年仅二十五岁的新凤霞,已经是声名显赫的评剧名伶。她与丈夫吴祖光筹办了这场敬老宴,特意邀请了八十八岁的齐白石。新凤霞素来对绘画艺术怀有浓厚的兴趣,这也是她提议邀请齐白石的重要原因。 谁知这场宴会的开场却出人意料。年迈的齐白石一进会场就被新凤霞的容貌所吸引,竟然握住她的手,仔细打量起来。尽管护工出言相劝,老人却执拗地表示,欣赏美是天经地义的事情。 这突如其来的举动让新凤霞陷入了尴尬,眼看周围宾客们的目光都被吸引过来,她打趣地向齐白石说,自己是演员,本就是给人欣赏的。随后,她更是在老人面前转了个圈,引得在场宾客会心一笑,紧张的气氛顿时消解。

1949年,北平和平解放后,新凤霞从天津来到北京,在凤鸣剧社担任主演。次年,她创办了北京首都实验评剧团,身兼团长与主演。同年春天,她在中南海怀仁堂演出评剧《刘巧儿》,甜美的唱腔和俏丽的形象赢得了广泛好评。周恩来总理看过后风趣地称赞:“三天不喝茶,不能不看新凤霞。” 著名作家老舍与新凤霞交情深厚,称她为“共和国美女”,艾青则夸她美在天真。老舍希望为新凤霞物色一位有文化的丈夫,最终选择了戏剧家吴祖光。吴祖光比新凤霞年长11岁,曾与演员吕恩结婚,后因性格不合于1950年离婚。老舍首先向新凤霞提议,称吴祖光是个才子,人品极佳。新凤霞得知后,认为离过婚并非不可接受,答应与吴祖光见面。 1950年11月,两人在北京市文化局举办的文艺座谈会上相识。新凤霞起初以为吴祖光是发福的中年男子,见到本人后却惊讶于他年轻俊朗。吴祖光为迎娶新凤霞举行了一场盛大的婚礼。他变卖家产,请美术家郁风设计了婚服。 宴请京城文艺界和戏曲界的名流,包括茅盾、梅兰芳、程砚秋等,主持人是郭沫若,介绍人是老舍,主婚人则是阳翰笙与欧阳予倩。婚礼甚至惊动了周恩来,总理因事务繁忙未能出席,但数日后邀请他们夫妇共进晚餐。 婚后,吴祖光为新凤霞购买了一座四合院作为新居,并请齐白石题写“栖凤楼”。院子宽敞,果树茂盛,邻居家孩子常爬上屋顶摘果子,吴祖光的母亲善良大度,总是吩咐仆人摘下果子给孩子们吃。院内的六盆昙花在1956年同开一夜,更是吸引亲友围观,院中灯火通明,热闹至深夜。 新凤霞因其艺术成就和个人魅力,成为公众瞩目的焦点。无论走到哪里,她总能引发轰动。在火车上,列车员、乘客甚至餐车厨师纷纷前来与她合影,车厢内笑声不断。丈夫吴祖光在新凤霞去世后为她选定了墓地,这块合葬墓地由吴祖光亲自选址,并在新凤霞骨灰安置后,为自己预留了位置。