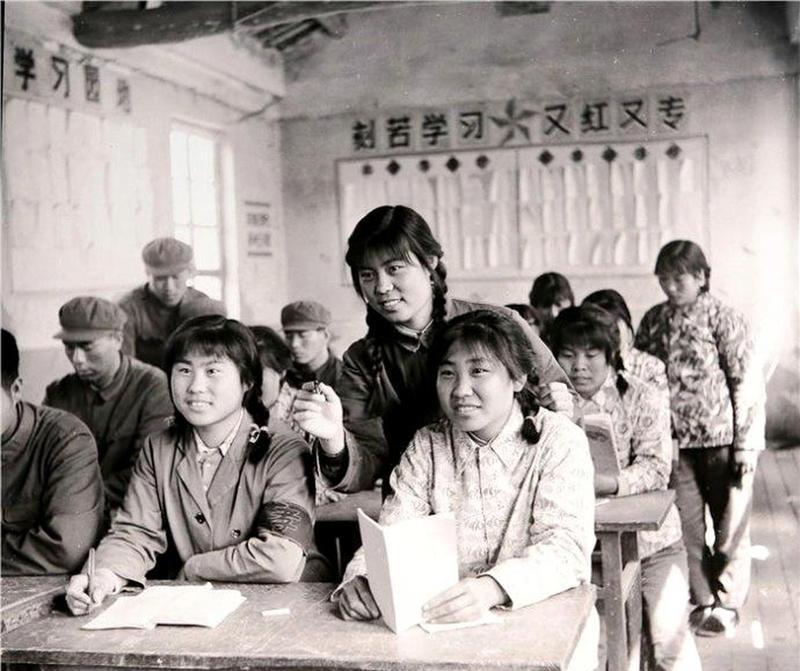

1977年,安徽女知青于文娟,返城前夜把自己给了农村小伙:“你对我的好,我无以为报,让我们给过去一个交代吧!”谁知回城不久,她却突然消失不见,一生就此改变。 现在很多90后、00后的朋友可能不太了解“知青”这两个字的分量。它不是今天我们说的“去大理躺平”、“回乡村创业”那种小清新概念。在当年,对千千万万像于文娟这样的城市青年来说,上山下乡,是一张几乎没有返程日期的“单程票”。 于文娟,一个北京姑娘,文文静静,爱干净,估计出门还要想一下今天穿哪件“的确良”衬衫。可历史的浪潮打过来,她就被“拍”到了安徽淮北的农村。你可以想象一下那个画面感,一个习惯了首都柏油路和红砖楼的姑娘,突然要面对的是泥土路、茅草房,还有永远干不完的农活。 一开始的苦,是身体上的。书里那双用来翻页的手,现在要去泥水里插秧,几天下来,不起泡才怪。吃的更别提了,窝窝头、玉米糊糊,能填饱肚子就算不错。这种苦,咬咬牙,大部分知青都能忍。 最磨人的,是那种精神上的无望感。 你不知道这样的日子什么时候是个头,不知道未来在哪里。就像掉进一口深井,抬头只能看见一小片天。于文娟的很多同伴,就在这种日复一日的消磨中,眼神里的光一点点暗了下去。 就在这种绝望里,王胜利出现了。 他不是什么骑着白马的英雄,就是村里一个普普通通的农村小伙,家里穷得叮当响,话也不多。但他有那个年代农村人最宝贵的东西:实在和善良。 他看于文娟一个城里姑娘,笨手笨脚地干活,老被人甩在后面,就偷偷帮她。今天帮她把锄头磨快一点,明天在她休息时,把自己水壶里不多的热水递过去。于文娟手磨破了,他不知道从哪儿找来一点草药,捣碎了让她敷上,嘴里还笨拙地念叨:“这个管用,俺娘说的。” 有一次于文娟中暑晕倒在田里,是王胜利背着她跑了好几里路送到卫生所。后来,也是他跑去跟大队书记求情,说于文娟身体太弱,干不了重活,但有文化,能不能让她去村里的小学当个老师? 这在当时,可不是一件小事。一个农村小伙,敢为个外来的女知青出头,是要担风险,要看人脸色的。但王胜利就这么做了。 朋友们,咱们设身处地想一下,在那种物质和精神都极度贫乏的环境里,这种不掺任何杂质的好,分量有多重?它不是浪漫的鲜花和电影,它是一碗热饭,是一句维护,是把你从泥潭里实实在在拉一把的那股力气。 于文娟的心,就这么被捂热了。 他们的感情,就在这“一饭一蔬”里生根发芽了。没有太多甜言蜜语,可能就是田埂上并排走着,看看夕阳,就觉得心里踏实。 然而,好景不长。1977年,恢复高考的消息传来,知青返城的政策也松动了。这对无数知青来说,是天大的喜讯,是盼了多少年的曙光。于文娟也拿到了回北京的资格。 王胜利看出了她的纠结。这个不善言辞的男人,做出了一个最“爷们”的决定,他劝于文娟走。他说:“你是城里人,你的前途在北京,不能耽误在我这儿。”他越是这么说,于文娟心里越是像刀割一样。 于是,就发生了我们开头说的那一幕。在返城的前一天晚上,于文娟做了一个在当时看来惊世骇俗的决定。她对王胜利说:“你对我的好,我无以为报,让我们给过去一个交代吧!” 那一晚,不是什么冲动和放纵。我更愿意理解为,一个女性在面对命运的巨大撕裂时,用自己最珍贵的东西,去完成一场悲壮的告别,去偿还一份她觉得一辈子都还不清的恩情。 她想给这段岁月,画上一个完整的句号。 谁知道,命运却用这个句号,画出了一个惊叹号。 回到北京的于文娟,很快发现自己怀孕了。 在那个年代,未婚先孕意味着什么?是灭顶之灾,是足以压垮一个年轻女性的流言蜚语和社会压力。她母亲又气又急,让她赶紧去打掉。 可于文娟不愿意。在那个孩子身上,她能感觉到和王胜利的唯一联系,能回想起在安徽那段又苦又暖的日子。思念像藤蔓一样缠住了她。 几天后,她做出了第二个让所有人震惊的决定:她从北京的家里“消失”了。没跟任何人打招呼,就揣着身上仅有的一点钱,毅然决然地坐上了南下的火车,回到了那个她刚刚逃离的安徽农村。 当她挺着肚子,再次出现在王胜利家门口时,那个憨厚的男人,估计当场就懵了,然后就是狂喜。 很多人可能会说,于文娟“傻”。放弃了北京户口,放弃了返城后的大好前程,为了一个农村男人和肚子里的孩子,又回到了那个穷地方。 这何尝不是一种极致的勇敢? 在一个所有人都拼命往城里挤的时代,她选择逆流而行。她遵从的,不是旁人的眼光和所谓的“前途”,而是自己内心的那份情义和责任。 后来的故事,就像一个善意的童话。他们结了婚,生了孩子。几年后,时代变了,政策也允许了,他们夫妻俩又一起回到了北京打拼,并且都找到了稳定的工作,把孩子抚养成人。晚年,他们又选择回到了安徽的那个村子,安享田园生活。