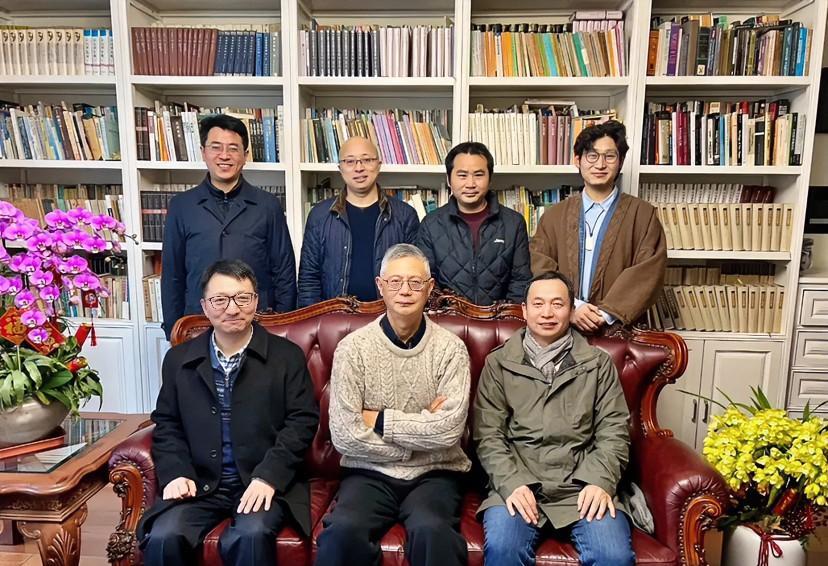

1988 年,哈佛高材生高华健自愿放弃中国国籍,效忠美国,然而,三十年过后,他竟然成了国人心目中的英雄...... 四川成都的老巷子里,高华健小时候的书桌还摆在窗下。阳光透过竹帘洒在桌面上,那道被铅笔刀刻出的刻度线依然清晰 ——10 岁的他在这儿自学完初中数学,演算纸堆得比课本还高。 谁也想不到,这个沉默的男孩会在 15 岁考进西安交通大学,成为工程力学系最年轻的 “神童”,更想不到他日后会掀起一场关于 “爱国” 的漫长讨论。 1984 年的哈佛校园,银杏叶落满了实验室的窗台。高华健拿着国家公派留学的奖学金证明,指尖在英文表格上微微发颤。 国内寄来的信里,父亲用毛笔写着 “学成必归”,字迹力透纸背。可当他在斯坦福大学的实验室里看到那些精密仪器时,心里像被什么东西揪了一下。 中国当时的科研经费只占 GDP 的 0.6%,连基础设备都凑不齐,他带回的论文,恐怕只能在档案室蒙尘。 1988 年入籍美国的声明,像块巨石投入湖面。父母在报纸上刊登断绝关系的声明,标题用了加粗的 “吾儿不孝”;西安交大的公告栏里,他的照片被红笔圈住,旁边写着 “叛徒”。 高华健把自己关在办公室,对着电脑屏幕上的力学公式发呆。同事劝他回国解释,他却摇摇头:“等做出成绩再说。” 那些年,他的名字总和 “哈佛最年轻博士”“斯坦福教授” 绑在一起。 深夜的实验室里,他带着中国留学生做纳米生物力学实验,把应变梯度理论的关键数据抄在草稿纸上,用中文标注 “此技术可用于航空材料”。 有美国学生好奇为什么总留着那盏台灯,他只说 “方便中国学生熬夜赶工”。 那些被他悄悄培养的年轻人,后来有的成了天宫一号对接任务的核心骨干,有的拿着他给的推荐信回国,在高校建起实验室。 2000 年的清华园,银杏叶和哈佛的一样金黄。高华健站在讲台上,西装口袋里揣着父亲当年写的信。 他给师生们讲金属材料强韧化技术,PPT 最后一页突然跳出中国科研的短板数据,台下一片寂静。 “这些领域,你们得接住。” 他说这话时,声音有点哑。此后每年,他往返中美几十次,带着国外的先进设备图纸。 和国内科研院所合作发表了 130 多篇论文,像条无声的纽带,把前沿技术一点点拉回祖国。 特朗普政府的 “中国行动计划” 像道寒流。2019 年,高华健的名字出现在审查名单上,FBI 的探员坐在他办公室里,盯着那些标着中文的实验记录。 他平静地翻开笔记本,指着里面的合作项目:“这些成果,美国企业也在用。” 探员走后,他给清华的朋友发了条消息:“时机快到了。” 2024 年清华的聘任仪式上,61 岁的高华健接过院长聘书。台下坐着他当年带过的学生,如今已是国家杰青基金获得者。 他说起 1988 年的选择,眼圈红了:“不是不想回,是怕回来看不了你们站在这里。” 实验室的玻璃柜里,陈列着他拿下的希尔奖、铁木辛柯奖,旁边摆着西安交大的录取通知书,泛黄的纸页上,“学成必归” 四个字依然清晰。 成都老巷的那盏台灯,如今亮在清华的实验室里。高华健带着学生调试设备时,总会想起父亲临终前未寄出的信 ——“吾儿所做,皆是为国”。 三十年前的骂名早已被掌声淹没,人们终于明白,他离开时埋下的种子,在三十年的风雨里,早已长成庇佑祖国的浓荫。 参考来源:国际力学、材料及工程科学领域专家高华健全职加盟清华大学——2024-01-16 21:36·中国网教育