【#二战题材影视为什么获得观众喜爱# 】回望中国影视发展史,很多二战题材作品通过多样的讲述方式,唤醒大家对历史的记忆,并凭借口碑成为爆款。这些作品拓宽了中国影视历史的多维度空间时,经历了几次发展高潮。

在早期电影创作中,孙瑜、史东山、应云卫、何非光、金山等导演以《共赴国难》《风云儿女》《大路》《八百壮士》《保卫我们的土地》《长空万里》《一江春水向东流》等影片,描绘了战争中普通人的遭遇,展现个体命运、家庭破碎、妇女命运与民族情感。这些影片不光记录下抗战史上的关键时刻,也成了能让人“看得到”的“集体记忆”载体。

“十七年”时期(1949年到1966年),二战题材紧扣社会脉搏,出现了《中华儿女》《新儿女英雄传》《铁道游击队》《小兵张嘎》《野火春风斗古城》《地道战》《地雷战》等反响较大的故事片,塑造了生动鲜活的人民英雄形象。如《小兵张嘎》以小张嘎在战争中的成长为主线,再现了冀中地区反日本侵略的斗争,人物有血有肉,语言生动诙谐,情节和细节生动、丰富、真切,同时不乏清新的气息。《地道战》围绕1943年冀中平原的反“扫荡”游击战,讲述高家庄、赵庄开展地道斗争,“把家家户户都挖通,全村连成一片”“把洞口挖得越隐蔽越好”。此片突破军事科教片的范围和束缚,以冀中平原民众的斗争智慧为线索,影片台词如“打枪的不要”“在战争中学习战争”等,都成为大众记忆中的文化标记。

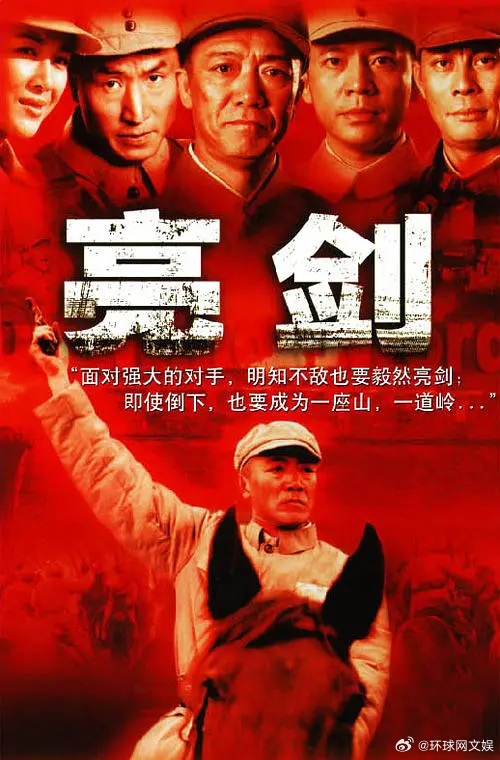

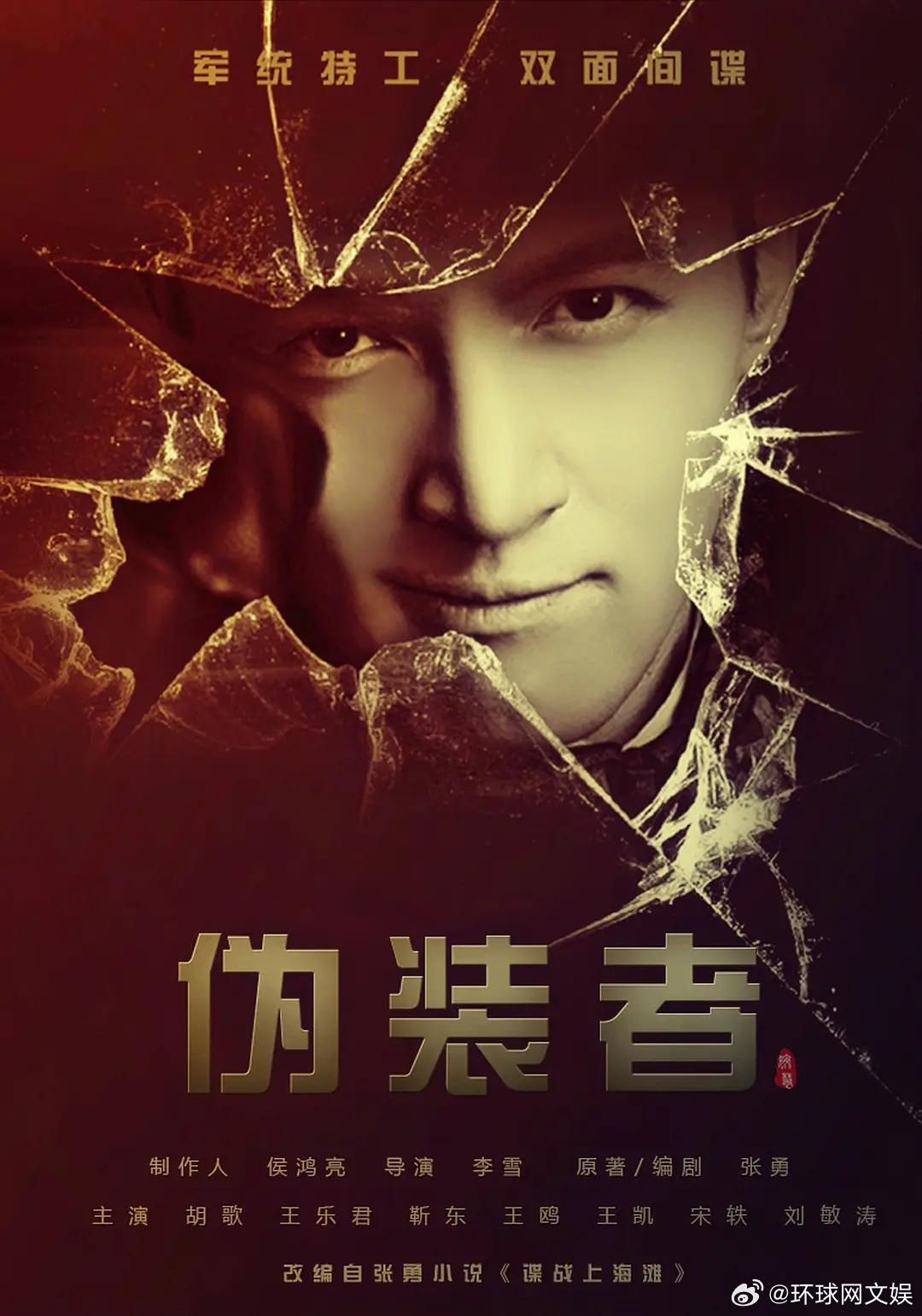

跨进历史新时期,二战题材影视作品数量持续增长。从《吉鸿昌》《西安事变》《一个和八个》《喋血黑谷》《晚钟》《血战台儿庄》《红樱桃》《七七事变》《绝境逢生》《南京!南京!》《东京审判》《金陵十三钗》《八佰》等电影,到《烈火金刚》《敌后武工队》《四世同堂》《战长沙》《四十九日·祭》《悬崖》《记忆的证明》《闯关东》《历史的天空》《亮剑》《伪装者》等电视剧,再到《东方主战场》《燃烧的太平洋》《三十二》《二十二》等纪录作品,都一起参与了历史再现的过程。

在此过程中,商业大片起到了生产情感、重构价值的作用。从战争和人的具象化演绎中能清楚地感知到,有一种介于写实和浪漫之间、充满情感力量的联系。

二战题材影视为什么获得观众喜爱?一来,此类作品最突出的叙事特征是故事主题和审美情感的结合,即便是创作者截选加工后的真实,也因为画面直观、情绪饱满,让人觉得可信、能产生共鸣。部分此类国内作品不乏对《铁皮鼓》《辛德勒的名单》《这里的黎明静悄悄》《拯救大兵瑞恩》《我们的父辈》《乔乔的异想世界》《起风了》等外国作品的借鉴,用更加开放的叙事结构以及更具现代感的影像风格来回望历史。

二来,积极正向的价值引导,推动了作品质量的提升。反法西斯精神和人文关怀,成了战争中的人改变命运的关键。更重要的是,影视里的二战不再只是重现历史,某种程度来说,更是对中华民族精神标识的重新塑造。这种以“情感社会学”为内核的表达机制,承载着大众对“我们是谁”的身份思考,也为世界和平与人类文明的共同价值,注入了深厚的文化情感。

#中国二战影视叙事更开放# (《环球时报》7月30日文章 作者丁亚平)