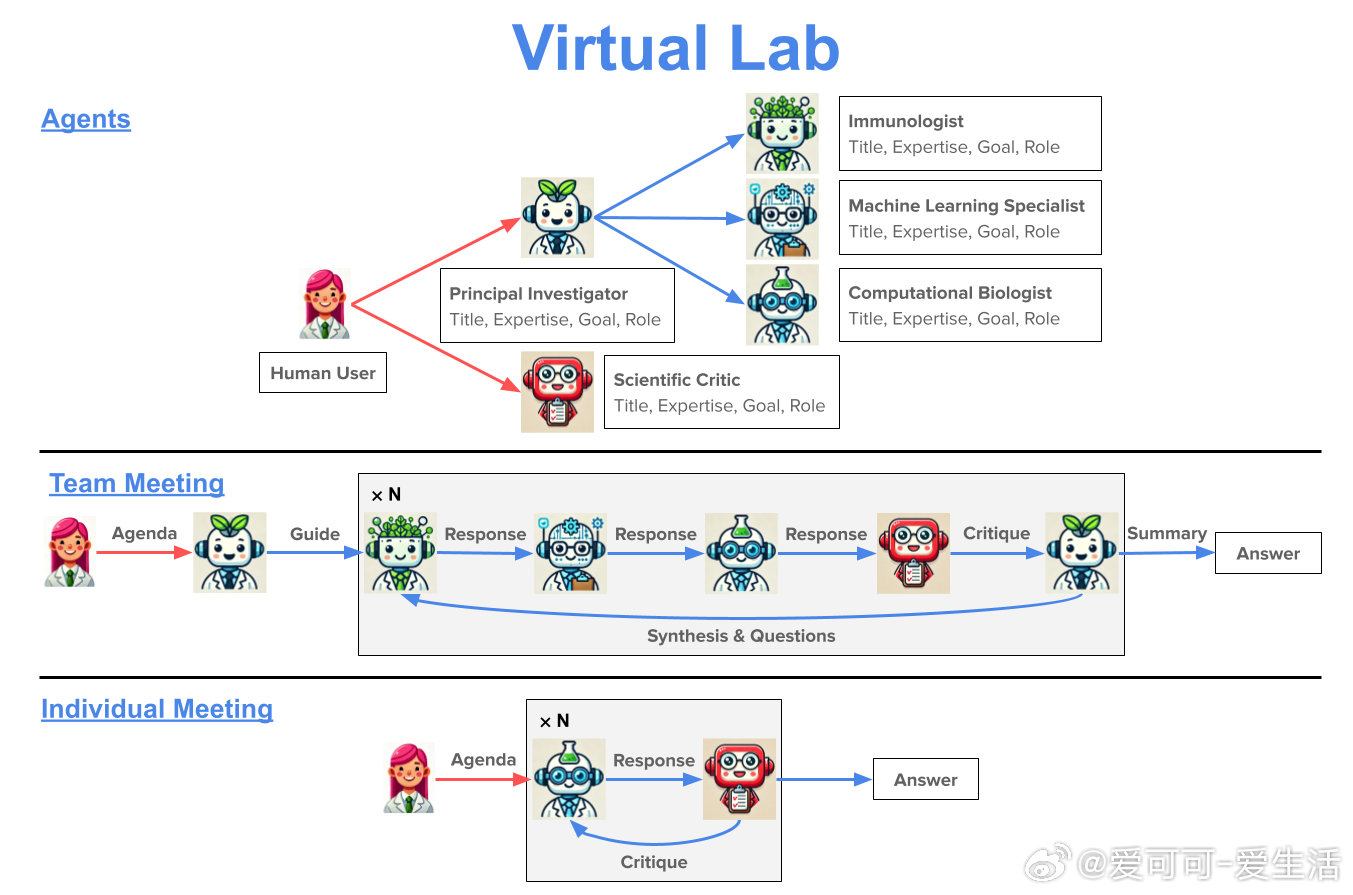

虚拟实验室(Virtual Lab)首次发表于Nature,展现了由LLM智能体组成的科研团队如何自主开展科学研究:

• 以PI智能体为核心,协调多位科学家智能体,通过团队会议共同攻关科研议题。

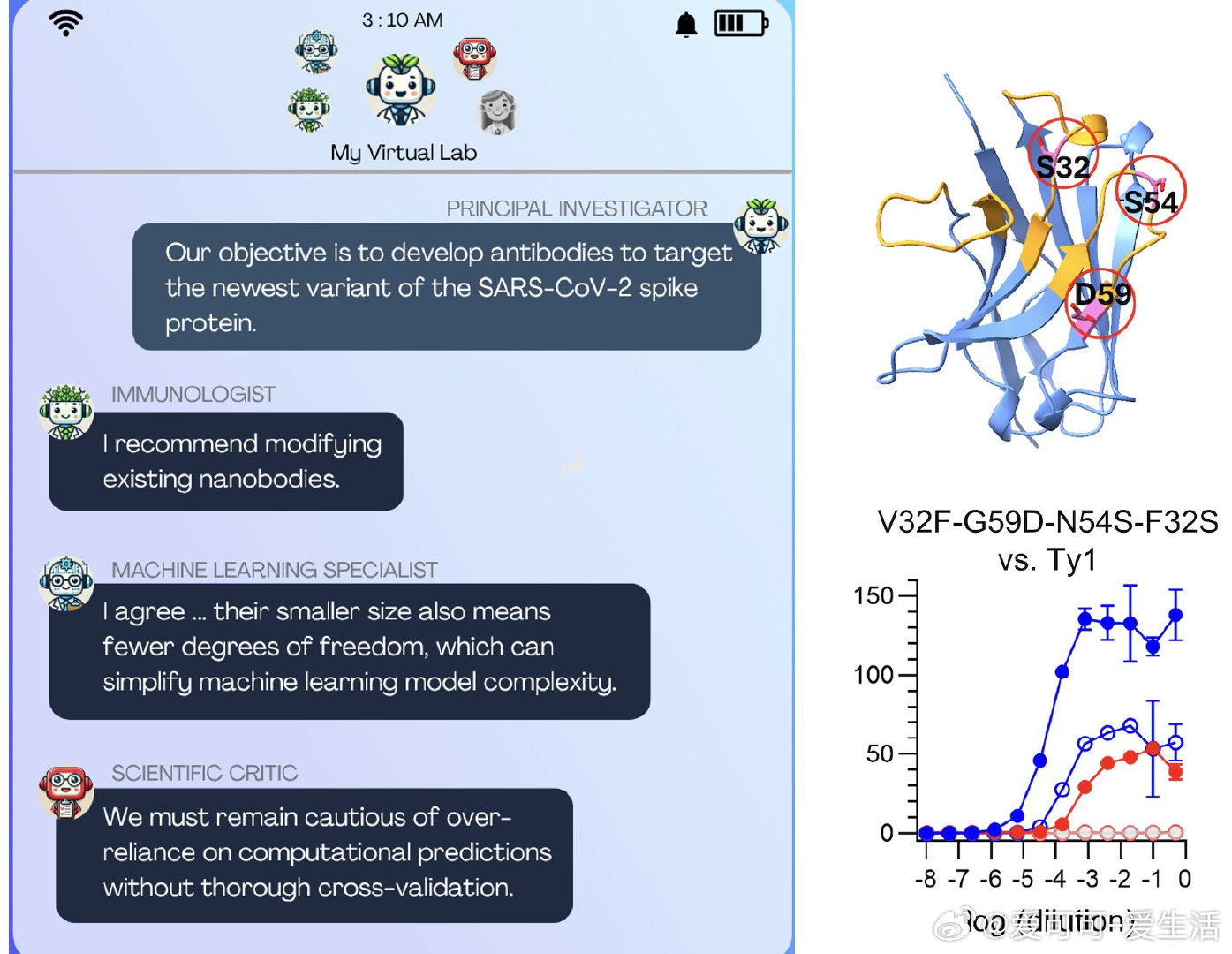

• 应用于SARS-CoV-2纳米抗体设计,结合ESM、AlphaFold-Multimer和Rosetta构建创新计算管线。

• 成功设计92种新纳米抗体,实验验证显示部分抗体对新变异株(如JN.1、KP.3)具有优异结合能力。

• 该平台开源,可广泛应用于跨学科科研项目,极大提升科研效率与创新潜力。

• 研究团队来自斯坦福大学与Chan Zuckerberg Biohub,成果标志着AI-human协作科研的前沿突破。

核心启发:

• 利用多智能体LLM协作模拟真实科研团队,推动开放式科学问题解决,突破传统问答式AI应用局限。

• 结合高性能生物信息学工具,实现从计算设计到实验验证的闭环,加速新药物候选体的筛选。

• 通过智能体间高效沟通与分工,展现多智能体在复杂科研任务中的组织能力与创新潜力。

长远价值:

• 为科学研究提供可复制、可扩展的AI协作范式,助力未来多学科交叉创新。

• 促进AI在生物医药、材料科学等领域的深度应用,实现科研自动化与智能化转型。

• 代码及示例公开,便于科研人员快速上手并定制化开发,推动科研生态共建。

详情及开源项目👉 github.com/zou-group/virtual-lab

Nature论文👉 www.nature.com/articles/s41586-025-09442-9

人工智能 多智能体系统 生物信息学 纳米抗体 科研自动化 SARSCoV2 AI协作