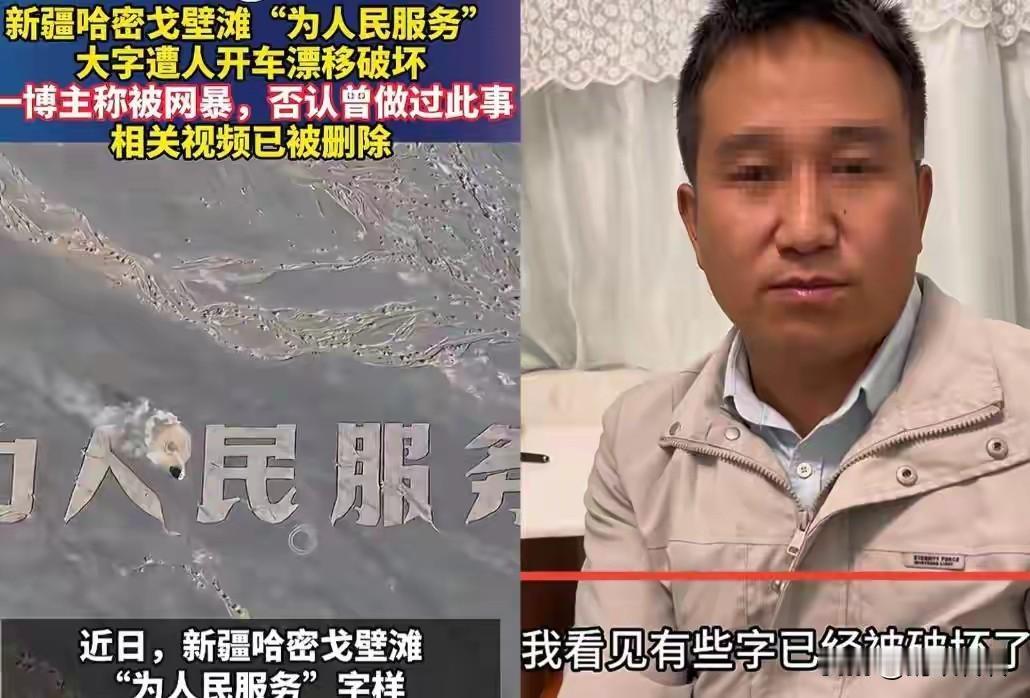

飞天在中国的演变,一个最核心的变化就是:她变得越来越会唱歌跳舞了!

莫高窟220窟(初唐)

在印度老家,飞天虽然也会飞,但拿着乐器演奏的形象非常少见。

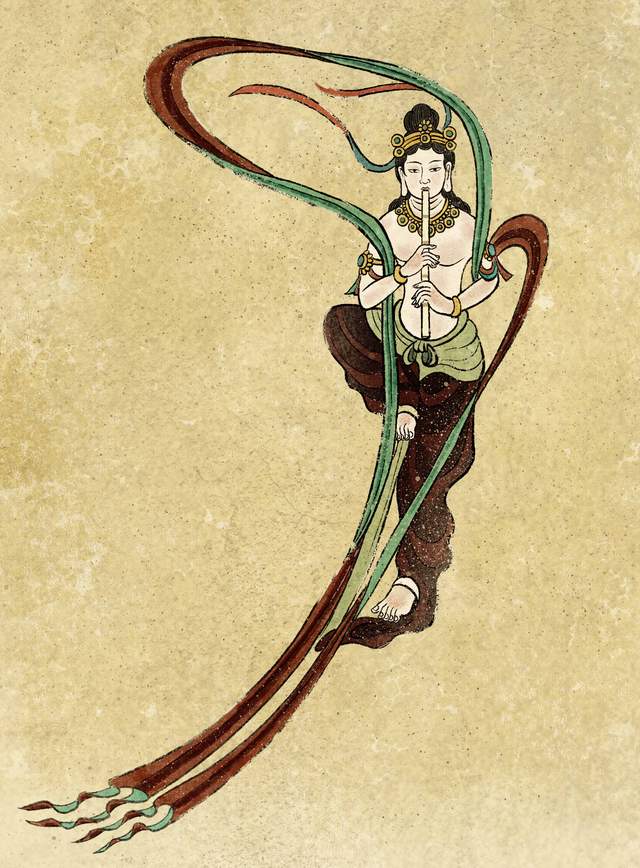

但到了敦煌,“伎乐飞天”成为了绝对的主角,她们在天上弹琴吹笛、翩翩起舞,好不热闹。

这个转变,揭示了飞天艺术在中国的彻底本土化,下面,我们就通过四个时期,来看看这场精彩的“蜕变秀”。

藏经洞—树下说法图

早期(北凉、北魏、西魏)这个时期的飞天,可以看作是“留学生”阶段,还带着浓厚的“异域风情”,造型上风格古朴,甚至有些笨拙,身体粗壮,线条厚重,技法用的是从西域传来的“凹凸晕染法”很有意思,通过颜色深浅过渡来表现立体感,但时间久了,颜料氧化变色,让飞天的脸蛋上出现了一圈圈深色,形成了一种特别的“小字脸”,别有一种古朴的气势美。

最有趣的是,在当时的云冈石窟(山西大同),已经出现了印度飞天和南朝中国风飞天在同一个洞窟里共舞的景象!南朝风格的飞天,脸型清瘦,衣带飘飘,充满了秀骨清俊的名士风度,这种风格后来也传到了敦煌。

莫高窟220窟(初唐)

北周、隋代时期是飞天的 “青春叛逆期”,开始大胆尝试,形成自己的风格,飞天彻底变成了妩媚秀美的少女或贵妇,女性特征越来越明显,随着隋代社会的开放,飞天也变得大胆起来,出现了袒露胸背、赤足、体态丰腴健美的形象。这一世俗化的转变,让敦煌石窟成了反映当时社会风尚的“时尚画廊”。

唐、五代这是中国飞天的 “黄金时代”,也是我们心目中最经典的飞天形象完全成熟的时期,形象基本定格为菩萨装扮、女性体态,尤其是在盛唐,飞天深受宫廷舞蹈和仕女画的影响,体态丰腴,雍容华贵,画师们的技巧已登峰造极,他们通过各种升腾、翻转、俯仰的舞姿,尽情展现女性身体的柔软曲线美。不仅画得像,更画出了那种灵动飘逸的“仙气”,这就是中国绘画最高追求的 “气韵生动”。

而到了宋、西夏、元代逐渐盛极而衰,飞天艺术也慢慢走下了神坛,飞天画得越来越少了,壁画主题被千佛、说法图等占据,偶尔出现在窟顶的飞天,虽然身着盛装,但身材明显变壮,失去了唐代的灵动柔美,虽然艺术创造力衰退了,但晚期飞天手中描绘的各种乐器,却成为了研究中国古代音乐史的无价之宝,受中原画风影响,此时更注重用精细的线条来塑造形象,色彩偏向清雅的青绿色调。

莫高窟第044窟(盛唐)伎乐飞天

因而飞天从印度的“原版”,经过西域的“中转”,最终在敦煌和中原完成了彻底的 “中国化改造”,她吸纳了中国传统美学中的线描、写意和仕女画精髓,最终脱胎换骨,形成了独一无二的中国气质。

因此,敦煌飞天不仅仅是佛教的使者,她更是一部用画笔写就的中国古代艺术风格史、审美变迁史和文化交流史。