“在北极发生的事情,并不会只停留在北极。”

二十年前,没人能想象今天的局面。那片曾经寂静、寒冷的冰原,如今正成为地缘政治与全球气候的焦点。这里是地球上升温最快的地区,也是资源、航道、军事博弈交织的战略要地。

一、从“冷战边缘”到“合作实验室”北极圈横跨八个国家:美国、加拿大、格陵兰(属丹麦)、冰岛、挪威、瑞典、芬兰和俄罗斯。冷战时期,美苏都在这里布防:美军在格陵兰设立基地,苏联则将北极当作导弹与核潜艇的要塞。

1987年,戈尔巴乔夫提出减少军事活动的构想。随后,八国成立“北极理事会”,专注科研和环保。中国、印度、韩国等非北极国家也陆续建立研究站,研究北极如何影响远在数千公里之外的气候。

一度,人们把北极视为“和平与合作的特例”。然而,这段温和的叙事在2022年俄乌战争后戛然而止。

俄乌冲突爆发后,芬兰、瑞典申请加入北约,北极地缘版图骤然分裂:俄罗斯独自一边,对面是几乎一整排的北约成员。

北极甚至出现了直接冲突:俄境内北极圈的空军基地遭到乌克兰无人机袭击。对俄罗斯来说,这里不仅是战略缓冲区,更是核力量的核心部署地。

如今,俄罗斯重启数十个苏联时期基地,测试高超音速导弹;美军和俄军战机在阿拉斯加附近频频“擦肩而过”;2024年,北约在北极举行冷战以来最大规模演习。冰雪覆盖的海洋,已成“冷战再版”的舞台。

美国依旧在格陵兰保有军事基地。特朗普甚至公开提出——美国“需要格陵兰”。表面理由是安全,背后则是对资源和地缘位置的看重。

与此同时,中俄关系也在北极延伸。两国海警舰艇联合巡逻,战略轰炸机一同飞临阿拉斯加周边。北京自称“近北极国家”,推出“冰上丝绸之路”,在北极投资能源与科研。虽然一些社区担心过度依赖中国,但中俄在天然气开发和运输上确实走得越来越近。

这种合作让俄罗斯在制裁阴影下找到伙伴,但也存在隐忧:合作越深,中国越能在北极发声,弱化俄罗斯的独占地位。

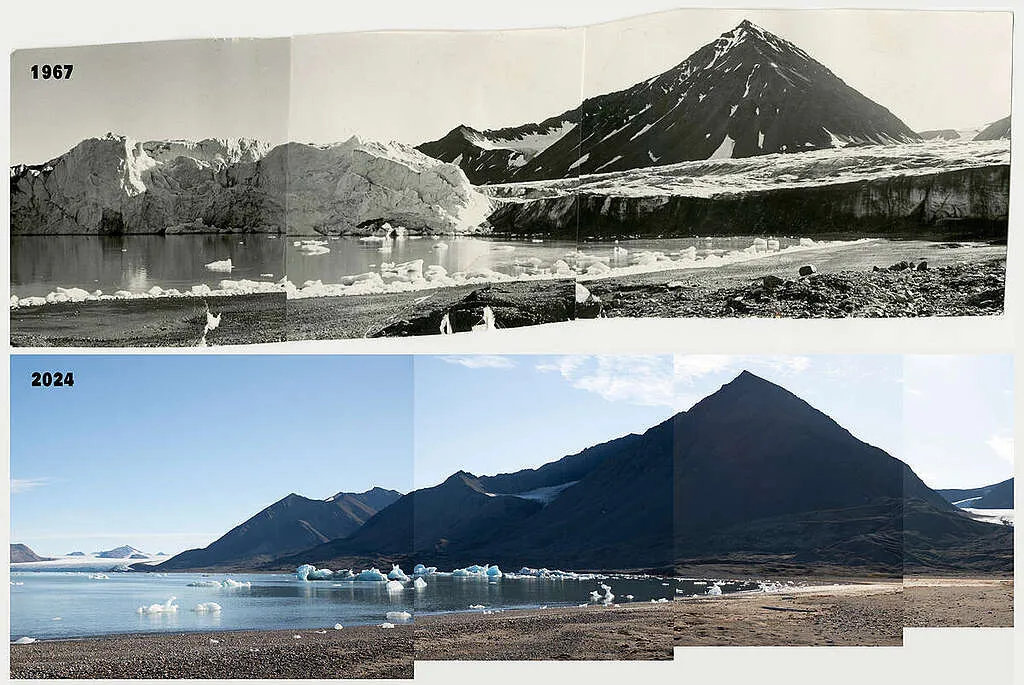

1979年夏天,北冰洋海冰面积比2024年大了260万平方公里,相当于一个阿根廷。冰层消融,最直接的想象就是航运:北方海航道能缩短亚洲至欧洲的距离,绕开苏伊士运河。

但现实没那么乐观。2024年,北方海航道仅97次商业航行,而苏伊士运河一年通过的船只超过1.3万。冰区航行成本高、时间窗口短、风险不可控。对大多数船公司而言,北极航道仍是“想象大于现实”。

除了航道,资源是另一块大蛋糕。估算显示,北极蕴藏全球约30%的未发现天然气和13%的石油储量。格陵兰的稀土矿更被视为潜在的“游戏规则改变者”。

如果美国能获得格陵兰的稀土供应,将大幅减少对中国的依赖。但问题是:北极开发难度极高,缺乏基础设施、运输昂贵,且环保压力巨大。换句话说,即便宝藏就在脚下,想挖掘也并非易事。

15年前,学者们用一句话形容北极——“高纬度,低紧张”。

而今天,更贴切的说法或许是——“高纬度,高紧张”。

这里既是气候变化的前线,也是大国竞争的前沿。冰川消融带来的是更多资源与航道机会,但也带来更多摩擦与风险。

北极已不再只是遥远的冰雪世界,而是直接牵动全球格局的“未来战场”。