雪裹天山,风卷白袍。显庆三年(658年)的寒日,西域天山脚下,九姓铁勒十万骑兵列阵如黑云压境,冰封的河谷被马蹄震得簌簌落雪。薛仁贵勒马立于唐军阵前,银甲外罩着一袭素白战袍,在漫天风雪中格外醒目。他左手按鞍,右手将长弓拉满如满月,三支雕翎箭搭在弦上,目光穿透风雪,直锁对面挑衅的铁勒骁将——身后将士屏息,寒风卷着战袍猎猎作响,而他只待箭出,便要以一己之勇,定这西域乱局。

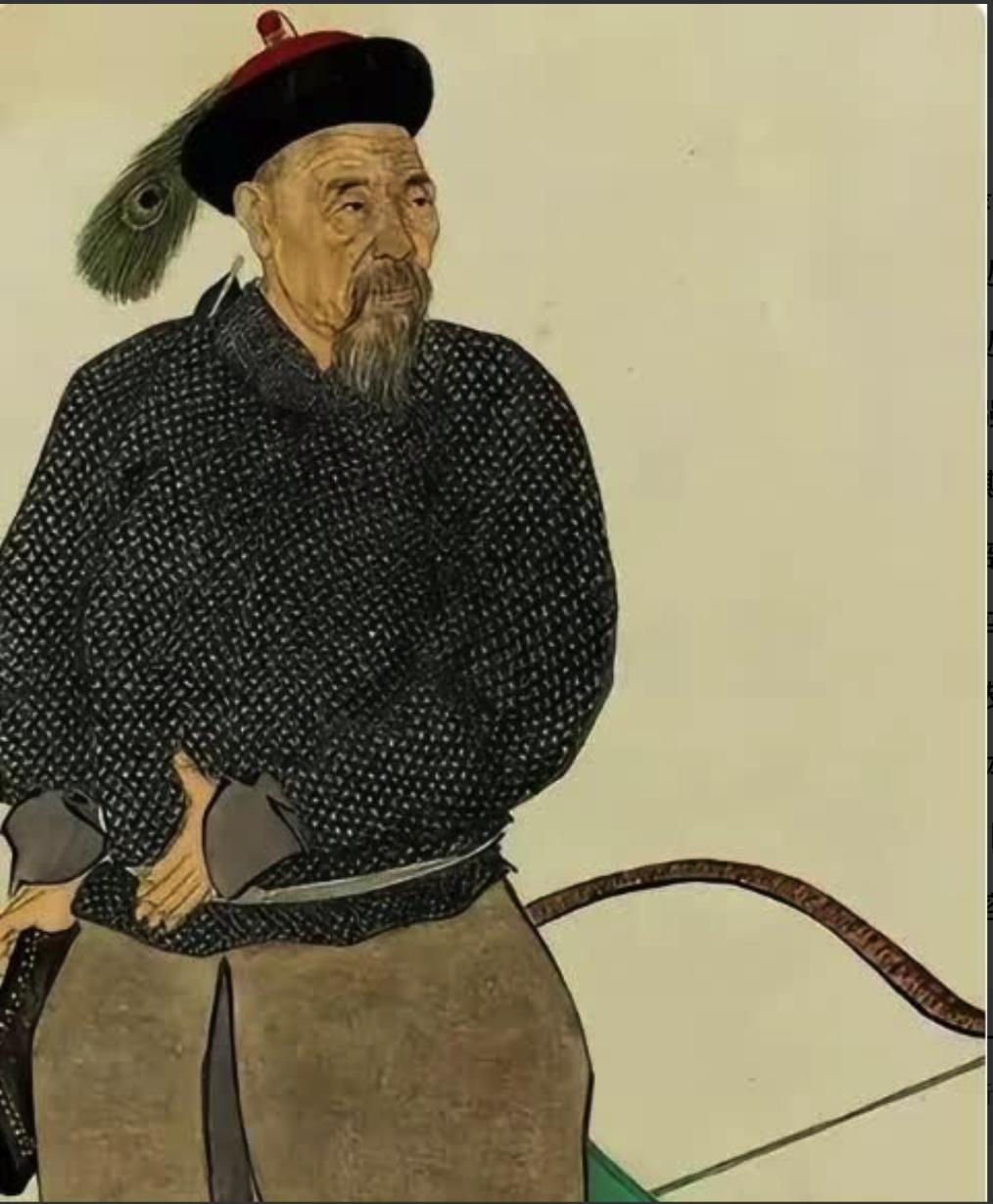

薛仁贵的一生,如一把淬雪的长枪,以忠勇为锋,以坚韧为柄,在大唐开拓西域的征程上,戳破了边患的阴霾,守护了丝路的畅通。他出身河东薛氏,却因家道中落,早年以种田为业,直到三十岁时,听闻唐太宗征高句丽,才毅然投军,从此开启“白袍战神”的传奇。《旧唐书·薛仁贵传》载其“少贫贱,以田为业。将改葬其先,妻柳氏曰:‘夫有高世之材,要须遇时乃发。今天子自征辽东,求猛将,此难得之时,君盍图功名以自显?’”正是妻子的鼓励,让他走出田垄,踏上了保家卫国的征途。而天山,这座横亘在西域腹地的山脉,既是中原通往中亚的“咽喉”,也是边患频发的“险地”。显庆年间,九姓铁勒(回纥、仆固等部族)趁唐军主力东调,纠集十万之众叛乱,截断丝绸之路,劫掠商旅,甚至扬言要“饮马长安”。彼时的西域,若天山失守,河西走廊便门户大开,大唐的西域基业将毁于一旦。唐高宗急命薛仁贵为铁勒道行军副总管,率军西征——这一战,不仅是平定叛乱,更是守护大唐的西域屏障。

行军至天山,铁勒派数十名骁勇骑士前来挑战,想趁唐军立足未稳挫其锐气。薛仁贵策马出阵,不待对方逼近,抬手便是三箭——第一箭射穿为首骑士的咽喉,第二箭洞穿次将的胸膛,第三箭正中副将的马鞍,将其掀翻落马。《旧唐书》中“仁贵发三矢,射杀三人,自余一时下马请降”的记载,便是这“三箭定天山”的由来。铁勒十万骑兵见此情景,军心瞬间崩溃,纷纷弃械投降。薛仁贵深知“斩草需除根”,却也念及降众无辜,只诛杀了煽动叛乱的首领,其余皆安抚遣散,既震慑了西域诸部,又赢得了民心。

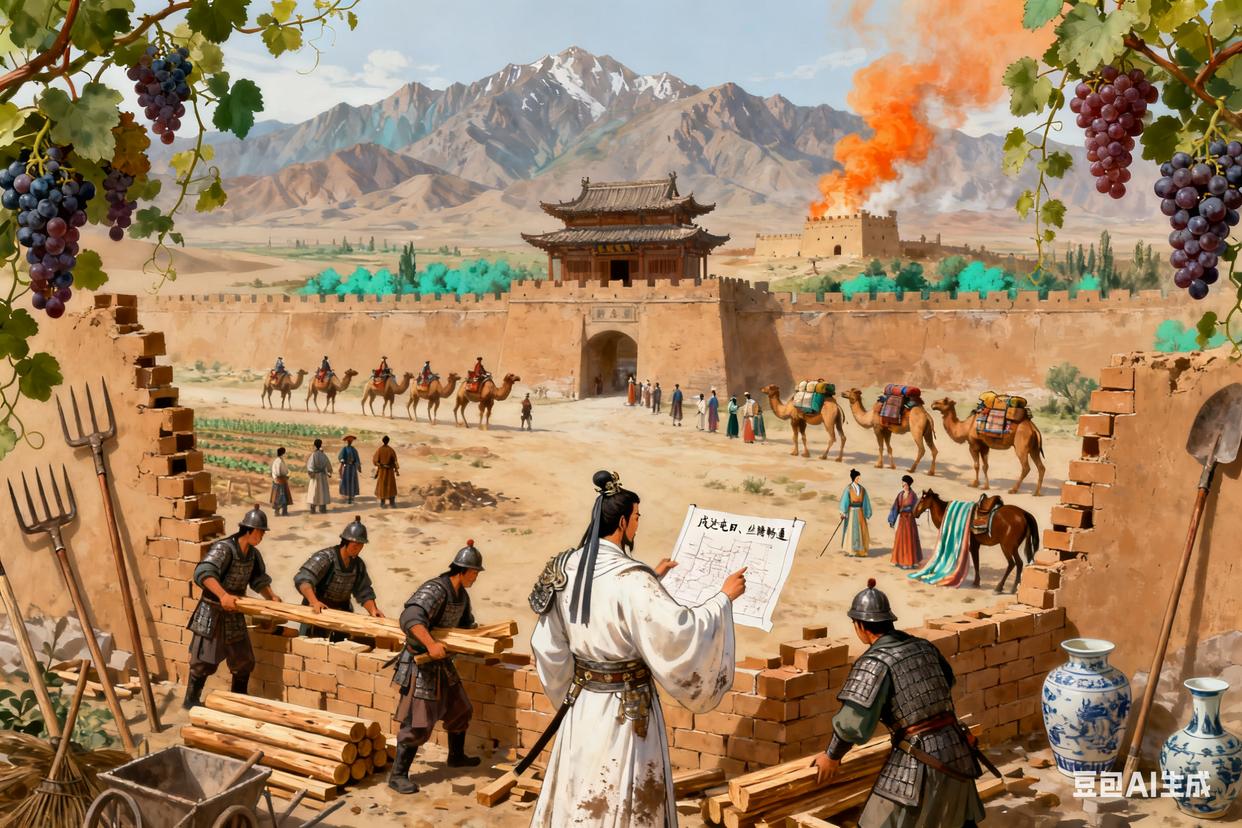

此战后,薛仁贵的“白袍”成了西域的“定心石”:他率军继续西进,攻克铁勒余部盘踞的城池,修复被破坏的丝路驿站,让商旅重新踏上西行的道路;他在天山脚下设置戍堡,驻军屯田,让中原的农耕技术传到西域,也让西域的良马、葡萄顺着河西走廊运往中原。后来他又两度征高句丽,于平壤城下大破敌军,助大唐将高句丽纳入版图;晚年镇守云州,面对突厥来犯,他脱下头盔露出面容,突厥兵见是“白袍薛仁贵”,竟不战而退——这份威慑力,源于他一生征战所铸就的“忠勇”二字。他虽战功赫赫,却也历经沉浮:曾因大非川之败被贬为平民,却在边疆告急时,仍能奉诏复出,毫无怨言。晚年的他,回望一生征战的土地,曾对子弟说:“吾一生从军,非为功名,只为护我大唐百姓不受胡尘侵扰,护我中原河山不被外敌践踏。”这份初心,比他的战功更令人动容。千年后的今天,当我们站在天山脚下,望着丝绸之路经济带上往来的列车,仿佛仍能看见薛仁贵白袍策马的身影。他的战袍早已在岁月中褪色,他的长弓也已朽坏在历史尘埃里,可他留下的“忠勇精神”,却如天山的冰雪,历经千年仍澄澈如初。如今的边疆,有无数“当代薛仁贵”:他们在加勒万河谷的激流中守护国土,在帕米尔高原的寒风中站岗巡逻,在塔克拉玛干沙漠边缘戍边屯田——他们继承的,是薛仁贵“以身许国”的赤诚,是“一将当关,万夫莫开”的担当。

在民族复兴的征程上,我们需要的正是这份“白袍精神”:它是面对挑战时“挺身而出”的勇气,是守护家国时“矢志不渝”的忠诚,是开拓进取时“攻坚克难”的坚韧。薛仁贵的故事告诉我们,真正的英雄,从不以成败论高下,而以“是否护佑家国”论分量;真正的传奇,从不因时光流逝而褪色,只会在代代传承中愈发璀璨。天山的雪还在落,丝路的风还在吹。薛仁贵的白袍,早已不是一件战袍,而是融入民族血脉的“精神图腾”——它提醒我们,无论时代如何变迁,“家国”二字永远重若千钧;无论前路如何坎坷,“忠勇”二字永远是最坚实的铠甲,指引我们在民族复兴的道路上,破浪前行,守护好每一寸山河。

![司马懿要是死前说这种话的话,手下人应该会怀疑他是诈死,边上埋伏了刀斧手。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9431401115458828965.jpg?id=0)