晨雾还没散透,感业寺的青砖就已经凉透了指尖。武则天握着扫帚蹲下来,一片半黄的银杏叶卡在砖缝里,她用指甲抠了半天,叶子碎在掌心时,晨钟刚好撞了第三下。怀里那支鎏金钗硌得肋骨发疼,是去年高宗来进香时,趁人不注意塞给她的 —— 钗头的凤凰翅膀已经磨得发亮,就像她藏在僧袍下的心思,再怎么掩,也藏不住那点烫人的光。

贞观十一年的那个秋天,比感业寺的清晨更让她心慌。十四岁的武则天跟着母亲杨氏走进朱雀门,宫墙太高,把天压得只剩窄窄一条。太宗坐在龙椅上问她,见了天子怕不怕?她攥着母亲缝的绢帕,指腹蹭过帕角的兰花纹,突然就不慌了:“见天子庸知非福,何惧之有?” 那天她被封为才人,住进掖庭宫的偏殿,夜里听着远处传来的更漏声,总想起家里院中的那棵石榴树 —— 后来在感业寺扫地时,她总疑心每片落叶里,都藏着当年石榴花掉落的声音。

贞观二十三年,太宗驾崩的消息传到掖庭时,武则天正在给窗台上的仙人掌浇水。铜壶 “哐当” 一声砸在地上,水顺着砖缝往门槛外流,像止不住的眼泪。按规制,没有子嗣的嫔妃要入感业寺为尼,她收拾行李时,把太宗赏赐的那方紫绫帕叠了又叠,塞进贴身的衣袋里。寺院的日子清苦,每天天不亮就要起来撞钟、扫地,晚课结束后,她会坐在禅房的窗边,借着月光摸那支鎏金钗,钗尖划过掌心,有点疼,却能让她想起高宗看她时的眼神 —— 那眼神里有光,能把漫漫长夜照得亮一点。

永徽二年的春天,高宗来感业寺进香,雨下得淅淅沥沥。武则天拿着扫帚躲在廊下,看着高宗的明黄色伞盖从雨雾里走过来,心跳得像擂鼓。高宗也看见了她,脚步顿了顿,伞沿下的目光落在她沾着泥点的僧鞋上。两人没说几句话,高宗就被寺里的僧人引走了,可那天下午,他让人给她送来了一方新的绢帕,帕角绣着一对鸳鸯。她把旧钗和新帕放在一起,夜里摸着它们,第一次觉得,这暗无天日的日子,好像要熬出头了。

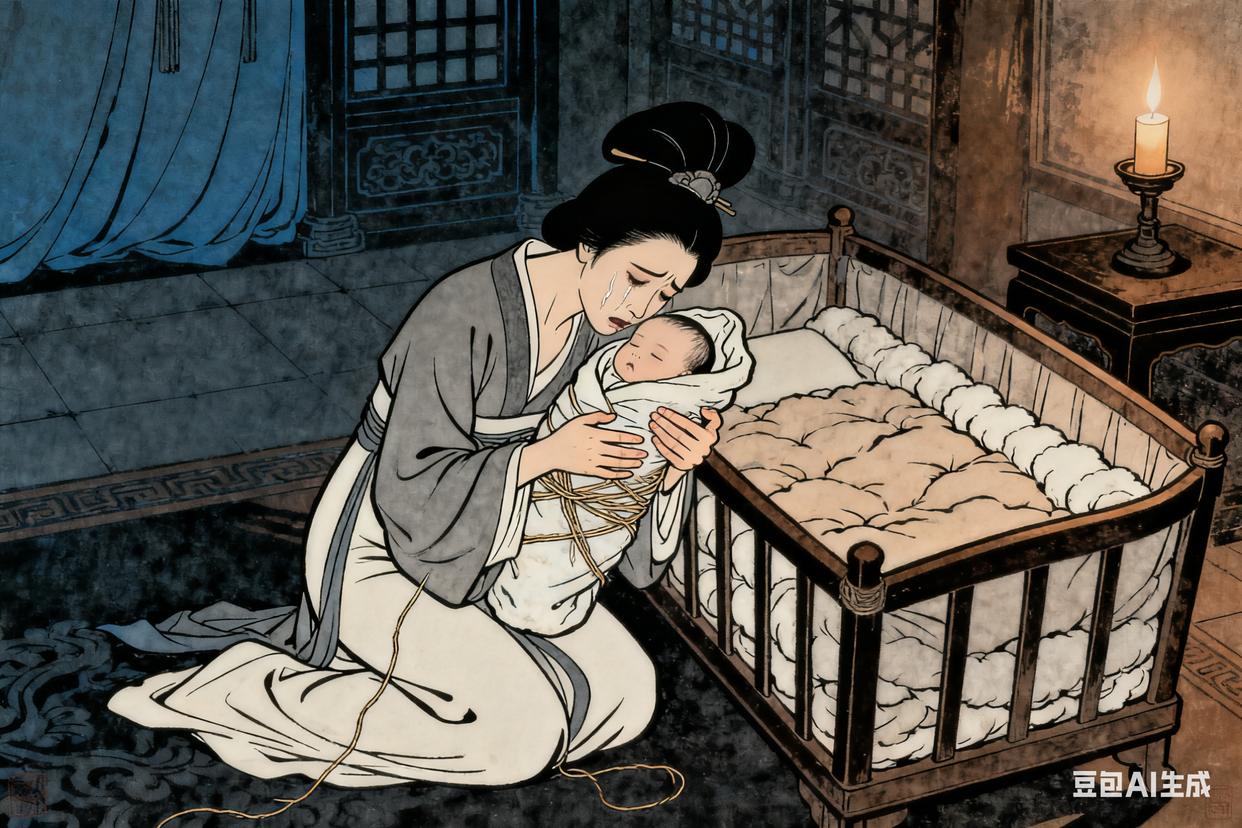

永徽五年的冬天特别冷,武则天刚生下小公主没几天,就裹着厚棉袄坐在窗边。王皇后来看孩子,伸手逗了逗襁褓里的婴儿,转身就走了。没过多久,宫女慌慌张张地跑进来,说小公主没气了。武则天冲进内室,看见孩子脸色发青地躺在床上,她伸手去抱,孩子的身体已经凉了。高宗赶来时,她跪在地上哭得失声,手指紧紧攥着孩子的襁褓,棉线嵌进肉里也不觉得疼。《旧唐书》里说,高宗因此有了废后的心思,可那天夜里,武则天坐在空摇篮边,看着烛火一点点燃尽,心里只有一个念头:这深宫之中,若不狠一点,连自己的孩子都护不住。

永徽六年的册封大典上,武则天穿着翟衣,站在高宗身边接受百官朝拜。翟衣上的十二章纹在阳光下闪闪发亮,她低头时,能看见腰间系着的玉佩 —— 那是高宗特意让人打造的,上面刻着 “武” 字。朝堂上曾经反对她封后的长孙无忌,此刻正低着头站在百官之首,她的目光扫过他,又很快移开。礼官高声念诵册封诏书时,她想起十四岁入宫那天,母亲在朱雀门外哭着送她,当时她以为皇宫是命运的牢笼,可现在才知道,牢笼的钥匙,要靠自己去抢。那天晚上,她在御书房帮高宗批阅奏折,指尖划过 “天后” 两个字,突然就笑了 —— 这两个字,她等了太多年。

显庆五年的夏天,高宗的风疾又犯了,头痛得躺在床上直哼哼。武则天端着药碗坐在床边,一勺一勺地喂他喝药。高宗拉着她的手说:“朕这病总不好,奏折就先交给你处理吧。” 她握着高宗滚烫的手,点了点头。那天夜里,她坐在御案前,就着一盏孤灯批阅奏折,案头放着一支玉笔,是太宗当年赏赐的。笔尖划过宣纸,发出沙沙的声响,她看着奏折上的 “均田制”“租庸调制”,突然觉得,这天下的重量,比她想象中更沉,也更让她着迷。

上元元年的朝会上,武则天站在高宗身边,提出了 “建言十二事”。她手里拿着奏疏,声音清亮地念着 “劝农桑,薄赋徭,息兵戈,禁淫巧”,大臣们有的点头,有的皱眉。高宗坐在龙椅上,时不时看她一眼,眼神里满是信任。散朝后,她回到后宫,把奏疏放在案头,又拿起那支玉笔,在空白的纸上写了 “二圣” 两个字。窗外的石榴花开得正艳,她想起家里的那棵石榴树,突然觉得,自己已经不是当年那个需要靠石榴花找安慰的小女孩了 —— 现在的她,能为这天下,种出一片更茂盛的 “石榴林”。

垂拱四年的秋天,明堂终于建成了。武则天站在明堂的第一层,抬头看着顶部的凤凰雕塑,阳光从窗户里照进来,落在她的帝袍上。工匠们还在给殿柱刷漆,空气中满是油漆和木材的味道。她伸手摸了摸殿柱,柱子很粗,需要两个成年人才能抱过来。旁边的官员说,这明堂高三百尺,号称 “万象神宫”,是天下最宏伟的建筑。她笑了笑,没说话 —— 她知道,这明堂不仅是一座建筑,更是她权力的象征,是她告诉天下人,女人也能撑起一片天的证明。

载初元年的九月初九,武则天在洛阳紫微城的应天门登基称帝,改国号为周,改元天授。她穿着明黄色的帝服,戴着十二旒的冕冠,一步步走上登基台。百官跪在下面,山呼 “万岁”,声音震得应天门的瓦片都在颤。她接过传国玉玺,玉玺很沉,冰凉的玉质贴着掌心,却让她觉得浑身发热。登基诏书上写着 “天授圣图,地出宝符,祥瑞屡臻,天人协赞”,她念到这里时,抬头看了看天,天空很蓝,没有一丝云。她想起在感业寺的那些日子,想起小公主的死,想起朝堂上的明争暗斗,突然就觉得,所有的苦,都值了。

长寿元年的春天,西域传来消息,吐蕃占领了安西四镇。武则天坐在御案前,看着西域地图,手指在龟兹、于阗、疏勒、碎叶四个地名上反复摩挲。她召来王孝杰,看着这位曾经兵败吐蕃的将军,问他:“将军敢再去西域一趟吗?” 王孝杰跪在地上,声音洪亮地说:“臣愿往,定复我大唐疆土!” 武则天点了点头,把那支玉笔递给了他:“将军此去,若能收复四镇,这支笔,就赏给你。” 后来王孝杰果然收复了安西四镇,她在朝堂上把玉笔赏给他时,看着他激动的样子,突然想起自己当年握着这支笔批阅奏折的夜晚 —— 这天下的安稳,从来都不是靠嘴说出来的,是靠像王孝杰这样的人,用命拼出来的。

证圣元年的正月,明堂突然失火了。武则天站在紫宸殿的台阶上,看着远处冲天的火光,脸上没什么表情,手指却紧紧攥着衣角。身边的宫女想给她递披风,被她挥手推开了。火光把夜空照得通红,就像当年太宗驾崩时掖庭宫的烛火。有人说,这是上天示警,劝她还政于李唐;也有人说,是有人故意纵火。她没管这些流言,第二天一早就下旨,重建明堂。工匠们又开始忙碌起来,她偶尔会去工地看看,看着一根根木材被架起来,看着殿柱一点点变高,心里只有一个念头:烧了就再建,只要她还在,这天下就乱不了。

圣历二年的冬天,狄仁杰病重,武则天亲自去他家探望。狄仁杰躺在床上,拉着她的手说:“陛下,立子则千秋万岁后配食太庙,立侄则未闻侄为天子而祔姑于庙者。” 她坐在床边,看着狄仁杰苍白的脸,点了点头。狄仁杰去世后,她在御书房坐了一夜,看着案头的两份奏折 —— 一份是劝她立侄子武三思为太子的,一份是劝她立儿子李显为太子的。她拿起那支旧的鎏金钗,钗头的凤凰已经快磨平了,她用钗尖在纸上划了划,最终在李显的名字上画了个圈。窗外的雪下得很大,她想起高宗当年送她这支钗时的样子,突然就明白了,有些东西,终究是不能忘的 —— 比如她是高宗的妻子,是李显的母亲,是李家的儿媳。

长安四年的冬天,武则天病得很重,住在迎仙宫的长生殿里。床幔低垂,挡住了外面的光线,殿里很暗,只有一盏小灯亮着。御医每天都来诊脉,可她的身体还是一天比一天差。她躺在病床上,看着床顶的纱帐,想起了很多事:十四岁入宫时的紧张,感业寺扫地时的孤寂,册封皇后时的荣耀,登基称帝时的辉煌…… 她摸了摸怀里的紫绫帕,帕子已经很旧了,上面的花纹都快看不清了。宫女进来给她换茶,她看着宫女年轻的脸,突然就笑了 —— 她这一生,活得比很多男人都精彩,还有什么不满足的呢?

神龙元年的正月,张柬之等大臣带兵入宫,发动了 “神龙革命”。武则天从睡梦中被惊醒,听见外面传来兵器碰撞的声音。她坐起来,披着衣服走到门口,看见张柬之站在台阶下,手里拿着一把剑。张柬之说:“陛下,诸武专权,危害社稷,请陛下退位,还政于太子。” 武则天看着他,又看了看周围的士兵,突然就觉得累了。她点了点头,转身走回屋里,把传国玉玺放在了桌子上。那天下午,李显登基,恢复了唐的国号。武则天坐在窗边,看着外面的阳光,想起了自己登基那天的情景 —— 原来,再辉煌的日子,也有结束的时候。

神龙元年十一月,武则天在洛阳上阳宫去世,享年八十二岁。她临终前,留下遗诏:“去帝号,称则天大圣皇后,与高宗合葬乾陵。” 她躺在病床上,手里握着那支旧鎏金钗,钗头的凤凰已经磨得看不见了。宫女在旁边哭着,她却很平静,闭上眼睛时,好像又看见了十四岁那年,母亲在朱雀门外送她的样子。后来,人们在乾陵为她立了一块无字碑,碑上没有刻一个字。有人说,她是想让后人来评价她的功过;也有人说,她觉得自己的一生,不是用文字就能概括的。

如今,乾陵的无字碑还立在那里,经历了千年的风吹雨打。游客们站在碑前,有的赞叹她的勇气,有的批评她的狠辣,可没人知道,在那些冰冷的文字和宏大的历史背后,她也曾是一个会因为一片落叶而伤心,会因为一支钗而期待的女人。她的那支鎏金钗,或许早就随着岁月消失了;她用过的那支玉笔,可能还藏在某个博物馆的角落里。可她的故事,却一直流传着 —— 告诉我们,无论身处什么样的困境,都不要放弃心中的光;无论别人怎么评价,都要勇敢地活成自己想要的样子。就像她当年在感业寺里,摸着那支鎏金钗时想的那样:只要心里有光,再长的黑夜,也会有天亮的一天。