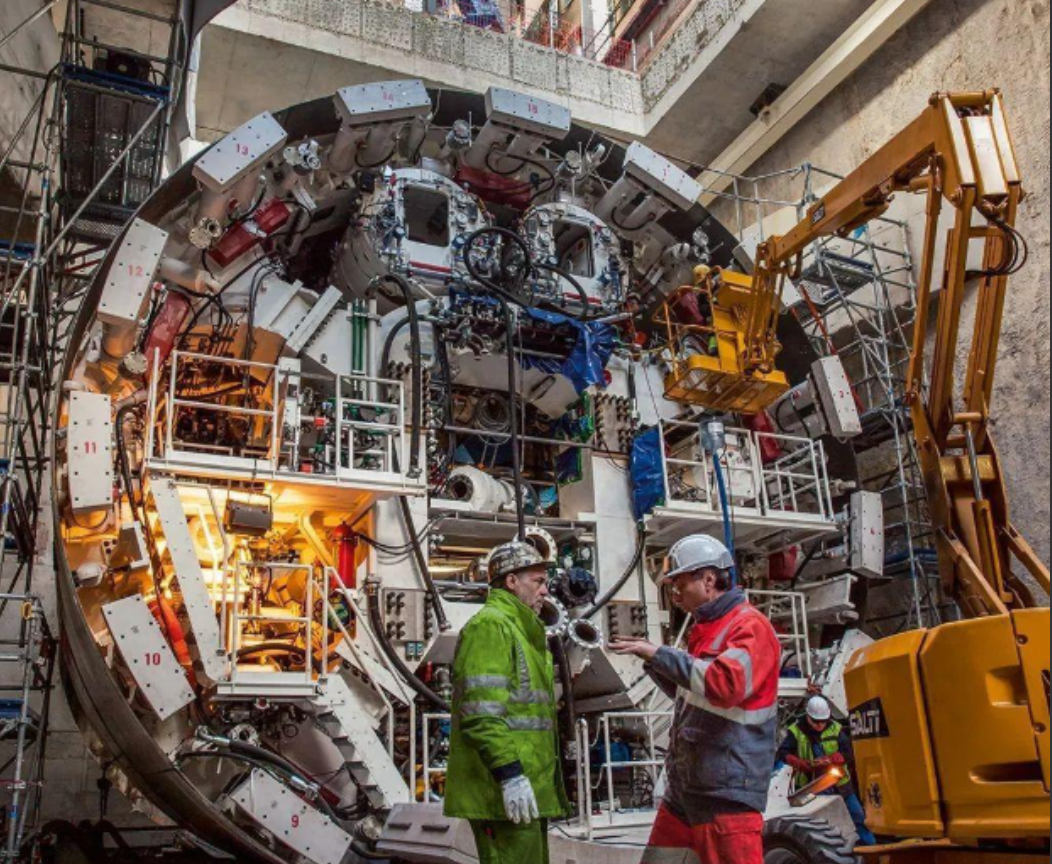

1997年,中国修建秦岭隧道时,找德国购买盾构机,德国鼻孔朝天:3.5亿一台,爱买买,不买拉倒!我方纠结过后最终选择购买,而正是那次购买,让今后的德国人后悔到哭泣。 那会儿工地上的工程师们看着德国设备卸车时,心里五味杂陈。两台盾构机花了7个亿,够当时修半条铁路了。 更憋屈的是后续维护,德国工程师来修机器,警戒线拉得比工地围墙还严,中方技术员想凑近看一眼,立马被呵斥"退后"。 有次机器卡壳,德国专家周末死活不肯加班,眼睁睁看着工地停工两天,光误工费就赔了几百万。 最让人心窝火的是个小零件,盾构机上一个不起眼的钢结构件坏了,按图纸加工时发现尺寸不对,明摆着是德国设计的问题。 可对方派工程师来修改,开口就要每天1万块服务费,连从酒店到工地的车程都算工时。老师傅们蹲在工棚里抽烟,都说这哪是买设备,简直是请了群祖宗。 秦岭隧道用了5个月贯通,比人工挖掘快了十年,可这"快"的代价太沉重。当时全国到处都在搞基建,要是每条隧道都靠进口盾构机,钱包根本扛不住。 2002年,国家把盾构机研发列进863计划,一群平均年龄不到35岁的工程师扎进了实验室。 没有图纸就自己画,拆了进口机器对着零件逆向琢磨,连刀盘上的合金齿都要反复试验几十种材料。 有次调试刀盘转速,刚启动就听见"哐当"一声,新做的齿轮箱裂了道缝。团队里的老工程师盯着裂缝红了眼,连夜带着年轻人翻资料,最后发现是材料热处理工艺差了火候。 就这么一点点抠,三年里报废了上百个零件,终于摸透了盾构机的"脾气"。 2008年"中铁1号"下线那天,没人放鞭炮,大家都围着机器转,摸着冰冷的刀盘掉眼泪。 这台国产盾构机第一次在河南的隧道工程亮相时,德国厂商还派人来"参观",嘴角撇得能挂油瓶,说"最多撑三个月"。 结果它一口气挖了两公里,性能半点不比进口货差。 真正的较量在2012年,成都地铁施工时,国产和德国盾构机来了场PK。两条平行隧道同时开工,国产机每天掘进12米,德国机快了半米,但维修费比国产机贵了十倍。 更关键的是,国产机报价2500万,只是德国设备的零头。施工方算了笔账,用国产机挖完整条线,能省出两个亿。 这下局面彻底反过来了,国产盾构机像雨后春笋似的冒出来,针对不同地质量身定制:在深圳挖地铁用矩形顶管机,能在楼房底下穿梭不影响地基。 在陕北沙漠边缘用马蹄形盾构机,适应松软的黄土层;北京东六环改造用的"京华号",刀盘上画着京剧脸谱,直径比三层楼还宽。 2020年"粤海14号"下线时,中国已经造出第1000台盾构机。德国那家曾经牛气冲天的厂商,因为价格被压到原来的三分之一,加上订单被抢,悄没声息地倒闭了。 现在中国盾构机占了全球三分之二的市场,从马来西亚的雨林到欧洲的山地,都能看到带着中文标识的刀盘在转动。 去年有个德国工程师来中国考察,站在"京华号"面前叹口气:"当年真该教你们点技术,至少现在还能当个配件供应商。" 旁边的中方工程师笑着递给他一瓶水:"其实该谢你们,要是当初没把价抬那么高,我们可能还没动力自己搞研发呢。" 工地上的老人们还记得,当年进口盾构机的警戒线内,藏着多少憋屈。如今国产盾构机轰鸣着钻山越岭时,那声音里,全是中国人不服输的劲儿。

很好

中华民族是最聪明的民族 没有之一、伟人给我们创立了新中国、建立了领袖和国家体质样本、只要同心合力、中华民族将永远屹立世界之巅!