梅兰芳第一次见到周恩来,是在1919年。当时,周恩来还是天津南开中学的学生,一名业余话剧演员,一次到北京演出,梅兰芳曾去看过。

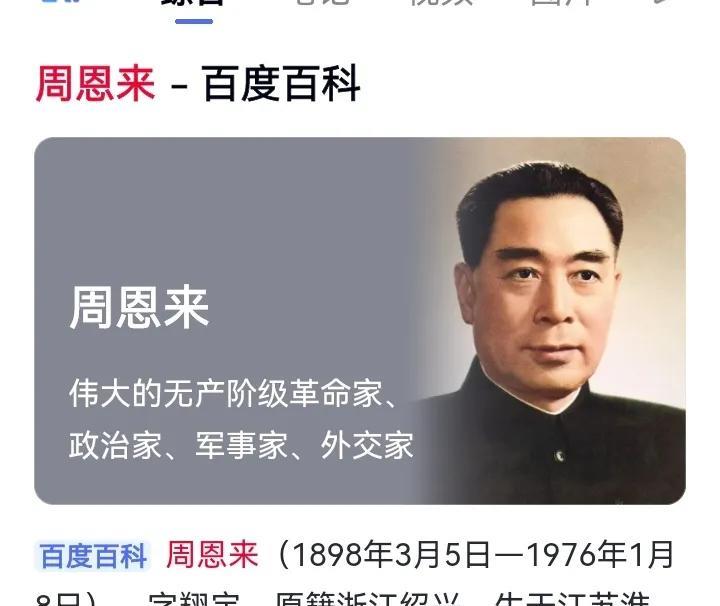

梅兰芳出生在北京一个京剧家庭,从小接触戏曲艺术,祖父和父亲都涉足这个行当。他八岁开始学昆曲,十岁就在广和楼登台,表演《天河配》。后来进喜连成科班,接受七年训练,专注青衣和花旦角色。出科后,他在北京各戏园唱戏,1913年去上海演出,一炮打响。梅兰芳融合各种技法,创立自己的流派,代表作如《霸王别姬》和《宇宙锋》。他还改革剧目,设计新唱腔和身段,1919年首次访日演出,推动京剧走向国际。周恩来出生在江苏淮安,早年家庭变故,寄居舅家,后到天津南开中学读书。他在那儿积极参加学生活动,组织新剧团,编排话剧。1915年参与演出《华娥传》,饰演女主角。南开时期,他投身五四运动,1919年赴日留学前,组织校庆话剧。周恩来对戏剧的热情,让他后来在工作中重视文化事业。

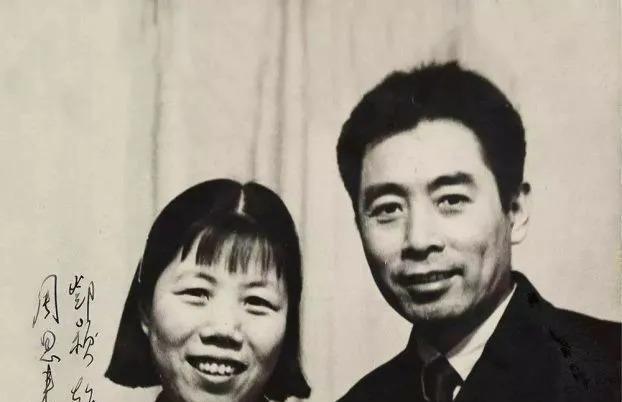

南开中学校庆时,周恩来和同学排演话剧《一元钱》,他饰演女主角孙慧娟。排练中,他认真准备,演出在学校礼堂进行,获得好评。北京文艺界邀请他们来京表演,周恩来随团北上,在当地剧场登台。梅兰芳作为京剧名角,买票观看这场学生话剧,尤其注意周恩来的表演。演出后,他们开座谈会,梅兰芳评论周恩来的扮相和演技,周恩来听取意见。这次相遇虽短暂,却让两人留下印象。周恩来那时还是中学生,梅兰芳已成名角,但戏剧把他们连在一起。三十年后,他们重提此事,感慨同行之谊。这件事反映出早期文化交流的活力,那时话剧和京剧虽不同,却都服务于社会启蒙。周恩来从话剧中锻炼表达能力,后来用于领导工作;梅兰芳则从传统中创新,推动艺术发展。

解放后,梅兰芳从上海北上,参加全国文学艺术工作者代表大会,与周恩来重逢,两人回忆1919年往事。周恩来提到南开话剧和北京演出,梅兰芳记起座谈会细节。周恩来说他们算同行。大会中,梅兰芳演出《霸王别姬》,周恩来观看。闭幕时,周恩来希望梅兰芳留北平工作,梅兰芳同意考虑。九月,根据周恩来提议,梅兰芳出席政协会议,当选常委,参加开国大典。周恩来再次邀请他定居北京。1950年,周恩来批准任命梅兰芳为戏曲改进局京剧研究院院长,全家迁京。1951年研究院成立,周恩来题词强调重视改造与团结教育。1953年,梅兰芳当选文联副主席和中国戏剧家协会副主席,周恩来到会讲话。周恩来支持下,1955年中国京剧院成立,梅兰芳任院长,聘王瑶卿等老艺术家为名誉教授。王瑶卿指导多名演员,形成独特流派。周恩来派人接回俞振飞等名角,他们投入教学。周恩来叮嘱京剧院起示范作用,组建剧团巡演,总结经验著书。

1959年,梅兰芳入党前,周恩来表示愿做介绍人,如之前为程砚秋所做。梅兰芳建议院内同志担任,周恩来赞许。为国庆十周年,梅兰芳排演《穆桂英挂帅》,周恩来观看,建议改台词。周恩来重视戏剧在外交中的作用,安排梅兰芳访日演出,推动中日交流。梅兰芳罢演多年后,重返舞台,体现对国家支持的回应。周恩来在工作中常关心文化人士,梅兰芳从中受益,推动京剧改革。这段交往不只个人友情,还反映新中国对传统艺术的重视。周恩来从早期话剧经验出发,支持戏剧发展,梅兰芳则用艺术回报社会。1961年,梅兰芳心脏病突发住院,周恩来从北戴河赶回探望,切脉劝静养。三天后,梅兰芳逝世,周恩来送花圈悼念。