1420年,紫禁城即将完工,作门槛的木材被木匠锯断了一寸,由于无法更换木材,21岁的木工蒯祥冒着被杀头的危险,让木匠把木材再锯一寸!谁知道,此举竟然得到明成祖朱棣的夸奖,这是为何?

那年深秋,北京城的风里已经带着丝丝寒意,可紫禁城的工地上却热火朝天,这座象征着大明王朝无上权威的宫殿群,经过十五年的精心营造,终于要迎来竣工的时刻。

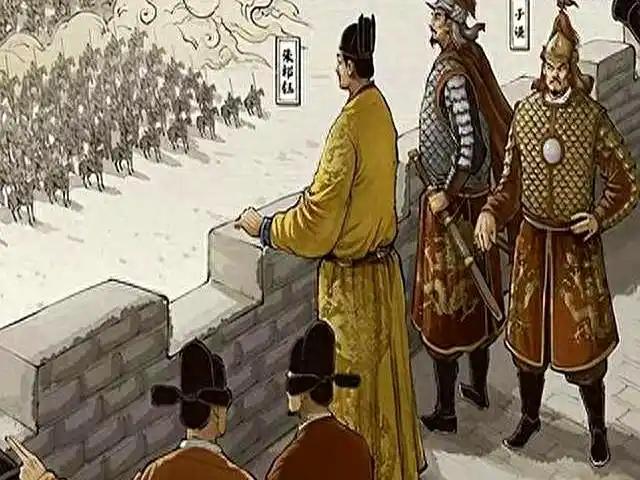

在众多能工巧匠中,有个叫蒯祥的年轻人格外引人注目,他才二十一岁,却已经是整个工程的总设计师,连皇帝朱棣都对他赞不绝口。

可谁也没想到,就在紫禁城即将完工的节骨眼上,一场突如其来的危机差点让这个年轻天才掉脑袋。

事情发生在承天门的门槛安装现场。作为紫禁城的正门,承天门的每一处细节都代表着皇家的威严。

门槛选用的是一根南方进贡的金丝楠木,这种木料不仅珍贵稀有,更有着"千年不腐"的美誉。

可就在工匠们准备安装时,有人发现门槛居然被锯短了一寸,现场顿时乱作一团,要知道在等级森严的明朝,这种失误可是要掉脑袋的大罪。

更糟的是,金丝楠木一时半会根本找不到替代品,工期又迫在眉睫。

年轻的蒯祥闻讯赶来,盯着那根短了一寸的门槛看了许久,所有人都以为他会大发雷霆,没想到他竟让工匠们再锯掉一寸。

这个决定让在场的人都傻了眼,本来就不够长,再锯岂不是雪上加霜?

可蒯祥心里早有盘算,他让工匠们在门槛两端各开一个槽口,做成可拆卸的活络结构,还在两端雕刻了精美的龙头图案。

完工后的门槛不仅能自由拆装,方便车马通行,那栩栩如生的龙头更给庄严肃穆的承天门增添了几分灵动。

朱棣验收那天,原本阴沉的脸色在看到这个独特设计后顿时舒展开来,他仔细端详着门槛上的雕工,龙须、龙鳞纤毫毕现,活灵活现。

更妙的是这个设计解决了实际问题,皇宫里经常要进出车马,固定门槛反而不便。

朱棣当场称赞蒯祥是"当代鲁班",还赏赐他食七品俸禄的殊荣, 这个因祸得福的故事很快传遍京城,老百姓都管这叫"金刚腿",成了茶余饭后的美谈。

其实蒯祥的才华远不止于此,他出身苏州香山的木匠世家,祖父蒯思明、父亲蒯福都是名震江南的能工巧匠。

从小在木屑堆里长大的蒯祥,十六岁就能独立主持大型工程,双手能同时画龙而分毫不差。

紫禁城的建造让他大显身手,从三大殿到御花园,处处都有他的匠心独运。

他发明的数十种榫卯结构,不用一根钉子就能让建筑稳如泰山,连地震都奈何不得,这些技术至今还在古建修复中发挥着作用。

朱棣对蒯祥的赏识不仅仅是因为那次门槛事件,这位雄才大略的皇帝一生五次亲征漠北,派郑和下西洋,修《永乐大典》,迁都北京,每个决定都需要蒯祥这样的实干家来落实。

紫禁城对朱棣而言不只是皇宫,更是宣示"天子戍边"决心的政治宣言。

他需要蒯祥这样既有传统技艺又敢于创新的工匠,就像他需要郑和这样的航海家一样。

在那个等级森严的年代,一个木匠能官至工部左侍郎,享受一品俸禄,还能"荫及子孙",这在历史上都是极为罕见的。

六百年过去了,当我们站在天安门前,依然能感受到蒯祥们的智慧与勇气。

他们用榫卯代替铁钉,用活络门槛化解危机,用最朴素的方式诠释着"天人合一"的东方哲学。

紫禁城历经近五百年的风霜依然巍然屹立,不正是对这些无名英雄最好的纪念吗?

那些巧夺天工的技艺,那些化险为夷的智慧,还有那份在皇权高压下依然保持的创造力,都随着一块块金砖、一根根楠木,永远镌刻在这座人类文明的瑰宝之中。