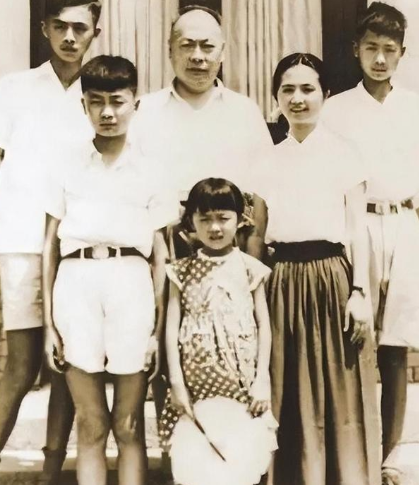

1974年,陈毅夫人张茜病重弥留之际,盯着三个儿子只说了一句话:“妹妹不出嫁,你们谁也别分家!”一句话震住全场,也彻底改变了陈家兄妹此后几十年的命运。 外交部文件桌上那本旧词典,纸张泛黄,封面磨损,扉页却极其干净,上面用钢笔写着八个字:“外交无小事,一词千斤重,”这本词典的主人是陈珊珊——一位在国际谈判桌上沉稳从容、被誉为“字斟句酌型外交官”的女性。 那枚笔迹清晰的批注,来自她的母亲张茜,几十年前,这本词典曾被母亲悄悄塞进行李箱,那时,陈珊珊刚获准赴英国留学,准备踏上命运全新的一段旅程,词典最初是战前旧版,由张茜从上海一家旧书店托人寻得,书页边角磨损,扉页夹着母亲写满批注的便签,对她来说,这本字典不仅是语言工具,更是一份沉甸甸的嫁妆,也是一份精神托付。 张茜是陈毅元帅的夫人,也是一位深谙文字分量的革命女性,早年在延安时,她便担任翻译工作,后来又参与出版与文艺事务,一生与文字打交道,她深知语言的精准不仅关乎表达,更关乎立场、态度乃至国格,因此,她对子女,尤其是女儿的语言训练近乎苛刻,陈珊珊小时候拼错五个英文单词,母亲便要求她抄写整本词典,不是惩罚,而是训练记忆与细节意识,她始终认为,外交不是舞台,而是战场;词汇不是装饰,而是武器。 陈毅与张茜育有四个孩子,三个儿子之后才得了陈珊珊,夫妻俩视若掌上明珠,早在女儿年幼时,张茜便让她学习钢琴与芭蕾,原本希望她走艺术之路,但新中国成立后,外交战线急需有语言天赋又有文化背景的年轻人,陈毅便极力主张女儿学外语,夫妻二人并未强行决定,而是让女儿自行取舍,陈珊珊最终选择了英语,这一决定改变了她的命运,也延续了家族的使命感。 1971年,陈毅病重,临终前,他仍然关心女儿的学业,病床边,他让张茜从枕下拿出一本磨旧的英语教科书递给女儿,这是他们特意为她准备的留学资料,陈珊珊接过书时,父亲已无法言语,只是轻轻点头,三个月后,陈毅去世,张茜强忍悲痛,继续整理丈夫的遗稿,完成他未竟的文化工作,她以一种极其克制的方式表达哀思,白天照常出勤,夜深人静时才独自落泪。 次年,外交部安排陈珊珊赴英深造,张茜没有阻拦,虽知自己已患肺癌,却坚持不告诉女儿病情,她认为,女儿的前途比一时团聚更重要,临行前夜,她悄悄将珊珊行李里的旗袍换成了列宁装,又一件一件叠好毛衣,她知道英国湿冷,毛衣要贴身穿,送别那天,她没有落泪,直到列车开动,才在月台边追着喊:“每月要寄平安信!”那时正是初春,北京的柳絮在空中飘荡,一缕缕地落在她早已花白的鬓角上。 珊珊在伦敦的生活并不轻松,一边攻读语言证书,一边克服思乡之苦,她每月一封航空信寄回北京,信封上贴着伊丽莎白女王头像的邮票,张茜将这些信小心翼翼地收藏在病床边的枕下,有时还会轻轻抚摸信封的边缘,她的身体每况愈下,却坚持不让儿子告知妹妹真相,她说,不能让孩子半途而废,机会难得,不能因为她而耽误。 病重的最后几个月,张茜常常对着墙上那幅世界地图出神,手指停留在英伦三岛上良久,她不再参与任何工作,只是静静地等待,有一次醒来,她第一句话便问护士:“今天收着信没?”其实那封信早已到了,就压在她的枕下。 1974年春,张茜意识到自己大限将至,她叫来三个儿子,在病历背后写下遗嘱,写到“待珊珊成婚,方可分家”时,钢笔忽然断墨,儿子欲取墨水,她却摆摆手,用指甲在“婚”字旁深深划了一道痕,这道划痕,后来被完整复刻在她的墓碑背面——不附文字,只是那道指甲刻下的痕迹,仿佛是一种无声的坚持。 她去世后,陈珊珊仍在英国攻读同声传译证书,未能赶回,直到几年后珊珊学成归国,才从兄长口中得知母亲的病情与遗愿,那天,邓颖超亲自到机场接她,在返回的吉普车上,她接过母亲留给她的一块绣帕,绣着一枝梅花,帕角的线迹微微发黄,她将这块帕子缝入了自己的婚纱内衬,婚礼那天,三个哥哥遵照母亲遗愿正式分家,老大将那支断墨的派克钢笔交给了妹夫。 钢笔、词典、绣帕,这些物件传递的,不只是家庭记忆,更是一种家风的延续,数十年后,陈珊珊成为出色的外交大使,参与多场重要谈判,她在谈判桌上总会摆一本文本对照的词典,还保留着翻阅时用指尖轻敲封皮的习惯,有一次中美会议陷入僵局,她默默翻开词典,将扉页推到美方代表面前,对方翻译读出那句批注,“一词千斤重”,会议室顿时安静下来,随即响起掌声。