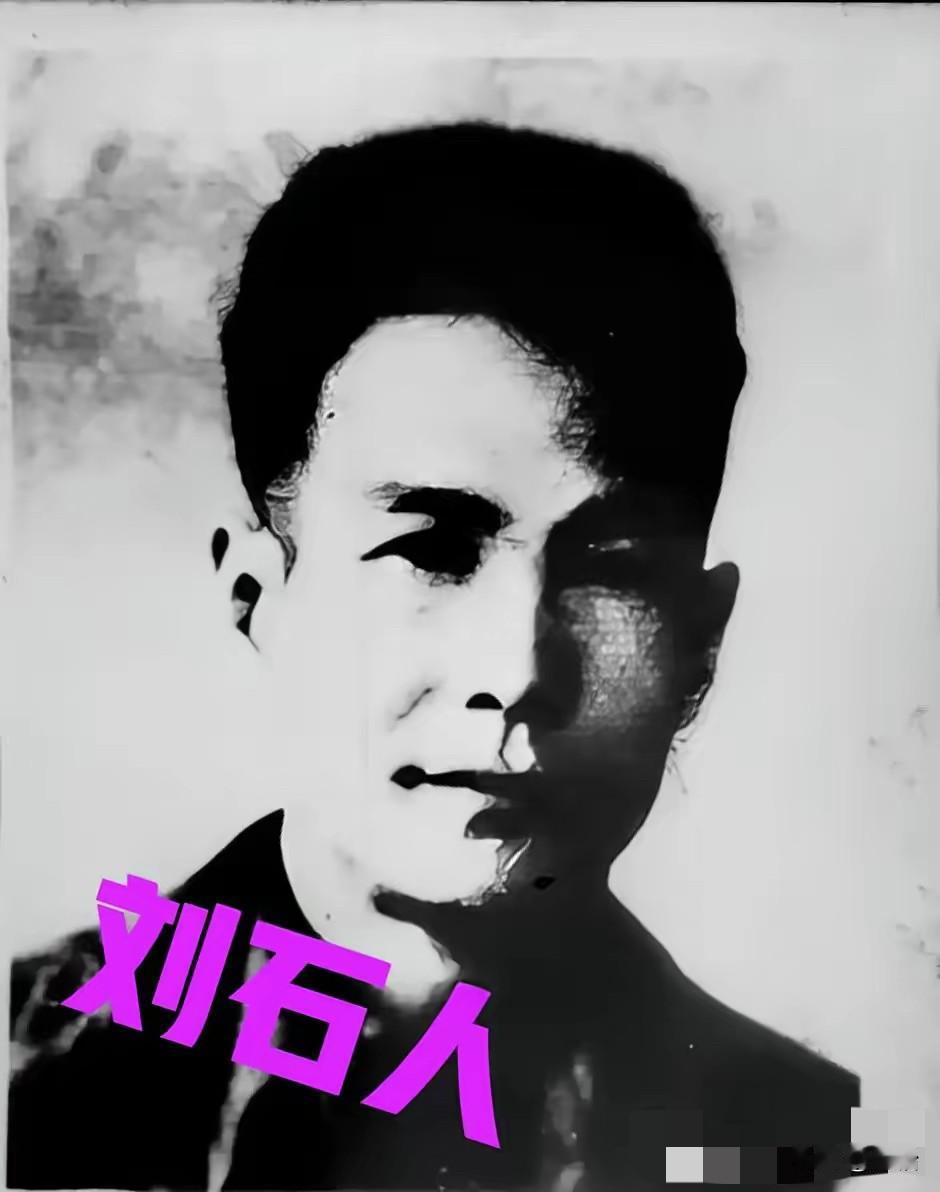

1948年,狱医刘石人到女牢诊病,一个女犯突然摔倒,刘石人正要扶她,看守却走了过来,他只能大骂:“找死啊,差点撞到老子了!” 刘石人是渣滓洞的中校狱医。这天,渣滓洞女牢有人生了病,看守就叫来了刘石人,让他去女牢看病。 女牢中,有个叫胡其芬的地下党员见刘石人来了,就准备了一张纸条。等刘石人进入女牢,胡其芬就主动上前,还故意撞了刘石人的那一瞬间,胡其芬就把一张纸条塞进了刘石人的口袋之中。 刘石人的心“咯噔”一下,口袋里的纸条像块烙铁,烫得他手心冒汗。他强装镇定,弯腰给“生病”的女犯搭脉,指尖触到对方冰凉的手腕,却能感觉到她脉搏里藏着的紧张——那是同一种频率的心跳,在铁窗的阴影下悄悄共振。 “发烧,开两副退烧药。”他在处方单上潦草地写着,眼睛却瞟着门口的看守。那看守叼着烟,斜着眼打量女牢,皮靴在水泥地上蹭来蹭去,像头随时会扑上来的野兽。刘石人写完药方,抓起药箱转身就走,胡其芬那句“多谢医生”飘过来时,他的后颈已经沁出了冷汗。 回到医务室,他反锁房门,从口袋里摸出纸条。纸条是用草纸撕的,边缘毛糙,上面的字是用烧焦的火柴头写的,歪歪扭扭却很用力:“女牢断粮三日,十人患痢疾,需奎宁。速告外。”末尾画了个小小的五角星——那是狱中党组织和外界联络的暗号。 刘石人捏着纸条,指节泛白。他来渣滓洞当狱医,本是想混口饭吃。抗战时他在后方医院救过伤兵,抗战胜利后被国民党收编,派到这里。起初他只当是份差事,每天给狱友拿些不痛不痒的药,对看守的打骂装聋作哑。可上个月,他亲眼看见一个年轻人被打得血肉模糊,只因唱了句“解放区的天是晴朗的天”,那孩子的眼睛瞪得圆圆的,死不闭眼,他夜里就总做噩梦。 “奎宁……”他喃喃自语。这种治痢疾的药,库房里有,可看守看得紧,少一片都要登记。他打开药箱,里面的纱布、碘酒摆得整整齐齐,最底层有个夹层,是他藏私房钱的地方——现在,那里或许要藏更重要的东西。 第二天,他借口“药品受潮需要晾晒”,缠着看守打开库房。看守不耐烦地踹了他一脚:“快点,别耍花样!”他在货架前磨蹭,趁看守转身点烟的功夫,飞快地抓了两小瓶奎宁塞进白大褂内袋,又把那张纸条折成小方块,塞进药瓶的标签后面。 下午给男牢送药时,他路过放风场,看见一个叫“老陈”的杂役在扫地。老陈是地下党的外围联络员,这是他之前从狱友的眼神里猜出来的。他故意把药箱往地上一磕,药瓶滚出来,奎宁瓶正好落在老陈脚边。“瞎了眼啊!”他骂骂咧咧地去捡,老陈弯腰帮忙,两人的手碰到一起时,老陈的指尖在他手背上敲了三下——那是“收到”的暗号。 日子一天天过,刘石人的心总悬着。他怕被发现,夜里总惊醒,摸一摸枕头下的手术刀——那是他给自己留的后路,真被抓住了,死也不能当叛徒。可他更怕,怕外面收不到消息,怕女牢的同志真的挺不过去。 一周后,老陈趁送开水的机会,塞给他一块窝头,里面夹着张更小的纸条:“药已收到,外筹粮,勿急。”他咬着窝头,粗糙的面渣剌得嗓子疼,眼里却有点发热。原来,那些被铁链锁住的人,那些在酷刑下不低头的人,不是孤军奋战。 1949年8月,重庆开始解放的传闻越来越多。看守的脾气变得更坏,动不动就开枪示威。一天,胡其芬在放风时故意和他“相撞”,这次塞给他的纸条上只有三个字:“盼黎明。”他看着胡其芬的眼睛,那里面没有恐惧,只有亮闪闪的光,像黑夜里的星星。 后来,渣滓洞的枪声响起时,刘石人正在医务室整理药品。他听见女牢传来口号声,听见枪声密集得像爆豆,就把所有的奎宁、磺胺都往口袋里塞,想冲过去。可看守用枪指着他的头:“老实待着,不然打死你!”他只能眼睁睁看着浓烟从女牢的方向冒起来,心像被生生剜掉一块。 解放后,刘石人找到接管渣滓洞的同志,交出了那些没来得及送出的纸条。他指着胡其芬的名字说:“她传递消息时,手在抖,可眼睛一点都不抖。”有人问他:“你就不怕死吗?”他拿起那把没派上用场的手术刀,刀面映出他满是皱纹的脸:“怕,可看着他们那样,我更怕自己活得像个行尸走肉。” 在那样的地狱里,一张纸条的重量,超过千钧。它不仅传递着情报,更传递着一种信念——哪怕被关在铁牢里,哪怕随时会牺牲,总有人在守望,总有人在呼应。刘石人不是英雄,他只是个在良知和怯懦间选择了前者的普通人,可正是这样的普通人,让黑暗里有了缝隙,让光得以照进来。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。