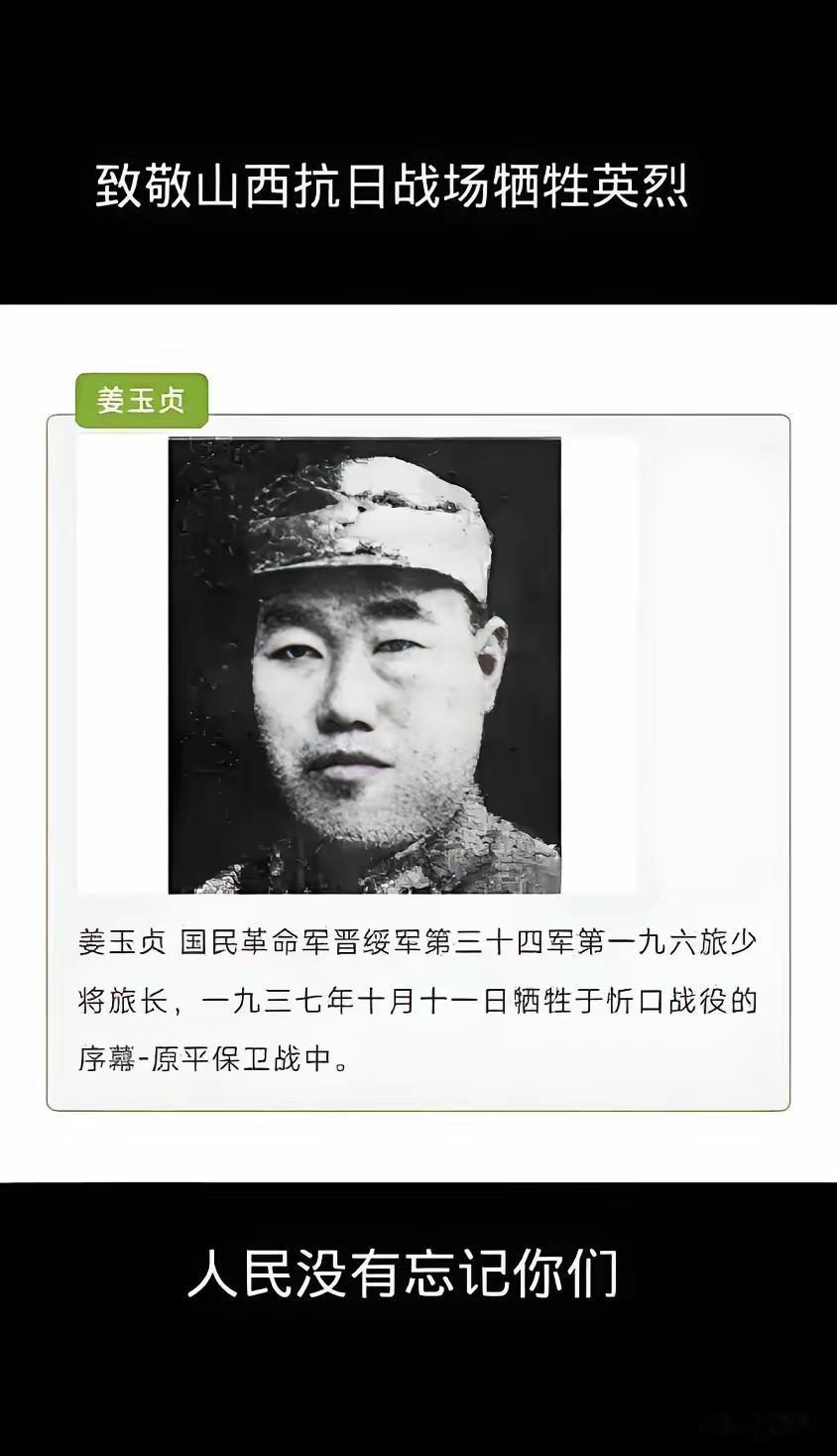

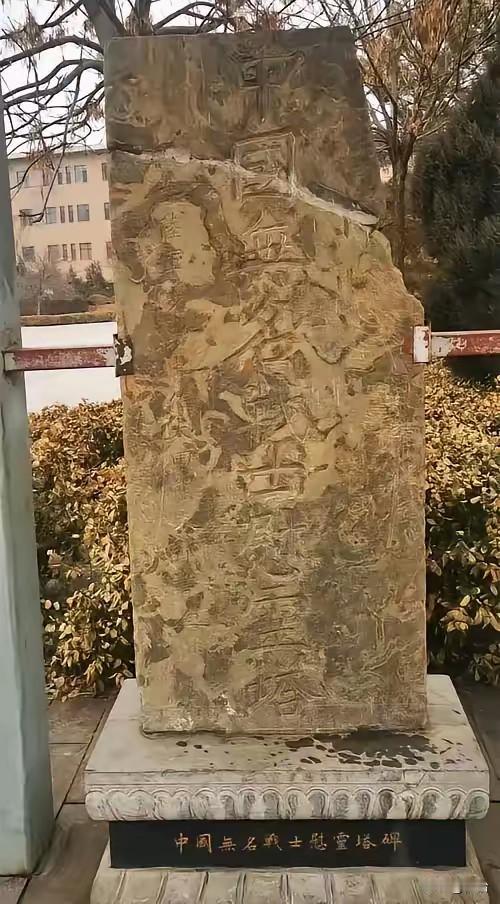

1937年,196旅旅长姜玉贞被板垣师团砍下头颅泄愤,随后鬼子的举动令人难解,竟然为全军覆没的196旅立了一块碑,上面写着“中国无名战士慰灵塔”。 姜玉贞不是天生的猛将。他老家在山东菏泽,打小就听村里老人讲甲午年间的故事,十五岁揣着两个窝头跑出去参军,从北洋军的小兵熬成国民革命军的旅长,手里的枪换了好几杆,身上的伤从来没断过。 这年9月,原平保卫战打响,日军板垣师团带着坦克大炮扑过来,上级给196旅的命令是“死守七天,为忻口会战争取时间”。姜玉贞站在城头,望着城外黑压压的日军,对身边的参谋说:“咱196旅是山东兵,老家遭过鬼子的罪,这次咱就在这儿,让他们知道中国人的骨头硬!” 原平城是座土城,城墙最高处才三丈,日军的炮弹像雨点似的砸过来,城砖碎成渣,尘土呛得人喘不过气。姜玉贞光着膀子在城头指挥,左臂被弹片划开个口子,他抓把灶灰摁住伤口,扯开嗓子喊:“山东的爷们,给我顶住!让鬼子看看咱的血是热的!” 士兵们大多是山东、河北的农民,有的刚放下锄头就扛枪,可没人孬种。三营的机枪手王二楞,腿被打断了,就趴在断墙上继续射击,枪管打红了,用尿浇凉了再打,最后抱着机枪和冲上来的鬼子同归于尽。城里的百姓也没躲,老人送水,妇女包扎伤口,有个十二岁的娃,冒着枪林弹雨给前线送手榴弹,被流弹打中,手里还攥着没送出去的弹弦。 守到第五天,城里的粮食见了底,弹药也快光了。姜玉贞把全旅剩下的三百多人召集到城隍庙,庙里的菩萨像被炮弹炸掉了半边,他对着残像磕了三个头:“弟兄们,咱196旅的任务快完成了,能多守一分钟,后方就多一分准备。怕死的现在走,我不怪他;想留下的,跟我拼了!”没人动,三百多双眼睛瞪得像铜铃,齐声吼:“跟旅长拼了!” 第七天清晨,日军从城墙缺口冲进来,巷战打响了。姜玉贞的手枪里只剩最后一颗子弹,他用枪托砸倒一个鬼子,被身后的刺刀捅穿了肚子。他靠着墙坐下来,看着身边倒下的士兵,嘴角咧开个笑:“咱……守住了……” 板垣师团的指挥官听说抓了个旅长,本来想劝降,见姜玉贞死不闭眼,恼羞成怒,下令砍下他的头颅,挂在城头示众。可当清点战场时,日军军官们沉默了:这座不足两平方公里的小城,躺了196旅两千多具尸体,平均每米街道都有三具遗体,有的还保持着射击姿势,有的手里攥着咬碎的鬼子耳朵。 更让他们心惊的是,在指挥部的废墟里,发现了姜玉贞的日记,最后一页写着:“我196旅虽全军覆没,然中华儿女不可欺,今日血洒原平,他日必饮马东京。”字迹被血浸透,却一笔一划透着狠劲。 立碑的命令是板垣征四郎下的,部下都不理解:“大佐,这些是敌人,为何要立碑?”板垣没说话,只是指着那些还没来得及掩埋的196旅士兵遗体——有个年轻士兵的口袋里,装着半块没吃完的高粱饼,饼里夹着张揉皱的照片,上面是个穿花布衫的姑娘。 这“慰灵塔”立在原平城外,日军每次路过都要敬礼,可没人知道,这背后藏着日军的复杂心思:既是对这支让他们付出三千伤亡的部队的忌惮,也是想对内炫耀“皇军连敌人都尊重”,更是一种潜意识的恐惧——他们怕这样的中国人太多,怕这场战争根本打不赢。 姜玉贞的头颅,后来被百姓偷偷取下来,和身体合葬在菏泽老家。他的妻子拿着部队送的抚恤金,没给自己留一分,全捐给了县里的抗日小学,说:“玉贞说过,娃们学好了,国家才有指望。” 196旅全军覆没了吗?没有。他们的血渗进原平的土里,长出了更多的“196旅”——后来忻口会战中,无数新兵喊着“为196旅报仇”冲向敌阵;敌后的游击队里,不少人胸口揣着抄录的姜玉贞日记。 日军立的碑,终究没能镇住中国人的骨气。他们或许永远不懂,196旅的士兵不是“无名战士”,他们是王二楞,是张铁蛋,是千千万万个有家有国的普通人,只是在民族危难时,把名字刻进了山河里。 回头想,鬼子的举动真的“难解”吗?当一支军队为了保家卫国,明知必死还死战不退时,连敌人都不得不承认他们的英勇。196旅用血肉证明:中国从来没有“无名战士”,他们的名字,叫中华儿女。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。