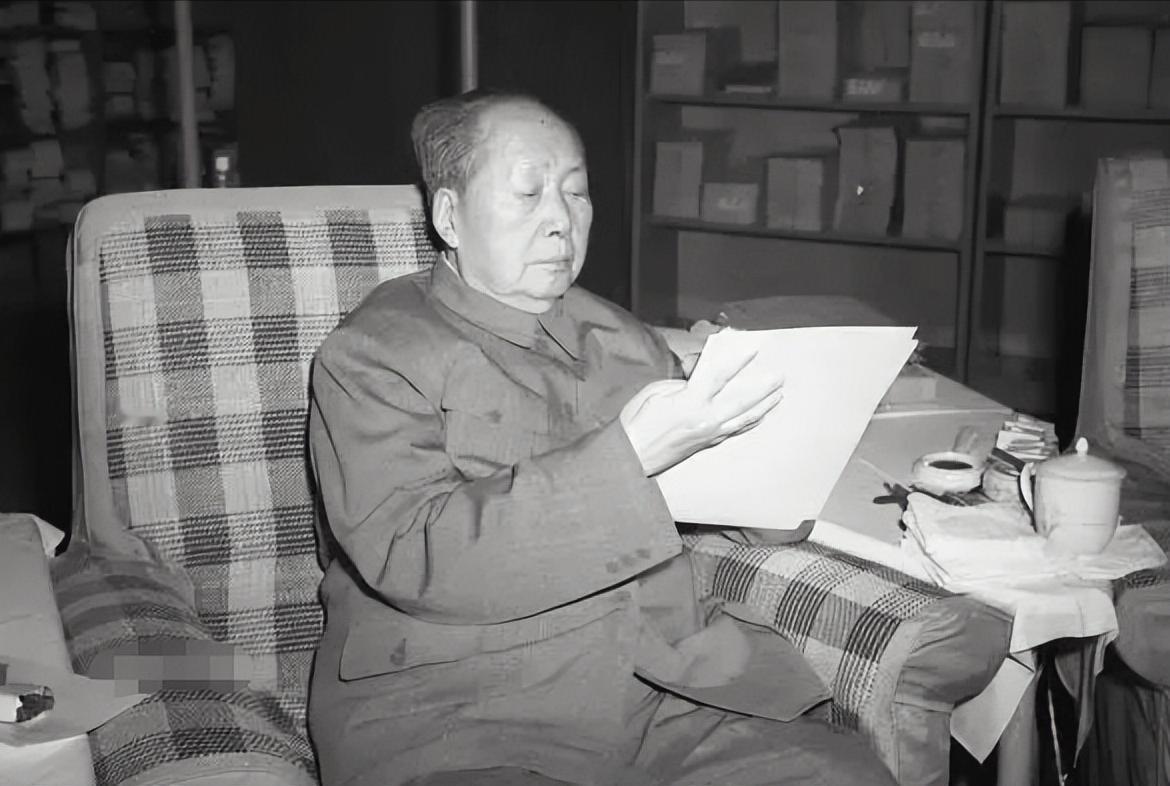

周总理的生母万冬儿,清河县令的千金,不但人长得清丽,性格爽朗,为人精明,处世干练,深深影响着年幼的周恩来,可惜31岁早逝,那时周恩来才9岁。 万冬儿生于1877年,是江苏淮安一个官宦家庭的女儿,她的父亲万青选曾任清河县知县,清正廉洁,深得民心,她出生时家中兄弟姐妹众多,但因是老来得女,自幼便备受父母宠爱,不同于那个时代大多数女性的成长路径,万冬儿未缠足,也未困于闺中,她常随父亲旁听政务,耳濡目染之下,对民间疾苦与官场事务有了早期的了解,这些经历悄然塑造了她日后处理复杂家庭关系和应对生活困境的能力。 在娘家时,万冬儿便已深得长辈信任,她年纪尚轻便开始接手管理家务,承担家庭开支与人事安排,在人口众多的万家中井井有条地维系着日常运转,她的行事风格果断利落,待人得体,既不娇纵,也不懦弱,那些年她在大宅中内外兼修,俨然是未来“当家主母”的样板。 1897年,二十岁的万冬儿嫁入周家,周家虽为书香门第,然此时家道已略显衰落,她的丈夫周劭纲性情温和,但不善理家,婚后不久,万冬儿便承担起整个家庭的主责,既要照顾年迈的婆婆,又要协调复杂的亲属关系,还要应对逐渐紧张的经济状况,她迅速适应身份转换,凭借细致的观察力和良好的处事方式,稳稳地掌控住家庭的核心事务。 婚后第二年,她生下了长子周恩来,家中长辈给他取名“大鸾”,寄托着家族振兴的期望,孩子的到来,并未减轻她的负担,反而让她更加谨慎地调配家庭资源,她常常在厨房与院落之间忙碌,左手照料婴儿,右手操办柴米油盐,家中遇有红白喜事或节庆往来,所有事务皆由她出面筹措,她从不夸张铺张,也从不敷衍马虎,凡事思虑周全,执行得当。 在这样一个逐渐陷入窘困的家庭中,万冬儿选择将有限的资源优先用于教育子女,她坚持让周恩来从小识字读书,不仅关注他的课业成绩,更重视他对生活的理解能力,她会亲自带他观察家中收支开销,让他明白一粥一饭的来之不易,她不讲大道理,而是通过日常生活中的细节,传达什么是责任、什么是节俭、什么是公平,她希望孩子不仅能成才,更要懂得为人处世的根本。 万冬儿的教育方式既非严苛也非溺爱,她更像是一个沉稳而果断的引导者,在她的引领下,年幼的周恩来很早就形成了清晰的生活观念,他知道如何用最少的资源完成最多的事情,也懂得尊重每一个在厨房、院落和田间默默劳作的人,这些潜移默化的影响,最终成为他日后人格中最坚实的部分。 然而,岁月并未给予这位母亲太多时间,1907年,年仅31岁的万冬儿病倒,长期操劳和营养不良使她抵抗力愈发薄弱,那时肺病尚无有效治疗手段,只能依靠休养和饮食调理,她不得不停止手中的事务,却仍在床榻之间安排家中大小事宜,病情逐渐加重,她的身体日益消瘦,声音也变得微弱,家中早已无力请医购药,只能靠民间偏方和亲戚接济维持。 在病榻上,她依然关心孩子的功课,叮嘱家人节俭度日,她并未留下长篇遗言,也没有刻意交代未来,她曾拥有的,从不奢求延续,1908年初春,她悄然离世,留下尚未成年的周恩来和一身未竟的家务,她的去世为这个本已困难的家庭蒙上更厚的阴影。 由于家中无力操办葬礼,万冬儿的灵柩被暂时安放在淮安城外一座尼姑庵中,按照娘家风俗,女儿必须风光大葬以示体面,但现实的拮据使得这一愿望一再搁置,她的丈夫远在外地谋生,孩子年幼,家中无一人能独力承担安葬费用,她的灵柩在庵中停放了整整二十八年,直到周恩来有了能力,才将母亲安葬于周家祖坟地,这段经历,在周恩来的生命中留下极深的印记,使他日后始终主张简葬,甚至在自己去世后也要求骨灰撒入大海,不立碑,不留坟。 母亲的早逝不仅让周恩来年幼失怙,也迫使他迅速成熟,他的性格中那份沉稳与克己,那种在复杂环境中保持冷静的能力,很大程度上源自儿时对母亲的观察与模仿,她如何理财、如何调解、如何在纷杂的人际关系中守住公正,所有这些,周恩来都曾亲眼见过,他没有机会长时间与母亲相处,但那短短九年,足以为他的一生打下基础。 几十年后,身为共和国总理的周恩来,依旧保持着极简的生活习惯,办公室桌面几乎没有私人用品,衣物常年朴素如旧,他在处理国际事务时的沉着冷静,在党内关系中的平衡智慧,在群众面前的亲和与尊重,无不体现出一种由内而外的修养,而这一切,追根溯源,皆始于那个早年离去的母亲。