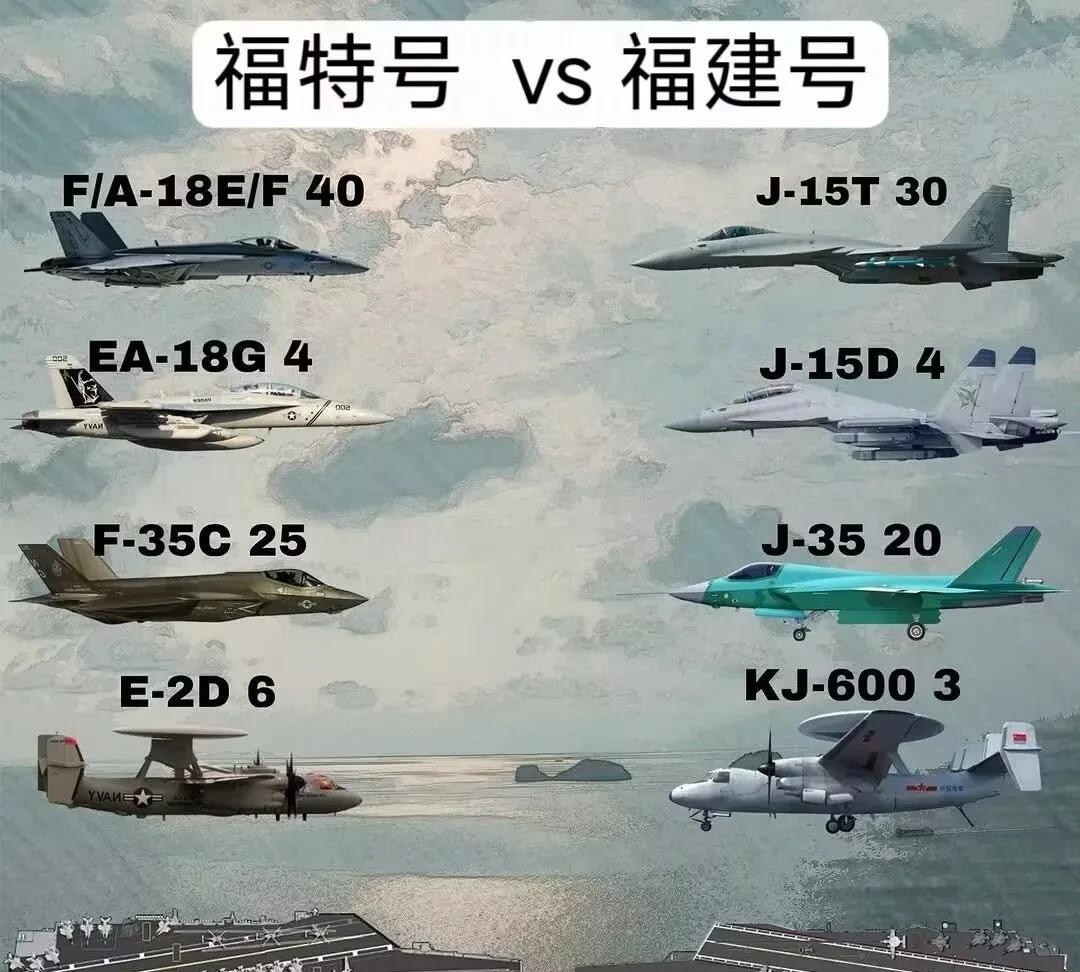

马伟明猜中了,百亿核航母变成烂尾工程,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国福特级航母的未来,美国耗资百亿建造的核动力航母,最后却成了“烂尾工程”,这究竟是怎么一回事呢? 要说这事儿,还得从中国工程院院士马伟明说起。这位被誉为“中国电磁弹射之父”的科学家,早在2017年就对美国福特级航母的技术路线提出过质疑。 当时他在接受《环球时报》采访时直言,美国同时上马电磁弹射、先进阻拦装置等多项未成熟技术属于“高风险策略”,并预言这些系统可能成为拖累整个项目的“定时炸弹”。谁能想到,短短几年后,这番话竟成了现实。 美国海军寄予厚望的“杰拉尔德・福特”号核动力航母,堪称当代最烧钱的军事工程。这艘满载排水量10万吨的庞然大物,从2005年开工到2017年服役,造价从最初的105亿美元飙升至130亿美元,相当于每天烧掉2000万美元。 可花了这么多钱,换来的却是“金玉其外,败絮其中”的尴尬局面。其核心问题集中在三大系统:电磁弹射器(EMALS)、先进阻拦装置(AAG)和先进武器升降机。 先说电磁弹射器,按照设计,它本应每弹射4166次才允许出现一次故障,但实际使用中平均每181次就会出问题。 2020年的一次故障更导致连续3天无法使用,直接瘫痪了舰载机起降。这套系统高度依赖电力供应和软件协调,而福特号的综合电力系统在高负荷下却频繁“掉链子”。 美国国防部测试与评估办公室2024年的报告毫不留情地指出,电磁弹射器的可靠性仍未达标,每次部署都需要外部技术团队现场支援。 再看先进阻拦装置,原本设计要求每16500次降落才允许一次故障,结果实际每48次就会“卡壳”。更离谱的是,这套系统的硬件和软件存在严重缺陷,甚至需要人工手动干预才能完成舰载机回收。 这种“半成品”状态直接导致福特号的舰载机出动率比老式尼米兹级航母低30%,完全达不到设计目标。 最让人哭笑不得的是先进武器升降机,全舰11部升降机中,至今只有4部能正常使用,其余的要么在调试,要么彻底罢工。这意味着船员不得不像二战时期那样,用人力搬运弹药,严重影响作战效率。 美国政府问责办公室早在2016年就警告,这种“边建边改”的模式属于典型的“高风险赌博”,但海军高层显然低估了技术整合的难度。 这些问题的根源,其实暴露了美国军工体系的深层矛盾。为了保持技术领先,美国海军在福特号上一次性引入13项全新技术,其中6项在装舰时仍未通过充分测试。 如今,美国海军终于坐不住了。2025年,军方给福特号下达了最后通牒:必须在年内达到全作战能力(FOC),否则将重新评估后续3艘福特级航母的建造计划。 但现实却很骨感——按照目前的整改速度,电磁弹射器要到2030年代才能达到设计可靠性,而先进阻拦装置的改进方案仍在图纸阶段。 更雪上加霜的是,这艘航母的维护成本正在失控:2022年首次部署后,光是修复电磁弹射系统就花了近2个月时间,直接导致后续任务延期。 相比之下,中国航母的发展堪称教科书式的稳健。马伟明团队研发的中压直流综合电力系统,一步到位解决了美国中压交流系统的先天缺陷,使福建舰的电磁弹射器在测试中实现了“零重大故障”。 这艘8万吨级的国产航母,不仅技术成熟度远超福特号,建造周期还缩短了近一半——从开工到海试仅用了5年,而福特号光电磁弹射器的调试就花了8年。 这场“中美航母竞赛”的背后,折射出两种截然不同的技术路线。美国迷信“一步登天”的跨越式发展,结果陷入技术反噬的泥潭;中国则坚持“小步快跑”的务实策略,通过持续迭代实现弯道超车。