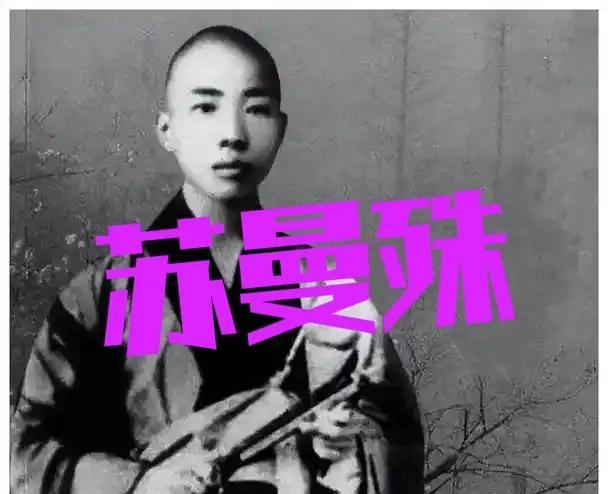

你以为和尚就该清心寡欲?这位民国奇人偏要打破所有规矩。 苏曼殊,一个顶着“花和尚”名号的文坛异类,他的人生比小说还荒诞——三次出家三次还俗,吃死自己时才34岁。 苏曼殊的袈裟总带着烟火气。1904年在长沙实业学堂教书时,他常穿着僧袍逛菜市场,手里攥着铜板跟小贩讨价还价买梅子。 学生见他把梅子核都嚼碎了咽下去,偷偷笑他“馋和尚”,他却写诗回怼:“芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥?”字里行间都是无人懂的孤独。 最让人唏嘘的是他对友人的依赖。1909年在东京,他没钱交房租,抱着柳亚子的胳膊撒娇:“亚子哥,我饿。” 柳亚子给了他一枚金戒指,他转身就换了一桌子鳗鱼饭,边吃边哭:“还是亚子懂我。” 可转头又把柳亚子送的诗集当废纸卖了换糖,气得柳亚子骂他“败家和尚”,却还是偷偷塞给他零花钱。 这种孩子气的依赖,藏着他一辈子没被填满的安全感。 苏曼殊的笔比他的胃更诚实。写《断鸿零雁记》时,他把对菊子的思念全揉进字里:“今夕何夕,见此良人?” 写到女主角投海,他趴在桌上哭了三天,眼泪把稿纸洇得皱巴巴的。 朋友劝他别太投入,他抹着眼泪说:“我写的不是故事,是我的心啊。” 这部小说后来火遍大江南北,可他拿到稿费第一件事,是买了一箱子糖果分给贫民窟的孩子。 他的画更藏着秘密。现存上海博物馆的《孤山图》里,一叶扁舟漂在湖上,岸边僧袍一角露在石头后。 题跋写着“相逢不语,一朵芙蓉着秋雨”,懂画的人都知道,这是他对菊子的无声告白。 章太炎见了骂他“佛门弟子不务正业”,他却笑嘻嘻把画送给妓女金凤,说:“懂爱的人才配看我的画。” 苏曼殊对糖的执念,到了疯狂的地步。 1913年在安庆,他住的客栈老板天天见他揣着糖罐,劝他:“和尚吃这么多糖,不怕坏了修行?” 他掏出一颗摩尔登糖塞给老板:“修行哪有糖甜?”有次牙痛得脸肿成馒头,医生让他戒糖,他半夜撬开糖罐,边吃边哼哼:“宁为糖死,不为牙痛活。” 这种近乎自毁的吃法,藏着他对世界的反抗。 1916年在杭州灵隐寺,他见方丈斥责小和尚偷吃点心,当场掏出怀里的芝麻糕:“出家人吃点东西怎么了? 佛祖也爱吃斋呢!”气得方丈要赶他走,他却盘腿坐下,一口气吃了三碗素面,边吃边念经,把方丈气得吹胡子瞪眼。 柳亚子说他“用糖和馒头对抗整个世界的冰冷”,这话一点不假。 苏曼殊的才华,像乱世里的萤火。他翻译的《拜伦诗选》,把西方的自由精神装进唐诗的格律里,“若为自由故,二者皆可抛”这句诗,经他翻译后成了革命党人的口号。 可他自己却总说:“我翻译拜伦,是因为他也没家。” 这种文化嫁接,让他成了新旧文化夹缝里的“边缘人”。 更可惜的是他未竟的心愿。1917年他在上海计划办《太平洋报》,拉着陈独秀、叶楚伧商量,说要“用笔墨唤醒国人”。 可报纸刚创刊,他就把办报经费拿去买了一船橘子,分给街头乞丐。陈独秀气得骂他“误事精”,他却举着橘子笑:“唤醒肚子比唤醒脑子重要。” 这份天真,在动荡的年代里格外刺眼。 他34岁去世时,床头堆着三样东西:没吃完的糖、未完成的译稿、菊子送的樱花书签。 孙中山闻讯叹道:“曼殊是天才,可惜被这乱世耽误了。”鲁迅在日记里写:“曼殊死了,世上再无这样有趣的和尚了。” 这个半生漂泊的“花和尚”,用袈裟裹着孤独,用笔墨写着深情,用甜食对抗虚无。 他没成为别人期待的高僧或革命家,只是做了自己——一个在乱世里认真吃饭、认真爱恨的普通人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。