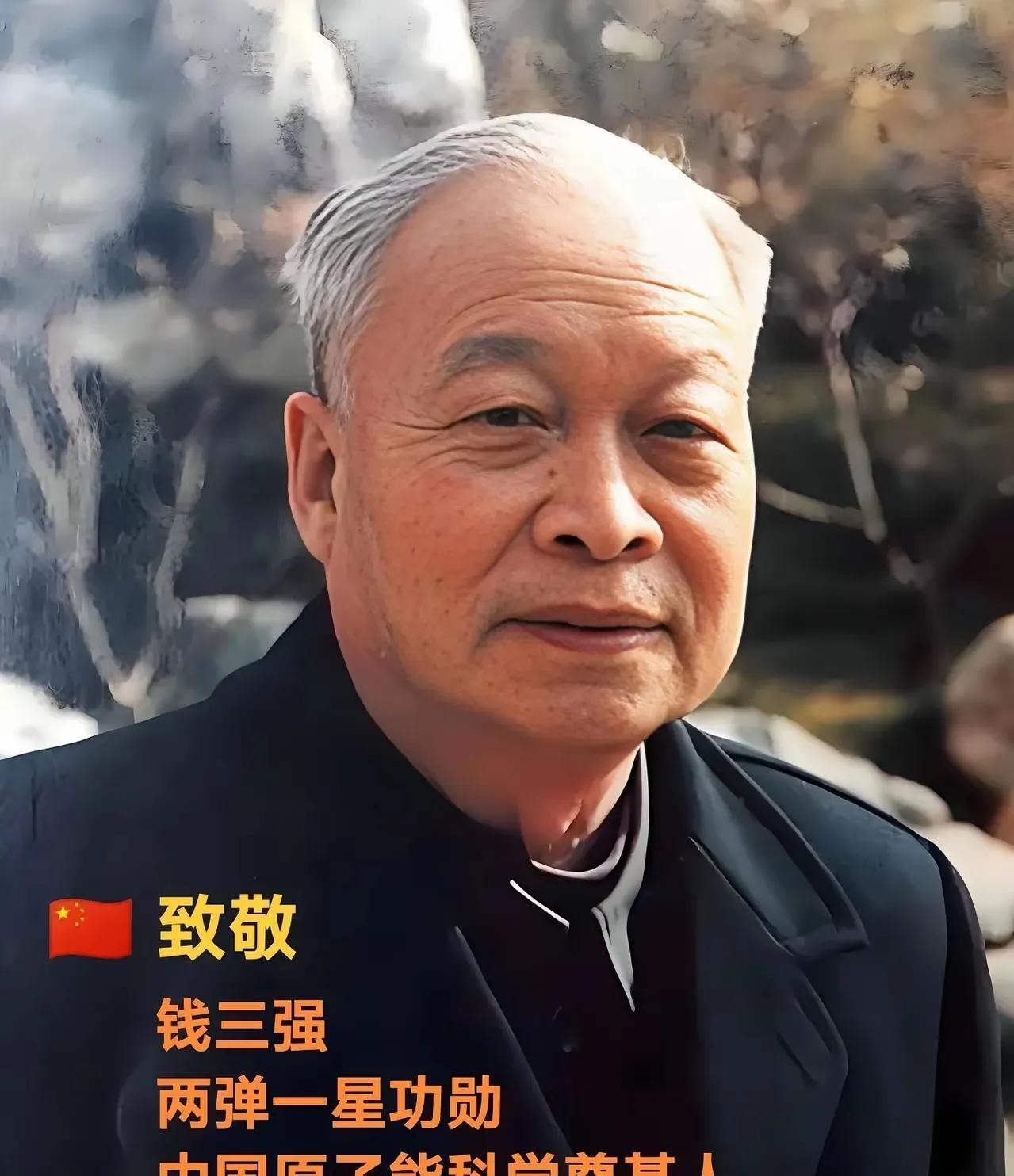

在中国,我不信会有人望见钱三强先生的身影时,不愿献上一束致敬的花,不愿留下一份赤诚的敬意,不愿对他郑重道一声 “致敬民族英雄”。 一声“回国”,他劈开洋海封锁; 一把钥匙,他打开原子大门。 北平旧楼灯火,点起铀火微光; 戈壁狂沙呼啸,铸成核雷巨响。... 1946年的巴黎,居里实验室的灯光比塞纳河的星光更亮。28岁的钱三强刚和何泽慧结婚,两人共同发现铀核三分裂现象,这一突破让诺贝尔奖得主伊雷娜·约里奥-居里拍着他的肩膀说:“你是中国的居里夫妇。”那时,他的实验台摆满精密仪器,法国科学院递来永久职位邀约,连住所窗外都是修剪整齐的梧桐——这样的生活,足够让多数人安享一生。 可他总在深夜摩挲口袋里那张泛黄的北平地图。1948年深秋,他收到一封来自国内的信,信纸边角磨得发毛,上面只有一句话:“祖国需要原子能,速归。”没等何泽慧收拾完实验室的资料,他已经订好了船票。有人劝他:“法国的设备能让你更快摘得诺奖。”他只是把儿子钱思进抱在怀里,指着地图上的黄河说:“诺奖的金杯再亮,也照不亮家乡的黑夜。” 回国时,他带的不是金银细软,是整整30箱实验器材和文献。海关检查时,法国官员盯着那些标着“精密仪器”的箱子皱眉,他掏出钢笔在通关单背面写下:“这些是中国的未来。”后来人们才知道,其中一箱里藏着他偷偷复制的铀分离技术草图——那是约里奥-居里夫妇默许他带走的“火种”,老人说:“你带回去的,比诺贝尔奖更重要。” 1950年的中科院近代物理研究所,连像样的实验室都凑不齐。他在北平旧楼里搭起简易工作台,用罐头盒改装成辐射探测器,亲手焊接电路时被电弧灼伤手指,缠着纱布继续调试。有年轻研究员抱怨设备太差,他举起那只带疤的手说:“当年居里夫人用沥青渣炼镭,条件比这苦十倍。科学从来不是等出来的,是啃出来的。” 最熬人的是1960年。苏联专家撤走时,带走了所有图纸,留下一句“你们20年也搞不出原子弹”。戈壁滩的试验基地里,他和团队住在土坯房,喝着含沙的河水,白天顶着烈日计算数据,晚上围着煤油灯核对公式。有次沙尘暴把帐篷掀翻,他死死按住装有核反应模型的木箱,直到风沙过去,头发里全是沙砾,却笑着说:“这风再大,也吹不灭咱们的火。” 1964年10月16日,罗布泊的蘑菇云升起时,他站在观测站里,手里攥着的计算纸被汗水浸得发皱。身边的同事欢呼拥抱,他却悄悄走到角落,从口袋里摸出一张照片——那是1948年离开巴黎前,约里奥-居里夫妇与他的合影。照片上的他西装笔挺,而此刻的他,脸上刻着风沙的纹路,鬓角已有了白发。 有人说,他这辈子最“亏”的是没拿过国际大奖。可他晚年接受采访时,指着实验室墙上“以身许国”四个大字说:“当罗布泊的雷声传到北京,我就知道,这奖早领过了——祖国的安宁,就是最高的奖杯。” 从巴黎实验室到戈壁试验场,他用一生回答了一个问题:一个科学家的最高荣耀,究竟是个人的名利,还是民族的挺起?如今,当我们谈论“卡脖子”技术时,总会想起钱三强们当年的选择——他们放弃了唾手可得的坦途,偏要在荆棘里开辟道路,只因心里装着比个人前程更重的东西。 这样的人,难道不值得我们永远铭记?他们用学识做铠甲,以热血为火种,在国家最需要的时候,活成了照亮前路的光。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

6689

无私奉献的一代人。