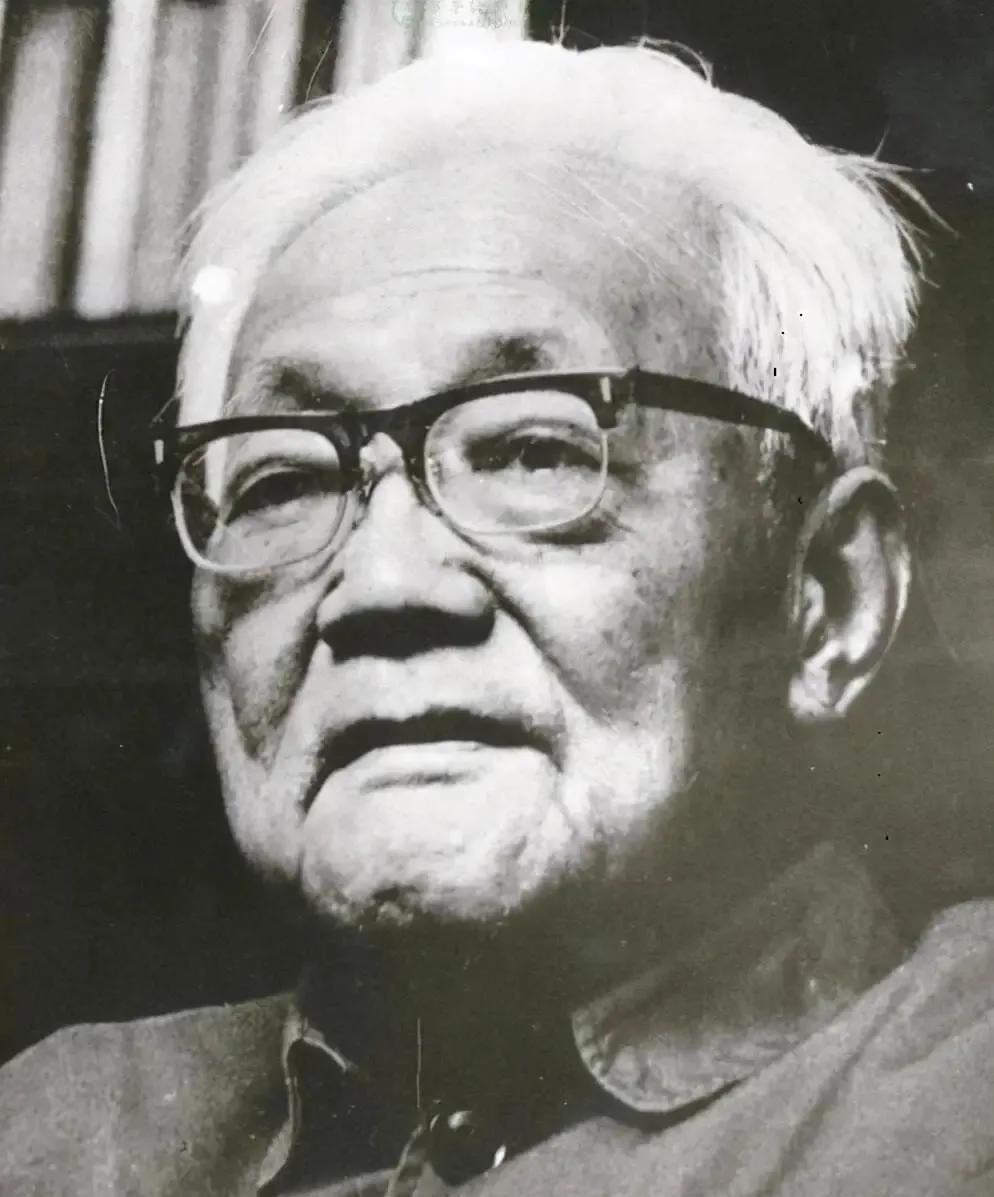

1936年,32岁巴金邀约19岁女粉丝,女粉欣然赴约,两人分别后。巴金:你还小,等成熟了,我们再在一起……[狗头] 1936年的上海,32岁的巴金已凭借《家》成为青年偶像。在众多读者来信中,19岁女学生萧珊的信格外特别。她不仅附上自己的照片,还在信中倾诉被家庭逼婚的苦恼。 这封信改变了两个人的命运轨迹。萧珊来自浙江嘉兴的书香门第,正在上海读书。她被《家》中觉新的遭遇深深打动,于是鼓起勇气给作者写信求助。 半年的书信往来后,两人约定在南京东路一家咖啡馆见面。萧珊活泼开朗的性格很快打破了初次见面的拘谨,她见到巴金第一句话就说"您比我想象中年轻多了"。 此后萧珊经常到巴金住处请教文学问题,两人关系日渐亲密。当萧珊再次提起家庭逼婚的烦恼时,巴金的回应却很谨慎。他在日记中写道:"我是说她还小,将来她长大能有主见了,成熟了,还愿意要我这个老头子,那我就和她生活在一起。" 这种态度让萧珊感到失望,她短暂离开了。但很快两人又重新联系,这段13岁的年龄差距并没有成为阻碍。 1938年战火蔓延上海,21岁的萧珊毅然决定跟随34岁的巴金南下避难。临行前两家人简单聚餐,算是确认了关系。在那个动荡的年代,萧珊始终陪伴在巴金身边,成为他最重要的精神支柱。 1944年5月1日,他们在贵阳花溪以旅行结婚的方式结为夫妻。没有传统的婚礼仪式,巴金委托弟弟李济生印发了结婚通知,只在报纸上刊登了简短的结婚启事。 婚后的萧珊不仅是贤妻,更是巴金文学创作的重要伙伴。她用心学习翻译,用《阿细亚》杂志的稿费买了一架钢琴,这架钢琴如今还保存在上海巴金故居的餐厅里。 萧珊翻译的《别尔金小说集》《初恋》等作品获得巴金、黄源等文学前辈的高度评价。她的译稿工整秀丽,现在这些手稿仍珍藏在巴金故居中,见证着她在翻译事业上的用心与天赋。 巴金常因时局动荡而焦虑失眠,需要药物辅助入睡。萧珊总是细心照料,用自己的乐观感染着丈夫。她会在深夜为巴金泡茶,陪他聊天到天明。 然而这段美好的婚姻在28年后突然终结,1972年夏天,萧珊被确诊为肠癌晚期。由于当时特殊的政治环境,她因"黑老K家属"的身份延误了最佳治疗时机。 手术后第五天,萧珊突然病情恶化。临终前她不断呼唤着丈夫的名字,而巴金当时正在家中为她准备爱吃的食物,完全没想到这会是永别。 萧珊去世后,巴金陷入深深的自责和思念中。他将爱妻的骨灰盒放在床头,每天对着它倾诉心声,这个习惯持续了33年直到他离世。 巴金在《怀念萧珊》中写道:"我想念她,我感谢她,她对我的恩情我这辈子都报答不完。"这份深情让无数读者为之动容。 2005年巴金离世时,家人按照他的遗愿将两人的骨灰一起撒向东海。生不能同日,死却能同归,这或许是对这段跨越战乱年代爱情最好的诠释。 从19岁少女的那封求助信开始,到最终相伴28年的夫妻情深,巴金与萧珊的故事告诉我们,真正的爱情可以跨越年龄、时代和苦难。在那个兵荒马乱的年代,两个相爱的人用彼此的陪伴和理解,共同度过了人生最珍贵的时光。 萧珊曾说:"我愿意做一个在你身后默默支持你的女人。"她做到了,而巴金用33年的思念回报了这份深情。这样的爱情故事,即使在今天读来,依然让人心生温暖和敬意。 主要信源:(光明数字报——巴金与萧珊:那支笔和那双美丽的眼睛)

![迪丽热巴金色抹胸裙[捂眼睛]](http://image.uczzd.cn/16246456452452091639.jpg?id=0)