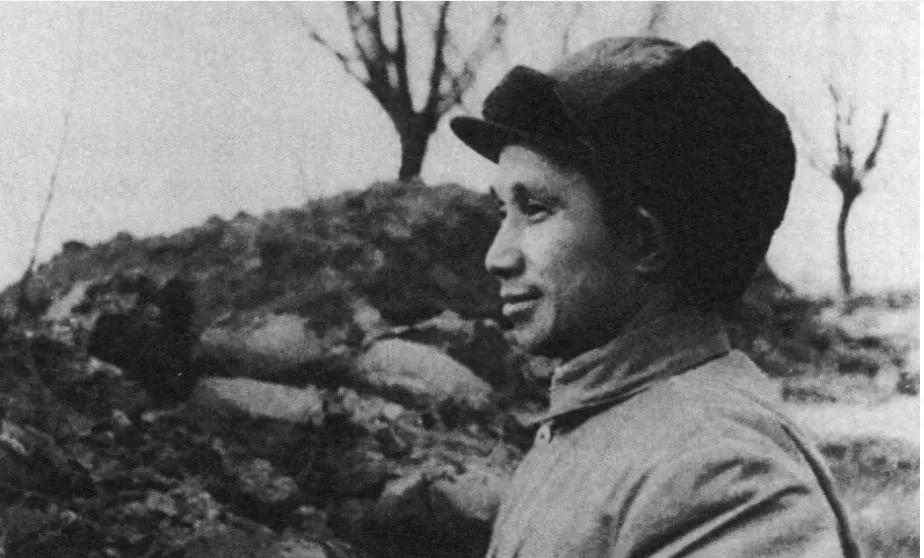

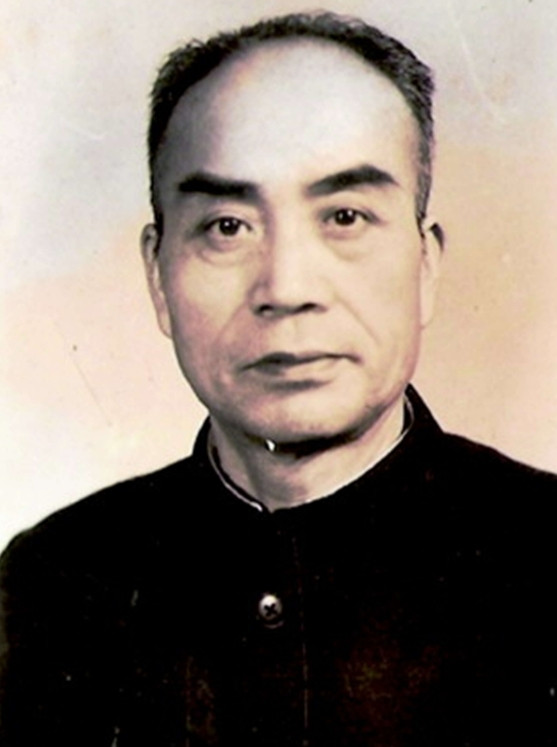

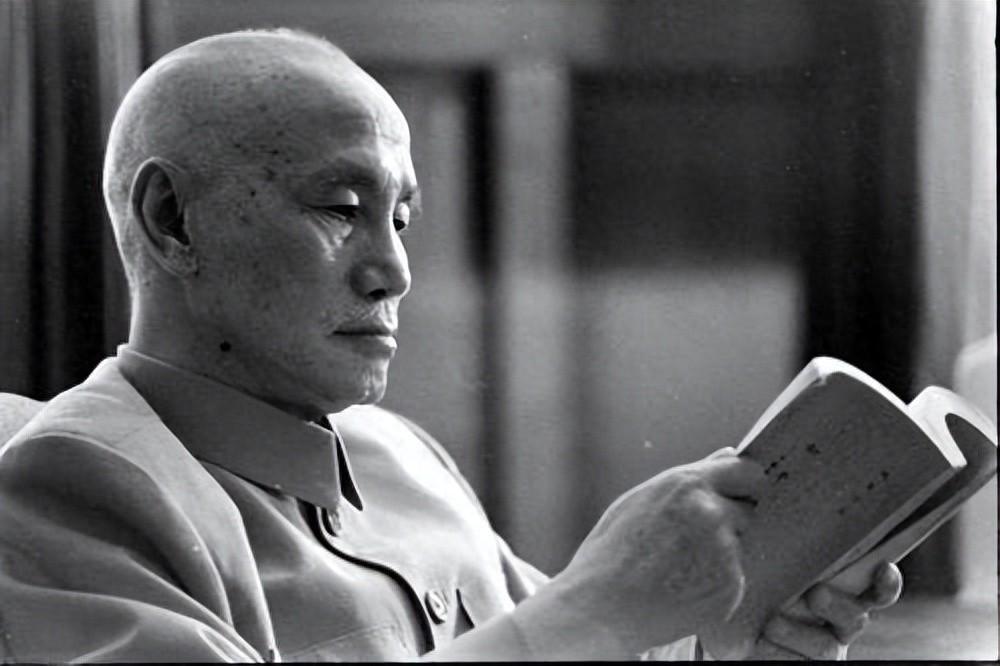

为什么毛主席同意粟裕提出的暂不南下?因为东野的战略进攻改变全国局势。[微风] 华东野战军司令员粟裕收到中央连续三封电报,都是同一个命令,率部队立即南下,把战火烧到长江以南去。但粟裕看着手中的电报,做出了一个大胆的决定,暂不执行。 这个决定在当时看来几乎是“抗命”,毛泽东为什么坚持要华野南下?原因很现实,解放区已经被打得千疮百孔,粮食短缺、兵员不足,再这样消耗下去,根据地可能撑不住了,把战争引向国统区,让敌人在自己的地盘上消耗,这是最直接的解决办法。 粟裕的想法却不同,他刚刚在苏中打了七仗,仗仗获胜,一口气吃掉敌军几万人。 这些胜利让他看到了另一种可能,与其跑到陌生的南方打游击,不如就在中原和敌人硬碰硬,专门挑敌人的主力部队啃。 苏中七战的经验告诉粟裕,华野最大的优势不是机动性,而是能够集中优势兵力歼灭敌人整编师。 国民党军虽然装备好,但指挥分散,经常是几个师分头行动,华野抓住这个弱点,每次都能以多打少,干净利落地解决一个整编师,然后迅速转移再找下一个目标。 粟裕给中央发了一份详细的作战建议,他认为华野现在的作战能力已经不是游击队水平,完全可以和敌军主力正面较量。 更重要的是,中原战场的地理条件比江南更适合大兵团作战,这里有足够的回旋空间,也有足够多的敌军可以歼灭。 毛泽东收到这份建议后陷入了思考,粟裕的分析有道理,但解放区的经济压力是实实在在的,就在这时,东北战场传来了好消息。 林彪的东北野战军在攻势中表现突出,连续攻克四平、公主岭等重要城市,把国民党军压缩到沈阳、长春、锦州三个孤立的点上,东北局势的根本性转变,让中央看到了新的可能性。 东北一旦完全解放,不仅能提供充足的粮食和兵员,更重要的是能够源源不断地向关内输送部队,这样一来,解放区的后勤压力将大大缓解,华野也就有了继续在中原作战的底气。 中央军委正式批准了粟裕的建议,华野不再南下,继续在中原寻找战机,这个决定的正确性很快得到验证。 豫东战役中,华野全歼国民党军整编第75师和第5军,俘敌几万多人,这一仗不仅在军事上意义重大,更在政治上产生了巨大震动,解放军已经有能力正面击败国民党军的王牌部队了。 紧接着的济南战役更是一个里程碑,华野仅用几天时间就攻克了有“固若金汤”之称的济南,全歼守军上十万人,这一仗彻底证明了粟裕当初判断的准确性:与其到江南打游击,不如在中原打歼灭战。 粟裕“抗命”背后的战略博弈,到底谁更胜一筹?评论区热闹起来: “粟裕大将YYDS!三次‘斗胆直陈’全说对了,豫东战役直接封神!要不是他坚持在中原打歼灭战,淮海战役哪能赢得这么漂亮?” “林彪在东北刷战绩,粟裕在华中硬刚国军精锐,这俩简直是解放战争‘双子星’!” “战略是动态的,粟裕敢提意见、中央能采纳,这才是最牛的组合!” “最感动的是陈老总力挺粟裕!听说中央要撤他,陈毅直接拍桌子:‘换人?问过我了吗?’ 这种信任,现在职场上都少见吧?” 最后抛出问题: “如果粟裕当年乖乖南下,解放战争会多打几年吗?欢迎评论区吵(讨)架(论)!” 信源:人民网党史频道