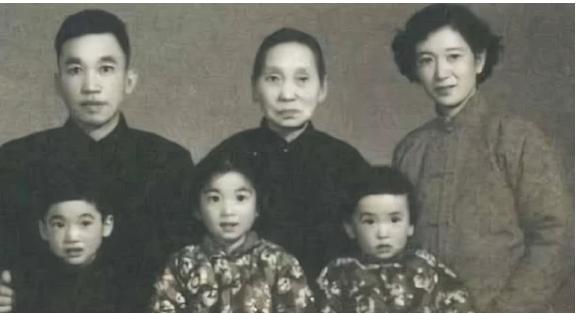

1903年,30岁梁启超和17岁王桂荃行房,两人大汗淋漓,次日梁启超却说:“我提倡一夫一妻制,而你的身份只能是丫鬟,孩子生下来后,母亲仍旧是李蕙仙,你的孩子不能认你作母亲!” 王桂荃低着头应了声“晓得了”,指尖攥得发白。她那时还叫来喜,是太太李蕙仙的陪嫁丫鬟,四岁被继母卖掉,辗转四次才到李家。 进梁家这年刚十岁,看太太待自己和善,便死心塌地伺候,哪敢想过能和先生有这样的纠葛。 可她还是留了下来,白天照旧洒扫做饭,夜里却多了桩心事——梁启超书房的灯总亮到深夜,她端茶进去时,常听见“变法”“救国”这样的词。 先生的声音激昂,太太李蕙仙偶尔会轻声劝他保重身体。她不懂那些大道理,只觉得这家人和别处不同,连空气里都飘着股向上的劲儿。 后来在日本流亡,她跟着孩子们学认字,竟慢慢能读报写信,还说上了流利的日语,替先生处理对外联络的杂事,成了梁家离不得的人。 李蕙仙身体弱,看着王桂荃把家打理得井井有条,又瞧着她对孩子们亲厚,终于拉着她的手说:“来喜,梁家需要后嗣,你帮帮我。” 王桂荃知道,这不是恩情,是托付。 她生下第一个孩子梁思永时,梁启超果然让孩子喊李蕙仙“妈”,喊自己“王姨”。 可夜深人静时,小家伙会偷偷钻进她被窝,奶声奶气地叫“娘”,她慌忙捂住孩子的嘴,眼泪却忍不住掉。 她对所有孩子都一样上心,梁思成考试没考好,李蕙仙气得当众要动家法,她扑上去护住孩子,自己背上挨了几下,事后却温声说:“不怕笨,就怕懒,你看你爹,学问那么大还天天念书。” 这话梁思成记了一辈子。 梁思庄得白喉病,她守在床边熬了整月,自己的小女儿却在同一时期夭折,她躲在柴房哭了半夜,第二天照样端着药碗走进主屋。 1924年李蕙仙走了,五年后梁启超也撒手人寰,留下九个孩子,最小的梁思礼才五岁。 家里只剩空架子,她变卖家产,白天缝补浆洗,晚上帮人洗衣,一分一分攒钱供孩子们读书。 有回梁思成从清华带回双破鞋,她缝补了十几次还舍不得扔,笑着说“新三年旧三年,缝缝补补又三年”。可就是这样,她硬是没让一个孩子辍学。 孩子们都记得娘的好。梁思成搞建筑,走南闯北总想着给娘带块好布料;梁思永跑野外考古,寄回的信里总问“娘的风湿好些没”;梁思礼留学美国,省下饭钱给娘买治眼疾的药。 他们在人前叫“王姨”,关起门来还是那句亲热的“娘”。 1968年冬天,85岁的王桂荃被赶到乡下牛棚,身边没一个亲人。 她裹着破旧的棉袄,望着窗外的雪,或许想起了当年在日本,先生教她写自己的名字“桂荃”,说“这字里有贵气,也有韧性”。 她这一生,没穿过华丽衣裳,没听过一句名分上的称呼,却把九个孩子都养成了有用的人——三个成了院士,其余的也在各行各业发光。 直到1995年,梁家后人才在梁启超夫妇墓旁种了棵白皮松,叫“母亲树”。没有墓碑,可风吹过树叶的声音,像极了她当年哄孩子睡觉时哼的调子。 那个在历史缝隙里沉默了一辈子的女人,终究以这样的方式,被她用一生托举的家族,牢牢记住了。