1941年,新四军参谋带着2个伤员打游击,3人仅仅只有1支枪,谁知短短4年,这个参谋,就把队伍壮大了百倍,4年时间就扩充了800余人!

雨水顺着屋檐滴落,皖南山区的夜晚寒意刺骨。1941年1月,一盏孤灯在村庄尽头摇曳,刘奎轻轻叩响一户农家的木门,心跳如鼓。他不知道门后是热饭还是出卖,身后是两个重伤的战友黄诚和李建春,靠在墙角,气息微弱。他们只有一支步枪,子弹不足十发,而日伪军的火把已在远处的山路上晃动。

这不是一场普通的逃亡,而是一场注定要载入史册的抗争。村民会开门吗?他们能活过今晚吗?

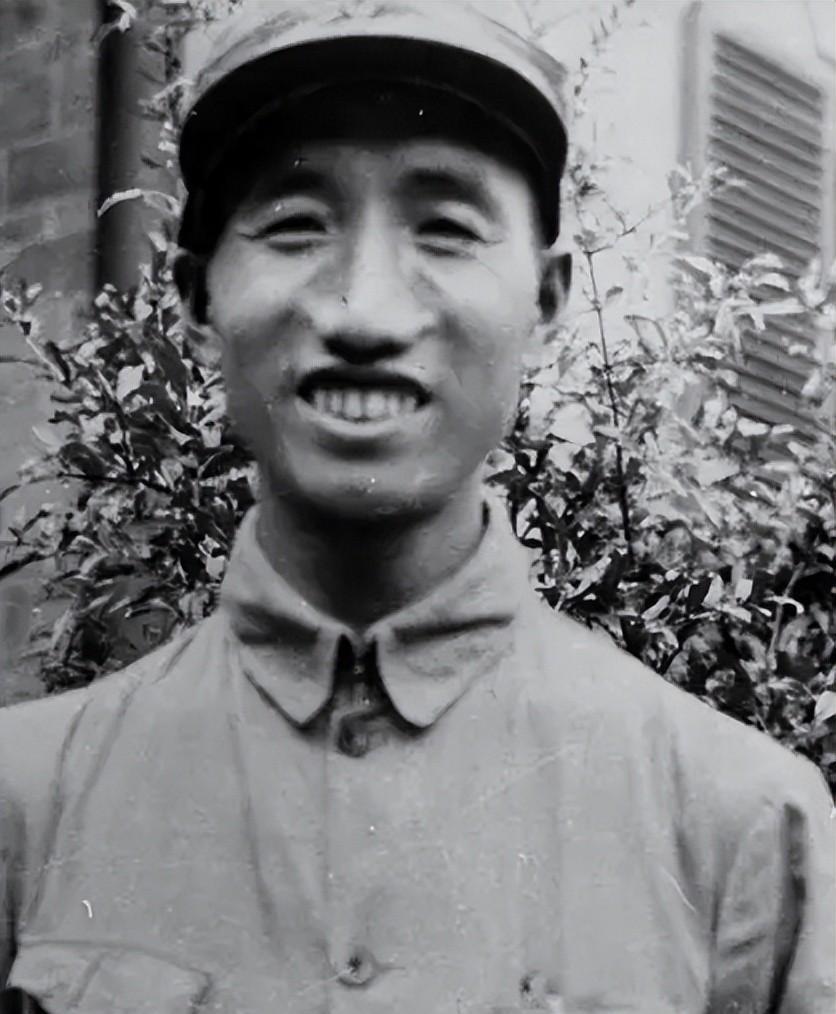

那年春天,皖南事变如雷霆炸响。新四军军部在泾县云岭遭国民党第三战区八万大军的围攻,九千将士浴血七昼夜,仅两千人突围。刘奎,33岁,一个曾在井冈山跟随毛泽东、朱德用“火牛阵”攻破敌阵的老红军,此刻带着黄诚和李建春,跌跌撞撞逃进茂林的深山。黄诚的腿被弹片削去一块肉,李建春腹部中弹,伤口渗血,二人几乎无法行走。刘奎的肩上不仅是他们的性命,还有新四军不屈的信念。

绝境中的第一步第一夜,他们躲在一处岩洞里,雨水渗进石缝,冻得人骨头生疼。刘奎撕下自己的衣服,塞进伤员的伤口,试图止血。黄诚低声问:“我们还能撑多久?”刘奎没有回答,只是紧握那支步枪,眼神坚定。他知道,皖南的山林是他们的掩体,也是陷阱——日伪军和国民党部队的双重追击如影随形,粮食已尽,伤口恶化,每一步都可能是最后一步。

刘奎决定向当地百姓求援,但这并非易事。村民们饱受战乱之苦,对陌生人充满戒心,害怕招来日军的报复。刘奎没有强求,而是带着两个伤员为村民挑水、劈柴,甚至帮着修补被炮火炸毁的屋顶。他的真诚换来了第一碗热粥——一个叫凤志旺的木匠送来的,粗糙的碗里盛着稀薄的米汤,却温暖了三人的心。凤志旺的信任如同一粒火种,点燃了希望,也点燃了村民的抗战热情。

几天后,凤志旺带来了五个年轻人,带着土枪和长矛,主动要求加入。他们的到来让刘奎的队伍从三人变成八人。不久,泾县县委书记洪林送来十名地下党员和两支步枪,队伍扩充到十八人。但武器短缺仍是致命问题。日伪军的据点装备精良,却戒备松懈。刘奎盯上了茂林附近的庙首镇伪乡公所,那里有二十多名伪警察,枪支弹药充足。

他制定了一个大胆计划:让会说日语的队员冒充翻译,自己扮作伪警察。深夜,他们潜入据点,趁换岗的空隙,以迅雷不及掩耳之势控制局面,缴获十四支步枪、三把手枪和数百发子弹。这次行动如同一针强心剂,队伍士气大振。然而,胜利的喜悦还未散去,三天后,日军一个排和两个伪军连蜂拥而至,包围了他们的藏身地。

枪声撕裂了清晨的寂静,刘奎果断下令分散撤退,自己带四名战士断后。敌人步步紧逼,子弹擦着头皮呼啸而过。无路可退时,刘奎发现一处水塘,带着队员潜入水底,用芦苇杆呼吸,屏息等待天黑。敌人搜山无果,骂骂咧咧撤退,刘奎等人方才爬上岸,湿透的军装贴在身上,寒风刺骨,但他们活着。

这次死里逃生让刘奎痛定思痛。他制定了严格的纪律:每行动必有详尽计划,设多重警戒,备撤退预案。1942年,一名叛徒混入队伍,泄露行踪,导致刘奎在侦察时中伏,肩部和大腿各中一枪。他纵身跃下三十米悬崖,树枝缓冲了坠势,保住一命。此后,他加强了对新兵的审查,确保队伍忠诚。

刘奎的队伍如滚雪球般壮大。1942年中期,五十余人已能独立作战,袭扰日军补给线,保护村民。村民们开始主动送来情报、粮食,甚至帮伤员疗养。刘奎还组织队员将镰刀焊在长杆上做长矛,用犁头磨成战刀,甚至用竹子削成投枪。这些简陋武器在山地近战中威力惊人。

为确保长期生存,刘奎推动根据地建设。队员们帮村民春耕秋收,开垦荒地,建起秘密农场,解决粮食问题,也为伤员提供休养地。面对日军“扫荡”,他采用“空舍清野”战术,藏粮于山洞,疏散村民,让敌人空手而归,既保护了百姓,又消耗敌力。

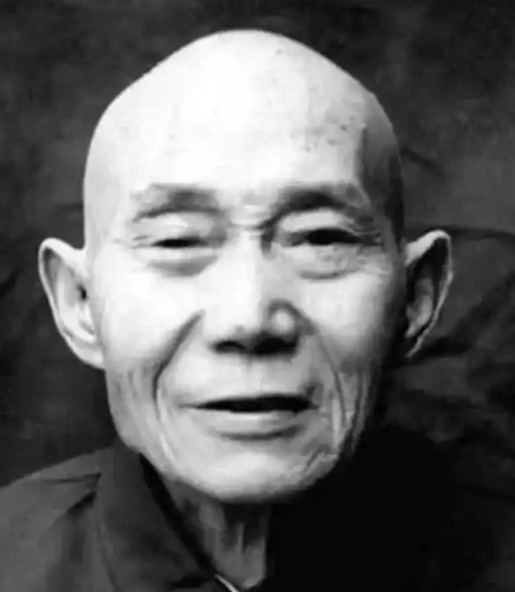

到1943年,队伍增至两百余人。刘奎改变战术,精心侦察地形和敌情,设多重埋伏,打击后即撤,绝不恋战。日军称他为“山中狐狸”,悬赏五千大洋,但百姓却视他为守护者。1944年,队伍已成正规化武装,拥有军医队和简易军需工厂,能修武器、制弹药,还建了文化队教战士识字,提升士气。

从1941年的一支枪三人,到1945年的八百余人,刘奎用智慧和勇气,将不可能化为现实。他的队伍不仅打击了日伪军据点,破坏了运输线,还点燃了皖南百姓的抗战热情。每场胜利都如星火,燎原于皖南山区。

刘奎的传奇,离不开村民的信任与牺牲。像凤志旺这样的百姓,冒死掩护新四军,宁受酷刑也不背叛。他们的支持,让新四军在敌后站稳脚跟,最终发展为七个师九万人的强大力量。

这不仅是一支队伍的壮大,更是信念与团结的胜利,证明了即使在最黑暗的时刻,希望也能开出花来。